シルクロ-ド

中央アジアの思い出

第2部 トルクミニスタン カザフスタン キリギス

1999年 8月

2008年10月

メルブ遺跡 2008.10.17

中央アジア5カ国のいちばん西にあるトルクメニスタンは、北にカザフスタンとウズベキスタン、

東南にアフガニスタン、南にイランと国境を接し、西はカスピ海に達する砂漠の国である。

国土の大半はカラクム砂漠に覆われているが、その縁に沿ってアムダリア、ムルガ-ブ川が流れ、

そこから引いてきた長大な運河によっていくつかのオアシスが点在している。シルクロ-ドの

オアシスル-トの要衝地でもある。

国土は48.8万㎢(日本の1.3倍)、ここに約520万人が住む。首都はアシガバ-ト。

経済は世界有数の豊富な天然ガスの埋蔵量のために順調に伸びており、国民は裕福とはいえない

までも生活は安定しているといわれる。

私たちは2008年10月16日、ウズベキスタンの出国手続きを済ませたあと、ス-ツケ-スを押し

ながらトルクメニスタンの税関の前に来た時、大勢の人が立ち並んでいたのにビックリ。

この国の入国手続きは、ふつうで2~3時間、運悪ければ4~5時間かかることもあると聞かされて

いたため、一瞬ヤレヤレと思った。理由はよく分からない。ただ現地ガイドはこれがふつうだと

思っているのかもしれない。

添乗員から渡された私たちのパスポ-トを持った現地ガイドが中に入り、しばらくして

「いま手続きをしていますから」という伝言があったらしいが、それから1時間以上経っても何の

音沙汰もない。いったいどうなっているのだろう、やはり評判通りか、まあ、しかたがない、

のんびり待つことにしよう。

トルクメニスタンへの入国手続きを終えたのが14時前、2時間半位かかったことになるが、

これでも早かったほうかもしれない。まだ税関前では大勢の人たちが長い列をつくり、中にはその

列からはみ出し大声で喚く人もいて、ごったがえしていた。

私たちはトルクメニスタンに入り、ダジャグスのレストランで昼食をとった。

この街はトルクメン北部最大のオアシス都市で人口は約16万人、農業が盛んなところらしい。

昼食を済ませクワナ・ウルゲンチに向かう。距離はカラクム砂漠の縁を西へ115km。途中

のどかな農村風景が広がり、花をつけた広大な綿畑が延々と続く。

白い花をつけた綿 2008.10.16

中央アジアの砂漠地帯では、綿畑を眼にすることが多い。川から水を引いて栽培しているの

だろう。その国の大きな産業になっていると思われる。

綿はアオイ科の植物。果実が熟すと開裂し、白い毛に包まれた綿花を露出する。この時期花を

咲かせているものもあったが、すでに果実から綿毛を出しているものが多かった。農家の人たち

は、そろそろ綿毛を収穫する時期に入っているのかもしれない。

果実が開裂して白毛に包まれた綿花 2008.10.16

車窓からは綿畑の他にポプラやタマリスクの群落が眼に着く。タマリスク(学名)はヤナギ科の

植物で、中国から中央アジア、さらに北アフリカの砂漠地帯に繁茂している。中国では紅柳、

ここではサクサオルと呼んでいた。和名は御柳、まれに公園などで植えられているのを見かける

ことがある。花期は5月と9月の年2回。淡い紅色の小さな花が集まった細長い花穂が多数むらがっ

てつく。ただこちらのタマリスクは中国の砂漠地帯で見たものより大きい。同じ仲間でも種類が

違うのかもしれない。

タマリスクの群落 2008.10.16

花をつけたタマリスク 2001.6.16 タクラマカン砂漠にて

クワナ・ウルゲンチに着いたのは夕刻の5時頃だった。太陽は西へ沈みかけていたが辺りは

まだ明るい。

クワナ・ウルゲンチは11世紀末から14世紀に到るまでの約300年間、ホラズム・シャ-朝の

都として栄えたところ。12世紀に黄金期を迎えているが、13世紀になってからジンギス・ハ-ン

率いるモンゴル軍の襲来により建物のほとんどは破壊され、ホレズム王国は1231年に壊滅した

という。

ティム-ル朝時代に入った14世紀後半には一旦復興の兆しを見せたものの、アムダリアの

流れが変わったことにより都市の破壊がすすみ、都は新ウルゲンチに移された。今のウズベキ

スタンのウルゲンチである。17世紀にはヒヴァ・ハ-ン国の版図になっている。

広大な灰色の砂丘の向うに、夕日に照らされたいくつかの建物が見える。私たちはそこへ歩いて

行くことにした。初めに訪ねたのがトレベク・ハニム廟。14世紀に建設された王の妻の廟らしい。

トレベク・ハニム廟

内部はカレンダ-のように暦にちなむ数字の装飾が施されていたそうだが、よく覚えていない。

真面目に見ていなかったのだろう。この時私はかなり疲れていた。

2008年10月14日成田を昼前に立ち、タシケントに着いたのが23時、あまり眠れないまま早朝

タシケントからヒヴァに飛び、ヒヴァの観光を済ませてホテルに入ったのが20時、さらに3日目の

今日は、ウズベキスタンからトルクメニスタンに入り、クワナ・ウルゲンチの観光をしていたので

ある。睡眠不足だったのだろう。内部の見学などどうでもよかったのかもしれない。

なかなか立派な建物に見えるが、1990年代に大部分が修復されたらしい。

この広い砂漠に高い塔が立っていた。クトゥル・チム-ル・ミナレットと呼ばれる中央アジアで

一番高い塔だそうだ。14世紀に建てられたもので高さは62mあり、すこし傾いている。

夕日を浴びた円錐形の建物に近づく。スルタン・テケシュと呼ばれる廟で、ホラズム王国

最盛期の12世紀につくられたものだという。この廟も修復中なのだろう、周りは木枠で囲まれて

いた。

スルタン・テケシュ廟

クワナ・ウルゲンチの観光を終え再びダジヤグスに戻り夕食をとったあと、空港から

トルクメニスタンの首都であるアシアバ-ドに飛んだ。ホテルに着いたのは深夜12時半だった。

翌日は早朝5時半にホテル出発、飛行機でトルクメニスタン第2の都市マリ空港に到着したあと、

バスで綿花や小麦畑が広がる農村地帯を走ること約1時間、メルブ遺跡に着く。

アシアバ-ドはトルクメニスタンの南側のほぼ真中に位置しているが、マリはその東へ約300km、

メルブ遺跡はマリから約30kmほど東にある。

メルブ遺跡はBC6世紀頃から始まり、13世紀までの1900年に亘りシロクロ-ドの交易都市と

して繁栄した要衝地だった。重要な拠点ゆえに各時代の支配者はめまぐるしく変わっている。

BC6世紀に興ったアケメネス朝ペルシャから、BC4世紀のアレキサンダ-大王、セレウコス朝

シリア、BC3世紀のパルティア王国、3世紀から7世紀にかけてのササン朝ペルシャ、7世紀から

9世紀にかけてのアラブ軍、11世紀から12世紀にかけてのセルジュ-ク朝トルコなどの時代を経て、

13世紀にモンゴル軍によって破壊されるまで続いた中央アジア最大の都邑だったところらしい。

バスから降りてゆっくりと歩いて行く。遠く大平原の中に土壁らしき建物は見えるものの、大地

の大部分は赤く紅葉した低い草木で覆われている。茫々たる景観だ。

紅葉した低い草木

低い草木は、乾ききった大地に張りつくように繁茂していた。おそらく地中深く長い根を伸ばし、

水分を得ているのだろう。ラクダ草やタマリスクと同じように、強靭な生命力をもった砂漠の

植物だ。

エルク・キャラと呼ばれる遺跡に案内された。BC4世紀から6世紀にかけての城塞都市で、

メルブの中では最も古い時期のものらしい。広さは12ha。高台に上り辺りを見渡すと、大小の

丘のうねりが遠くまで続き、間を紅葉した木々が埋めていた。無数の段丘のなかに2500年以上

前の城邑が営まれていたのかもしれないが、気が遠くなるような太古の昔を想像することは

難しい。

エルク・キャラからメルブ遺跡を俯瞰する

キズ・カラと呼ばれる宮殿跡を訪ねる。メルブ遺跡を代表する遺跡である。城跡は大小二つあり、

6世紀につくられた大きい方は王族女性たちの夏の宮殿、7世紀につくられた小さい方は王族男性

たちの夏の宮殿とされている。いずれも砂岩で出来ているのかもしれない、1400年の長い歳月

にも耐えて形を残していた。造りは古代ロ-マ帝国の神殿を思わせる。

キズ・カラ遺跡

キズ・カラ遺跡

グヤウル・カラと呼ばれる遺跡にも案内された。BC4世紀のセレウコス朝から7世紀の

ササン朝ペルシャまで続いた城塞都市だという。この遺跡から多数の仏像が出土されたことから、

紀元1世紀頃に造られた仏教寺院と仏塔があったと考えられている。メルブは仏教伝来の西斬の

地でもあるのだ。

その他にも15世紀のティム-ル朝の廟や12世紀のセルジュ-ク朝トルコ最盛期の王の廟なども

訪ねているが、ほとんど覚えていない。ただ私はこの大平原の風景を眺めながら、

「この地には太古から、その時代時代にキャラバンの商人たちがやってきて市が開かれ、大勢の人

たちで賑わっていたのだろう。東の涯から西の涯から、絨毯や宝石、絹、陶器、香辛料、コ-ヒ-、

紅茶など様々な物資が運ばれ、さらに音楽、美術、宗教なども行き交ったにちがいない。

紙の製法も中国からここを通り、西へ伝えられて行ったはずだ。ここはまさにシルクロ-ドだった

のである…しかしその華やかな時代の都邑も、この砂漠のなかに埋もれ跡かたもなくなくなって

いる…」 と、そんな思いに沈んでいた。

その日の午後は希望者のみのマリ博物館やバザ-ルなどの観光が予定されていたが、私は睡眠

不足による疲れもあり、ホテルで休養することにした。

カザフスタンへは、1999年8月にはソウルから飛行機で入国し、2008年10月にはタシケントから

バスで入っている。

カザフスタンの国土は272万㎢、日本の7.2倍の広大な面積をもち、ロシア、中国、ウズベキ

スタン、キリギス、トルクメニスタンと国境を接し、カスピ海、アラル海に面している。ここに

約1700万人の人が住む。首都はアスタナ、最大都市はアルマトイ。民族はカザフ族が半分以上を

占めるが、ロシア人も多く3割を占め、ウクライナ人、ウズベキ族と続く。

砂漠地帯が多いがステップ地帯も3割近くあり、シルダリア、イシム、チュウ-、イルティシュ

などの河川の水を引いた穀倉地帯も広がっている。天然資源の鉱物や石油も豊富で、国民の生活も

豊かになりつつあるという。

私たちがカザフスタンを旅したのは、キリギスの国境沿いだけ、この広大な国のごく一部にすぎ

ない。

タシケントからバスで1時間半走り国境に到着、ウズベキスタンの出国とカザフスタンへの入国

手続きを済ませ、タラスへ向かう。砂漠地帯は消えて広大な草原地帯が続くようになり、右手に

天山山脈の支脈であるキリギス山脈が見えてくる。草原でのんびりと草を食むラクダに出会い、

写真ストップ。

草を食むふたこぶラクダ

アラブではひとこぶラクダ、中国ではふたこぶラクダがに多く、中央アジアがその分岐点と

言われている。ここのラクダはふたこぶだが、西の方のヒヴァのイチャンカラで客待ちをして

いたラクダはひとこぶだった。中央アジアでも東の方はふたこぶ、西の方はふたこぶなのかも

しれない。

バスは草原地帯をひたすらに走って行く。カザフに入国して昼食時間をはさみ約5時間半、

シムケントの街を通過する。そこから約170km走り3時間後、タラス郊外にあるカラハ-ン朝

時代に造られたアイシャ・ビビ廟に着く。

この日はすでに20時を過ぎており、辺りは暗くなっていたが、1999年8月に訪ねたときには

青空が広がる朝の9時頃だった。

アイシャ・ビビ廟 1999.8.30 アイシャ・ビビ廟近くの草原にて

この廟には、カラハ-ン朝の王子と商人の娘との純愛物語が伝えられている。

「時は12世紀のある日、戦いに敗れサマルカンドに退却していたカラハ-ン朝の王子は、群衆の

中に美しい商人の娘アイシャを見つける。一目ぼれした王子は彼女と恋に落ち、結婚の約束まで

する。ところがアイシャの父親は、身分のあまりにも違う二人の結婚に猛反対、娘を家に閉じ込め

てしまう。王子は失意のうちに一人でタラスへ帰ってしまうが、同情した娘の母親は、乳母をつけ

てアイシャをタラスへ旅立たせた。彼女は街に入る前に川辺で体を清め、花嫁衣装をつけて草の上

に置いたベ-ルを手にとった時、そこにひそんでいた毒蛇に噛まれてしまう。乳母の知らせで急を

知った王子は司祭と共に川辺にやって来て、瀕死の彼女を抱きあげて司祭に結婚式をあげてもらい、

生涯アイシャ以外の妻をもたないことを誓った。そして彼女のためにこの廟を建てたのである」…

という話。

一夫多妻のイスラムの世界では、珍しい純愛物語である。今でも強い愛を誓った新婚さんたちが

ここを訪ねてくるそうだ。

その後、タラスのホテルにチェクインしたのは夜の21時頃だった。

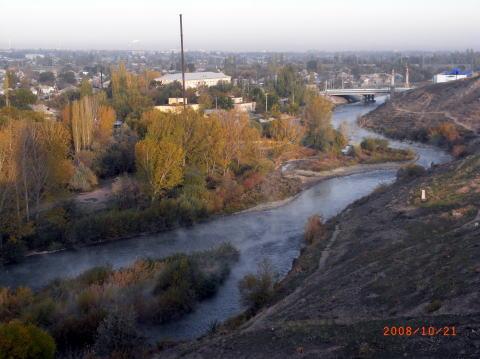

翌日は朝早くタラス川を俯瞰する高台に立った。8世紀半ばのあの有名な古戦場である。1999年の

8月には河畔で見ている。

高台からのタラス川 2008.10.21

高台からのタラス川 2008.10.21 河畔から見たタラス川 1999.8.14

タラス川の戦いは世界史に残る大きな転機になっている。歴史的に二つの重要な意味合いがある。

751年、高千芝ひきいる唐軍と、東進してきたアラブのアッパ-ス朝の軍勢はこのタラス川で

衝突、双方壮絶な戦いを繰り広げていたが、唐軍に加わっていた遊牧民の軍勢がアラブ軍に寝返

ったため、唐軍は大敗を期してしまった。高千芝自身はかろうじて撤退することは出来たものの、

大勢の兵士が捕虜となり、その中にいた紙漉き職人が紙の製法を教えたことにより、中国の製紙

技術が中央アジアからアラブ、ヨ-ロ-ッパへと流れ、さらに全世界に伝えられて行ったのだと

いう。

歴史的にもう一つ重要なことは、唐軍が敗北したことによりアラブの中央アジア支配が決定的と

なり、この地帯にイスラム教が広まっていったことである。

タラス川は天山山脈の北西麓に源流を発し、数多くの支流を集めながらキリギスのタラス渓谷を

流れ、カザフスタンの南部を通過して北西に流路を転じるが、やがて砂漠の中に消えていく。

展望台には、8世紀と11世紀に活躍した将軍の霊廟が祀られてあった。いずれもイスラム将軍と

して崇められている人物らしい。その遙か向うに、天山山脈支脈であるキリギス山脈の白い峰々が

延々と連なっていた。

キリギス山脈

イスラム将軍の霊廟 キリギス山脈

タラス川を俯瞰したあと国境に向かいカザフスタンを出国、キリギス共和国に入国した。

いずれも簡単に手続きを終え、イシククル湖に向かって走る。2008年10月の時は、タラズから

キリギスの首都であるビシュケクを経由しているが、1999年8月の時はカザフスタンの大都市

アルマトイからイシククル湖に入っている。いずれもチュ-川沿いにトクマクを経由している

はずだが、2008年の時は暗くなっていたためかよく覚えていない。1999年の時はトクマクの街の

外れで昼食をとっている。そのレストラン前の路上で、小さなテ-ブルに日用品を置き、通り

がかりの人たちに勧めている家族連れがあった。

トクマクの路上で日用品を売るキリギス人の家族 1999.8.12

カメラを向けると気軽に応じてくれたが、誰も買う人はいない、申し訳ない気がした。

キリギスは国土の94%が海抜1000m以上あり、そのうち40%は3000m以上の高山、イシククル

湖をとりまくアラ・ト-山脈から天山山脈にかけては7000m級の山々が連なる。カザフ、中国、

タジク、ウズベクと国境を接し国土面積は約19.9万㎢と日本の半分位。民族はキリギス族が73%、

ウズベク族15%、ロシア族6%と続く。人口は約55万人。

1999年の中央アジアの旅で案内してくれたガイドは、初めから終わりまで世話してくれた

ウズベキ族の女性グル-ジャさんと、カザフとキルギスでついてくれたロシア系の女性2人で、

3人共英語ガイド。

グル-ジャさんはイラン系の血も入っていると聞いた。トルコ系とイラン系の混血なのである。

彼女は日本語は話せないがよく気がつき、行動も機敏、人との接し方も大変よかった。ある日、

レストランの不手際で夕食が遅くなったとき、私たち一人一人に真剣な表情で謝っていたことが

印象に残っている。

真中がグル-ジャさん、両側がロシア系のガイド 1999.8.12

トクマクからチュ-川沿いの道を溯りながら次第に山道に入って行く。辺りには低い草木の中に

ポプラ、ヤナギ、ニレの木々が茂るようになる。渓谷に入るとチュ-川は川幅を狭くし、白いしぶ

きを上げながら岩裾を洗っている。チュ-川はキリギス山脈の北部に源を発し、イシククル湖に

近づきながら北西に流れを変え、やがてカザフスタンの砂漠に消えて行く。日本の川のように海に

流れ込むのではなく、中央アジアの川のほとんどは砂漠に姿を消していくのである。

河畔の草木も、岸壁にへばりついている低い木々の一部も、こころなしか紅葉しているように

見える。

岩上に鹿の像が立っていた。チュ-川とシルクロ-ドのシンボルだそうだ。この辺り鹿がたくさん

住んでいるのかもしれない。

トクマクからイシククル湖への風景 1999.8.12

トクマクからイシククル湖への風景 1999.8.12

やがてイシククル湖畔に出てきた。広い、実に広い、海のように広い。湖岸は砂浜が広がり波が

押し寄せ、頭上にはカモメが飛んでいた。イシククル湖は琵琶湖の9倍もあるそうだ。

ガイドの3人娘も、ツア-客の女性も、波打ち際で水に足を入れはしゃいでいた。ただ残念な

ことに曇っていて、遠くの山々は見えない。湖岸の北側にはクンゲイ・アルト-山脈が、南側には

テルスケイ・アルトウ山脈がイシククル湖を屏風のように取り囲んでいるはずだが…。

湖面の標高は1600m。

イシククル湖畔にて 波打ち際で水に足を入れるガイドとツア-客

昭和の文豪井上靖は「西域物語」の中で、イシククル湖はぜひ行きたいところであったが、

諦めるほかはなかったと書いている。当時この地帯はソ連の支配下にあり、一般外国旅行社は足を

踏み入れることが出来なかったからだ。

イシククル湖が一般に開放されたのは、キリギスが独立した1991年以降だと思われる。

私たちが来たときは解放されて間もない頃だったのだろう、観光客はほとんど見られず、わずかに

湖岸で遊んでいた若いカップルの二人を見かけたぐらいだった。

7世紀、玄奘三蔵はパミ-ルを越えインドへ行く道にイシククル湖岸を通っているが、彼はこの

湖をイシククル湖とは呼んでいない。

「西域物語」によれば玄奘三蔵は「大唐西域記」の中で「大清池」、あるいは「熱海」、また

「鹹海」(カンカイ)とも書かれているという。熱海と呼ばれたのはこの湖が不凍湖であり、鹹海と

謂われたのは水が塩分を含んでいるから、ということらしい。

その日はイシククルの北岸にあるチョルボン・アタのホテルで泊まった。ホテルといっても民宿

のように小さく、どういうわけか私は別のホテルに行かされ、相部屋で泊まったことを覚えている。

翌日の朝は、岩絵野外博物館と呼ばれるところに案内された。そこには、岩山と岩山の広い鞍部

にころがる大小の石に、様々な動物や狩猟の絵が描かれてあった。その中には4000年位前のもの

もあるらしい。岩には番号やいくつかのコ-スを示す看板も建てられていたが、広さ40ヘクタ-ル

の大地に1000個近い岩絵が散らばっているという。

そこから遠くに白い頭を出していたのは、クンゲイ・アラト-山脈の一角と思われる。

この辺りのイシククル湖には集落が沈んでいると謂われている。湖岸に時々青銅器や土器が打ち

上げられることからソ連科学アカデミ-が調査したところ、これらの生活品はスキタイ・サカ族、

あるいは烏孫のもではないかと推定されたが、はっきりしたことは分かっていない。いずれにせよ

太古の昔、イシククル湖底に集落があったことになる。この一帯は大地震か何かの洪水により地盤

が沈み、湖ができたのかもしれない。

井上靖はこの不思議さを物語りにした、小説、「聖者」を書いている。また随分前にNHK取材

班も湖底を水中撮影し、シルクロ-ドの番組として「湖底に消えた道、幻の湖」が放映されたこと

がある。もう30数年前になるだろう。

スキタイ・サカ族は、BC6世紀からBC3世紀まで中央アジアに強大な遊牧国家を建設した

イラン系の遊牧民族とされ、烏孫はBC2世紀から5世紀頃まで天山山脈からイシククル湖、さらに

イリ盆地に到るまで勢力を張っていたトルコ系の騎馬民族とされている。

岩絵野外博物館の風景

鹿によく似た動物の画

動物の狩猟をしていると思われる絵 鹿によく似た動物の絵

2008年の時は、岩絵博物館を見たあとイシククル湖の北岸を走り、湖畔の東端にあるカラコルに

向かった。シルクロ-ドの探検家であった、ブルジェワルスキ-の博物館を訪ねるためである。

道を縁どる紅葉したポプラの木々が美しい。トイレ休憩。中には木肌が白く、葉裏の白いものも

ある。ギンドロかもしれない。ギンドロは中央アジアが原産地。日本には明治中期に渡来し、公園

などで見られる。もちろんポプラの仲間である。

紅葉したポプラ 2008.10.22

紅葉したポプラ 2008.10.22

ポプラ並木は真っすぐにどこまでも続く。気の遠くなるような青空が広がりドライブは快適。

やがて左手間近にクンゲイ・アラト-山脈が見えて来た。万年雪を戴いた白い峰々が美しい。

壮大な眺めである。

湖の南側にはテルスケイ・アラト-山脈が聳えているはずだが、ここからは見えない。

アラト-山脈は、中国国境に聳える天山山脈の最高峰ポベダ峰(海抜7439m)へと続いている。

これから行くカラクルにポベダ峰の登山口がある。

クンゲイ・アラト-山脈

間もなくカラクル郊外にあるプルジェワルスキ-博物館に着く。博物館前には彼の像が建てられ、

内部には彼にまつわる様々な探検記録や生涯に関する資料、写真などが展示されてあった。

プルジェワルスキ-は1870-1885年の間に、4次にわたってモンゴル、タリム盆地、チベットを

探検した。彼は動物、植物にもくわしく、数々の地理上の発見があり、その探検内容は近年ます

ます注目されている。中でも第2回のタリム盆地の探検でロブノ-ルの位置を発表したが、

このことは同じ当時のシルクロ-ド探検家であった、ドイツのリフトホ-ヘンやその弟子のスェン・

ヘディンの反対するところとなり、激烈な「ロプ・ノ-ル論争」をまき起こした。ロブノ-ルは

タクラマカン砂漠の東部にあり、古代楼蘭王国を潤した湖で、スェンヘディンの「さまよえる湖」

で知られている。

プルジェワルスキ-は1888年に第5次探検に行く途中病没しているが、彼の遺志はあのカラホト

(黒水城)を発掘した弟子のコズロフなどに継承された。

上記は、早稲田大学の名誉教授でシルクロ-ドに詳しい文学博士でもある、長沢和俊氏の著書

から一部を要約したもの。

プルジェワル・スキ-の記念碑

プルジェワル・スキ-はこの記念碑に埋葬されている。それは自分の墓はイシククル湖畔に…と

いう彼の遺言らしい。生前彼は、この地をこよなく愛していたと言われている。

プルジェワル・スキ-博物館を離れカラコルの街に入る。カラクルは1860年代にロシア人が

入植して造った街。その後中国から弾圧を逃れてやってきた回族やウイグル族も移り住んでいる。

街にはロシア正教やイスラム寺院の建物も見られる。

ロシア正教会

このロシア正教会は1896年に建てられ、建物は天山山脈のモミの木で出来ている。青空に緑の

屋根と赤い木造の壁が映えて美しい。

再びイシククル湖畔沿いの道を戻り、19時前にチョルボン・アタのホテルに帰る。

翌日は朝8時半ホテル出発。9時過ぎイシククル湖西端にあるバルクチを通過、渓谷に入り

チュ-川沿いに走っていたが途中左に折れ、ガタガタ道に大きく揺られること3時間、12時前

アク・ベシム遺跡に着く。

アク・ベシムは、唐代の砕葉城であるとされている。当時突厥が蟠踞していたところだ。

629年国禁を犯して西安を旅立った玄奘三蔵は高昌国王の紹介状をもつて突厥王を訪ね、歓待

されたと、「大唐西域記」に書かれているという。

突厥は6世紀中頃に起こり、モンゴル高原・中央アジアに遊牧国家をつくったトルコ系の騎馬

民族。現在のトルコの先祖である。

私はこの遺跡の台地に立って周囲を眺めてみたが、辺りに建物らしきものはどこにも見当たらず、

ただ茫々たる原の中に広がる無数の窪みの跡が見られ、それを往古の遺跡だと思うしかなかった。

しかし、長い歴史のなかで、遊牧民国家が形を残しているところはほとんどないと思われる。

彼らは頻繁に草原を求めて移動しているため、堅固な建物は必要なかったのかもしれない。しかも

1400年という歳月が流れているのだ・・・。

窪みの周りは低い草木が覆っていた。おそらく栄華を極めたであろう遊牧国家の城邑も、この

大地の下に土となって消えている…そんな感慨を覚えた。

ガイドが、やや大きい窪みに案内してくれた。当時の仏教寺院の跡だというのである。そうだと

すれば、当時の突厥や住民たちは仏教を信仰していたということになる。この地にイスラム教が

入ってきたのは8世紀半ばだと謂われている。

唐代の仏教寺院の後

この寺院址は随分前に発掘されたものだろう、その周りも内部も枯れた草木が繁茂していた。

アク・ベシム遺跡は、まだ全体の1割位しか発掘されていないらしい。

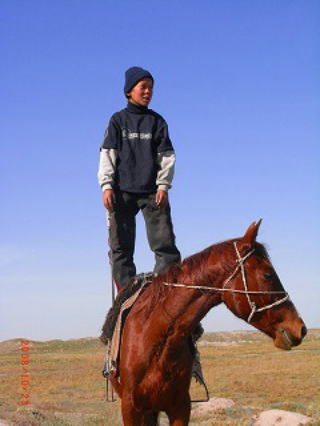

遙か遠くからもの凄いスピ-ドで馬が走ってくる。起伏した大地も何のその、見事な手綱さばき

だ。次第にその姿がはっきりしてきた。騎乗していたのは少年だった。さすが騎馬民族の子孫!。

ガイドのジャニ-さんが話しかけ、私たちに通訳する。キリギス族の少年らしい。どうやら私たち

の姿を見てやって来たのだという。少年は、軽やかにに馬の背に立ってみせてくれたりもした。

いかにも誇らしげである。私がジャニ-さんに

「ジャニ-さんも馬に乗れるのでか?」…と聞くと彼は軽くうなずき、笑顔を見せながら馬の背に

ヒョイと飛び乗った。少年は後ろに下がって手を振る。

ガイドのジャニ-さんと少年

馬に乗ってやって来た少年

ジャニ-さんも、子供の頃はこの少年と同じように馬に乗って草原を走り回っていたのだろう。

彼はキリギス族だがなかなかの好青年、日本語が非常に上手い。外人特有のナマリはなく流暢な

日本語を話す。日本語は日本人の先生に教わったと聞いたが、日本に来たことはない。

バスの中で時々歴史の書物を読んでくれたが、その読み方も日本人以上に上手かった。日本の

歴史の書物をたくさん読んでいるらしい。容貌も日本人と変わらない。大学時代には日本語コン

テストで優勝したという。

ある日の夕食時、添乗員がソ-メンをゆでて出してくれた時、私が

「ソ-メン食べますか?」…と聞いたところ

「大好きです」…という答えが返ってきた。私はビックリした。草原の遊牧民の血をひく彼が、

この淡泊な食べ物が好きだとは…。しかし彼はソ-メンを一口食べただけでハシを置いた。皆が

争うようにしてソ-メンを食べていたからである。自分が食べると、それだけ皆の分が少なくなる

と考えたのだろう。

その後、アク・ベシムから6km先にあるバラサグン遺跡を訪ねる。遠く天山の山々が見える

広い草原の中に高い塔が見えている。11世紀に建てられたプラナの塔だ。当時は高さ45mあったが、

15~16世紀の地震で崩壊し、現在は24mになっているという。

プラナの塔

バラサグンは10世紀から13世紀まで続いたトルコ系の王朝、カラハ-ン朝の首都の一つとされ

ているが、この都邑は12世紀、中国の華北からやってきた耶律大石率いるカラキタイ(西遼)に

滅ぼされる。

広い平原の中には、石人と呼ばれる数多くの石像が点在していた。顔はそれぞれ違う。

6~12世紀の兵士の墓標らしい。突厥の戦士だという説もある。

戦士の墓標と謂われる石人の像

バラサグン遺跡にて 点在する石人と謂われる像

私たちはバラサグン遺跡を離れ1時間半後、キリギスの首都ビシュケクの街に到着。

レ-ニン像が建つアラト-広場では国旗の下で衛兵が立ち、その前では何組かの結婚式の記年撮影

が行われていた。イスラム圏ではあるがそうした雰囲気はまったく感じられず、新婚夫婦も家族も、

着ているものの多くは洋服だった。もしかしたらクリスチャンなのかもしれない。

キリギス族の結婚式記年撮影

レ-ニン像の前で 国旗の下に立つ衛兵

アラト-広場に建つキリギス国立博物館を訪ねる。1階にはアク・ベシムからの出土品、遊牧民

の生活用品やユルタ、2階には、レ-ニンとロシア革命に関する資料やモニュメントなどが展示

されてあった。遊牧民の移動式住居は中央アジアではユルタ(ロシア語)、モンゴルではゲル、

中国ではパオと呼ぶ。

ただ今回の旅では、遊牧民の姿はあまり見かけなかった。天山山麓やパミ-ル高原では、ロシアの

支配から逃れたカザフ族やキリギス族、タジク族などが、今でも昔ながらの伝統的な遊牧を営んで

いる姿が見られるのだが…。

遊牧民の移動式住居 ユルタ

翌日はキリギス共和国の出国手続きを終えて再びカザフスタンに入国、ゴルダイ峠を越え

アルマトイの街に入り、さらに走ってメデウ自然公園内のユルタ式レストランで昼食をとった。

ここは海抜1500mの渓谷にあり、眼下の景色が美しい。

メデウ自然公園内のレストラン

庭に出てみると東西に矢印を示す標識が建てられ、ロ-マ、ロンドン、パリ、東京などの距離が

書かれてあった。よくは覚えていないが、いずれも直線距離で5000km~5500kmであったよう

に思う。まさにそこは、世界の真中にある中央アジアだったのである。

私たちはその夜、アルマトイ空港からソウルで乗り継ぎ成田へ帰国した。

これで1998年から1999年、2008年と3回に亘る中央アジアの旅紀行は終わりにしたい。

しかしまだ行きたいところがある。ソクド人の故地であるペンジケント、天馬のふるさと

フェルガナ盆地などだ。また中央アジア史の第一人者である加藤九祚氏が、1998年から発掘作業を

続けるテルメズの仏教遺跡にも行ってみたい。氏は今年92歳になられるが、今でもウズベキスタン

とアフガニスタン国境にある、テルメズのカラパタ仏教遺跡の発掘に情熱を燃やしていると思われ

る。

もういちど中央アジアに行ってみたい、早ければ来年にも…そうひそかに思っている。未知なる

地への夢とロマンを求めて…。

2014.11.5 記

― 了 ―

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/