ネパ-ルの旅で出会った人たち

1996年初めて海外に出かけて以来すでに20数年の年月が経つ。

訪ねた国々の旅行記はこのHP(私のアジア紀行の各項目)に収めているが、その中から行き

交った人たちを取りだして載せてみることにした。旅をしていく途次出会った人たちの笑顔に

ふれると、心和む想がする。その表情から懐かしい思い出が頭に浮かんでくるのである。

ネパ-ルの人たちは、峻険なヒマラヤ山脈の山々に囲まれた山麓で暮らしている。

平地はカトマンズ盆地とタライ平原ぐらい、他の地域の人たちは山の急斜面で狭い土地を

耕し、米、小麦、ジャガイモ、トウモロコシなどをつくって自給自足の生活を営んでいる。

ネパ-ルの主産業は農業なのである。

私は1998年以来何回かネパ-ルを訪ねているが、人々の表情は素朴でおだやか、とくに

チベット系民族は親しみやすい。

エベレスト街道トレッキング

2004年3月16日、私たちツァ-メンバ-はカトマンズから小型飛行機でルクラまで飛んで

エベレスト街道に入り、3日間のトレッキングでシャンボチェ(標高3900m)に着いた。

このときのシェルパ頭(サ-ダ-)はエムビさん。シェルパたちはキャラバン中、その行動

や日当にいたるまで、すべてサ-ダ-の指示に従わねばならない。

翌日の早朝ホテルの外に出てみた。冷気が辺りを包み非常に寒い。しかし視界は良く、

コンデリ・ク-ンピラが朝日を浴びて美しい姿を見せていた。タムセルク(6623m)も眼の

前に大きな姿を現し、その左にカンテガ(6799m)の頭も見えているが、どちらも西斜面に

あるため光が当っていない、不機嫌な黒い岩肌をこちらに向けている。遠くエベレスト

方向は霧がかかり、その丸く見える頭もぼんやりと霞んでいる。しかし、それも一瞬の間で

すぐガスに包まれ隠れてしまった。 ― ここでエムビさんと記念撮影。

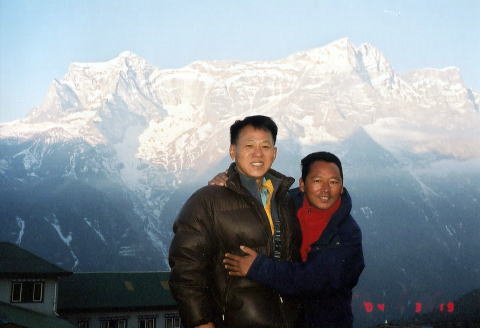

コンデリをバックに サ-ダ-のエムビさんと 2004.3.19

朝食を済ませ8時ホテル出発。シェルパたちは全員揃っている。

ホテルを出てすぐ、高原台地の下斜面で、ヒマラヤンタ-ルと呼ばれる野生の鹿が、岩に

ついている草を食んでいた。その数20頭ぐらい。

クムジュンへの道を行く私たちのトレッカ- 2004.3.19

.

8時30分、エベレスト.ビュ-ホテルに着く。このホテルは、1969年ヒマラヤ観光開発を

設立した長野県出身の宮原巍(みやはらたかし)氏が同年建設したもの。建物はすべて石で

つくられ、重厚感が漂う。このヒマラヤの奥深い山地で、このような高級ホテルがあるとは

まったく想像していなかった。

天気が良ければ、テラスからエベレストやロ-ツエを望むことができるということだっが、

前方遠くは靄で何も見えなかった。ホテルの周囲はマツの木が繁り、その間からクムジュンの

集落が見えている。このテラスでコ-ヒ-を飲みながら、メンバ-の人たちと雑談する。

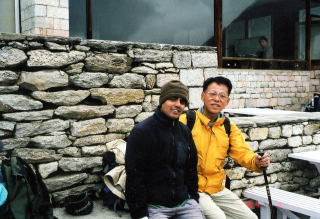

エベレスト.ビュ-ホテルのテラスにて 2004.3.19

シェルパ スレッシュ君と 2004.3.19 シェルパ パサン君と

スレッシュ君はカトマンズから飛行機に乗りルクラまで一緒だったが、いつのまにか居なく

なった。しかし、2時間半ぐらい歩いた対岸の山小屋の前で、私たちに大きく手を振っていた。

昼食の準備をして待ってくれていたのである。

彼は、英語が上手い。顔立ちから見てチベット族ではないと思われる。

パサン君はルクラで落ち合った。飛行機には居なかったのでどうしてルクラまで来たのか

聞いてみた。

”君の住んでいるところはどこ、家は近いの?”すると彼は

「ルクラから歩いて3日ぐらい」と、いとも簡単に答えてくれた。私はビックリした。

”3日も歩いてきたの、どこに泊まったの?”

「ハイ、ルクラまで歩いて来ました。途中野宿することもあるけど、親戚の家もあるので...」

よく考えてみれば、それは当たり前のことなのかもしれない、ヒマラヤ山地に住んでいる

かぎり、頼りになるのは自分の力だけである。たまにヤクやゾッキョ、ロバの力を借りる

ことは出来るが、車などはまったく役にたたない、そんなものが通れる道などありはしない

のだから ... 。

テラスでの休憩を終え立ちあがろうとすると、

ソロ、ソロ、ユキマショウ~と言う声が聞こえた。誰かと思ったら声主はパサン君と他の

シェルパたちだった。トレッキングの途中で教えたこの言葉を覚えてくれていたのである

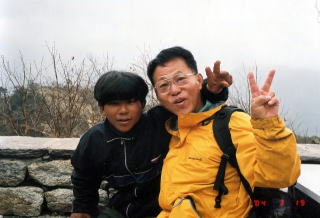

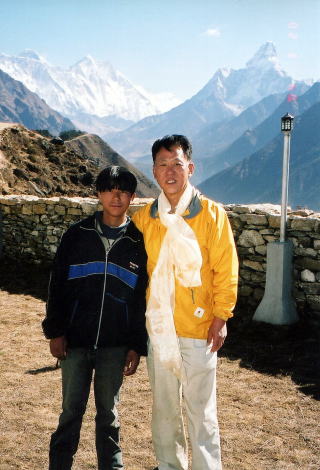

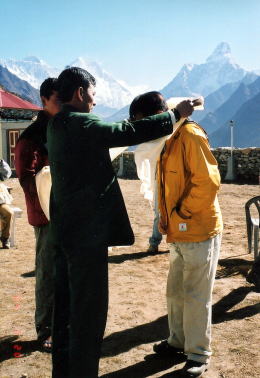

ヒマラヤの山をバックに集合写真を撮るとき、ホテルのスタッフから白いスカ-フを、首に

巻いてもらった。チベット文化圏では寺の参拝や宗教の儀式、友人の送迎、結婚式などで、

「カタ」と呼ばれるスカ-フを、挨拶しながら相手に渡す習慣があるという。つまり、そうする

ことで自分の心からの敬意を表しているのだそうだ。

ホテル前でパサン君と、首に巻いているのは「カタ」 2004.3.20

帰り道ナムチェの街に入ると、路上で土曜バザ-ルが開かれ賑わっていた。

道端に野菜や果物、日用品が、ところ狭しと並べられている中をゆっくりと歩いてみる。

昔は物々交換で取引されていたらしいが、今は現金で売買されているという。と言っても

このナムチェで採れるものはほとんどない、商品の大半はカトマンズから運ばれる。

カトマンズから190km離れたジリまでは車道が通っているが、そこから先は 山道である。

重い荷物を背負いながら、あるいはゾッキョの背中に載せて、1週間から10日をかけて

ナムチェまで歩いてくるのだろう。地元から買い出しに行く人はその往復になる。

この険しい地形をもつヒマラヤ山中にあってはそれしか方法がないのである。車などは

役にたたないのである。チベットからも、いくつもの高い峰々を越えて、ナムチェにやって

来る人もいるらしい。チベットも野菜など採れはしない。おそらく自分で編んだ手織物を

持ってくるのだろう。

ナムチェの土曜バザ-ル 2004.3.20

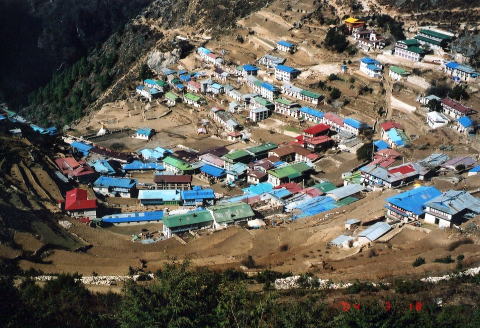

ナムチェは、ボ-テコシの渓谷に落ち込んでいる、山の頂に近いところにある集落であった。

標高3440m、大きく抉られている大斜面に、身を寄せ合うように一つのかたまりとなって建ち

並んでいた。上から見ると、折からの明るい陽光に照らされた、赤、青、緑の家々の屋根が

美しい。

ナムチェ.バザ-ルの風景 2004.3.17

ここは別名シェルパの里、強いシェルパの出るところとして知られている。またヒマラヤ

登山の拠点で、エベレスト街道では最大の集落である。古い統計では人口は1700人位と

書かれている。300戸位の家があるのだろう。

ここにも村の端に大きなチョルテンとマニ石が置かれてあった。この厳しい自然の中で

暮らす村人にとって、このチョルテンやマニ石は心の大きな支えになっているにちがいない。

言いかえればこの塔は、村人の気持を一心に受け止めている象徴なのであろう。

ナムチェバザ-ルのチョルテン 2004.3.17 洗濯するナムチェの人たち

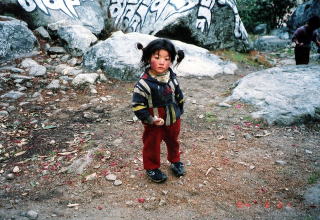

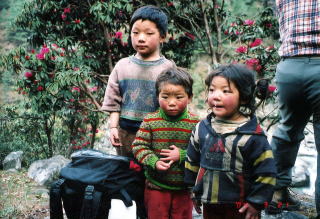

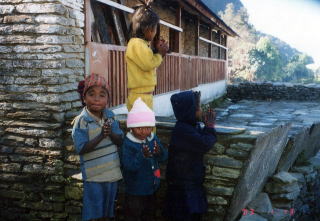

ナムチョからモンジョへ、さらに下るにつれ民家が多く眼につくようになる。農家の前を

通ると子供が遊んでいたりする。眼が合うと胸に両手を合わせ挨拶してくれる。

こちらも同じように応じる。そうすることで、こちらもなんとなく素直な 気分になる。子供

たちの表情はとても純真で可愛い。ヒマラヤの山地ならではの情景である。

農家の前で遊んでいた子供たち 2004.3.21

ルクラのロッジに着き、不要になったものは置いてゆくことになった。

靴下、帽子、手袋、ボ-ルペン、タオル、ハンカチ、衣類など、それぞれ思い思いにロッジの

床の上に置いた。シェルパたちはクジ引きで、自分の当ったものをもらってゆくのである。

自分に親しいシェルパに、特別なものを与えるのは許されない。公平性が失われしまう。

彼らの社会のバランスも崩れかねない。クジ引きであれば文句はいえない、納得できるだろう。

ロッジに入ると酒好きの男たちは、みなウイスキ-の小瓶を買い始めた。そしてテ-ブルに

座り、せきを切っをたように飲みだした。5日間禁酒していた男たちである。私はポットに

1/3残っていたウイスキ-を、シェルパたちに少しづつ注いであげた。私が一口飲むとポット

の中は空になり、新しい小瓶のウイスキ-を買ってみなと一緒にワイワイやりはじめた。

飲むほどに酔うほどに愉快になる。シェルパも中に入ってくる。互いに注ぎかわし、ますます

楽しくなる。

言葉はカタコトの英語、単語が思い出せないときは日本語になる。それでも何となく通じるので

ある。

コックのイツアさんの出身地はマカル-(標高8463m)の麓らしい、パサン君とラッパ君は

ルクラから歩いて3日かかるという。

”ヘェ~、スゴイ、スゴイ”と言って握手をしたり、肩を抱き合ったりする。そんな他愛ない

話ばかりだが、何ともいえない親しみが湧いてくる。。

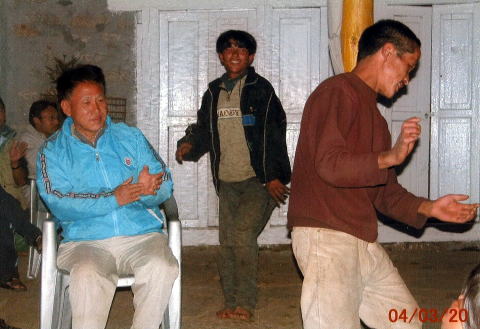

そのうちシェルパたちが

”♪レッサンピリリ~レッサンピリリ♪”~と陽気に唄いはじめ、踊り出した。

私も手拍子でそれに合わせる。宴会は夕食後も続いた。私はいささか飲み過ぎてしまったが、

トレッキングを終えた最後の夜の楽しいひと時であった。

シェルパたちのダンス ルクラロッジで 2004.3.21

3月22日、ルクラ~カトマンズへ

5時30分起床、今日も快晴である。多少頭がクラクラする。昨晩の酒がまだ残っているようだ。

6時30分朝食を済ませ、7時10分ロッジを出る。シェルパたちとお別れである。

彼らと何回も別れの挨拶をした。握手したり、抱き合ったりした。そして手を振ってロッジ前の

空港の建物に向かった。

その途中突然、再び彼らと会うことはないだろう.…そんな思いが胸にこみ上げてきた。

後ろを振り向くと、まだ彼らはロッジの前で整列して私たちに手を振ってくれていた...。

パサン君よ、スルッシュ君よ、名前を覚えれなかった純真な少年シェルパたちよ、

立派なシェルパになっておくれ、

コックのイツァさん、ゾッキョで荷物を運んでくれたペンマさん、重たい酸素ボンベを背負って

くれたラッパさん、そしてシェルパ頭のエムビさん、ありがとう 、 さようなら 、 さようなら...

彼らもこれからヒマラヤの山地に帰って行く。昼も夜も歩きづめに歩いて、時には走りながら、

自分の家に帰って行くにちがいない。

春の陽光に輝く神々の峰々よ 純真で心やさしい

シェルパたちよ

そして、ヒマラヤを愛する20人のパ-ティ-の皆様に

ダンニャバ-ド また逢う日まで---

ポカラ~アンナプルナ山岳地帯

1998年の年末から年始にかけてネパ-ルのポカラに近いサランコットの丘を訪ね、朝日に

輝くアンナプルナ山群を眺めたあと、山頂までハイキングした。約1時間の道のりである。

辺りの景色を見ながらゆっくりと上って行く。ゴロゴロとした大小の石がころがっているが、

さほど歩きにくい道ではない。ところどころ民家や小さなホテル、土産物店も眼につく。

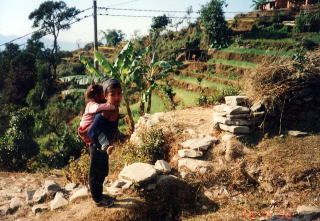

ここは村人が生活に使う道でもあるのだろう、家畜に与える草の束を抱えた女性や、荷物を

入れたカゴを背負って、山道を歩いて行く子供たちにも出会った。ときどき放し飼いになった

ヤギや犬ともすれ違う。男の子供が妹をおぶって歩いている姿も見られた。何ともほほえまし

い。今の日本ではとても見られない情景である。

妹をおぶって歩いていた子供 1998.12.30 荷物を背負って山道を歩く行く子供

ネパ-ルの旅2度目の2003年1月、私はアンナプルナのミニトレッキングに参加した。

トレッキングの入り口であるルムレに着いたのが14時過ぎ。そこにシェルパやポ-タ-たちが

待ってくれていた。メンバ-は私たちツア-客男女15名、それにガイド、日本からの女性

添乗員、さらにシェルパ7人、ポ-タ-、コックたちを合せると30名近くになる。シェルパの

中でシェルパ頭(サ-ダ-)は30代位だが、 あとは20代前後のミニシェルパである。

彼らはエベレスト街道沿いの山村から、500km位の道のりを歩いてここまでやってきたと

いう。

どのくらいの期間をかけて来たのかはよく判らないが、おそらく道中キャンプしながら険しい

山道を、時には車道を、歩きづめに歩いてやってきたのにちがいない。それにしても彼らの

健脚ぶりには驚くばかりだ。ポ-タ-には屈強な男性と、20歳前ぐらいの若い娘二人も入って

いる。

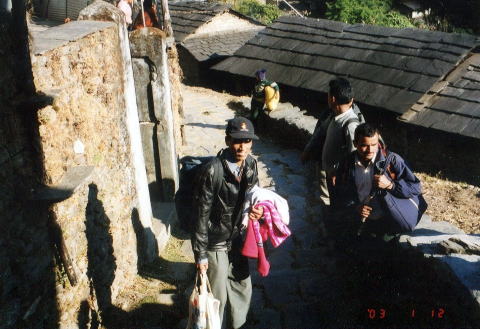

重たい荷物は彼らに預け、14時45分ハイキングスタ-ト、チベット族の露店が立ち並ぶそば

の階段を上ってゆくと、のびやかな山村の風景が広がる。道は多少アップダウンはあるものの、

ほぼ平坦。遠くにアンナプルナ山群を眺めながら、丘陵沿いの小道を歩いて行く。ときに木々

に覆われた山道を通ることもあるが、コ-スのほとんどは段々畑の上につくられた尾根道、農家

が点々と散らばる。その前で子供たちが遊んでいる光景も見かける。

シェルパたち 中央はサ-ダ- 2003.1.12

1時間も歩くと、もうキャンプ地であるチャンドラコットに着いた。標高1583m。

すぐにシェルパたちがコ-ヒ-、紅茶を持ってきてくれた。コ-ヒ-を飲みながら辺りの

風景を眺めてみる。

上を見上げると鬱蒼とした木々が生茂り、そこから下は何十段かの長い段々畑になっている。

その下の方の一角に、今テントが張られようとしている。シェルパたちは手早くテントを

張ってゆく。

アットいう間にすべてのテントが出来上がった。二人で来ている者は二人用、一人来ている

ものは一人用のテントが用意されていた。寝袋もある。ただテントは長いクギで抑えられて

いるため、歩く時に踏みつけないように注意しなければならない。とくに夜トイレに行くとき

は懐中電灯が必要である。

夕食はコックがつくってくれた。

メニュ-は水牛、サラダ、ス-プ、マメカレ-、トマトソ-スで煮た野菜、ライス。

モ-ニングコ-ルはシェルパたちがやってくれる。早朝6時30分、彼らはそれぞれのテントの

前に来て、

「グッドモ-ニング」と挨拶する。テントを開けると大きなポットを手に持ちながら、

「ティ-、コ-ヒ-、?」と聞いてくる。そして洗顔用のお湯を入れてくれるのである。

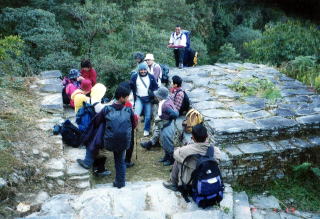

朝食後8時30分、ポタナ経由ダンプスに向けて出発。

シェルパたちは適当な間隔で私たちの間に入っている。すこしキツイ道になると私たちの

足元を見たり、苦しそうにしている人を見るとザックを担いであげたりしている。彼らの表情は

みな明るい。ニコニコしながら会話につきあってくれたりする。私のそばを歩いていた若い

シェルパに聞いてみた。

”君たちはどこからやってきたの?”

「エベレスト街道の山村からです、みんなネパ-ルの東のク-ンブの出身です。ボクの家は

ナムチェバザ-ルという村がありますが、そこから近いです。」

”じゃ~みんなで車に乗ってやってきたんだ、何時間かかったの?”

「とんでもありません、みな歩いてきました、これはシェルパとしての訓練なのです。それに

ク-ンブは山道が多く、車が通れる道はほとんどありません」、と言ってニコニコしている。

私はビックリした。”スゴイ、スゴイ、”そう連発した。実際にスゴイのだ。あとで調べてみたら、

その距離は500km位あった。その要した日数が何日間であったか聞いてみたが、記憶に

残っていない。2週間だったようにも思うし、3週間だったかもしれない。

チャンドラコットからポタナへのハイキング風景 2003.1.13

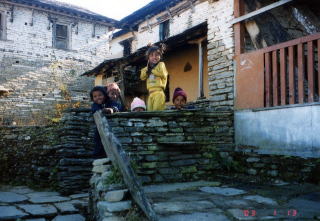

道は山裾に沿って走っている。時に尾根に出ることもある。段落ある平原が広がり、民家が

点々と散らばっている。どれもレンガのように石を積み上げてつくられた家が多く、屋根は

板かトタンで葺かれいる。そうした民家の庭先を通ることもある。子供たちが遊んでいて、

私たち私たち見かけると胸に両手をあわせて挨拶してくれる。私たちもそれに見習って手を

あわせる。こちらもそうすることで、何か心が洗われるような気持になる。平和でのどかな

山村の風景だ。

私たちに両手をあわせて挨拶している子供たち 2003.1.13

急な石段の道を上ったり下ったり、ときに明るい林の空き地に出たりする。グルン族が羊を

連れて歩いていたり、村人が枯れ木でマキをつくったりしている光景も見かける。時々頬を

切る風が気持よい。

グルン族はアンナプルナ連峰のこの辺りに住む民族。チベット.ビルマ語系のグルン語を話す。

昔は羊の放牧、トウモロコシなどの農業、チベット交易にも携わっていたらしいが、今は稲を

栽培して生活している人が多いといわれる。またイギリス軍の傭兵として、勇敢に戦った

グルカ兵としてもよく知られている。

暗い森をぬけて明るい道に出る。針葉樹の木々からシラカバに似た樹木が多く眼につくように

なる。トタンで葺かれた屋根に石を載せた、バラックのような家の前を通り過ぎたところで、

グルン族の若い母子に出会った。日本人によく似ている。なかなかの美人である。許しを得て

写真をパチリ。

グルン族の母子 2003.1.13

さらに下りの道をどんどん歩いて行くと、見晴らしのよい高原に出た。近くに民家も点在する。

15時40分ダンプスに着いた。ここで2日目のテント泊。子供たちが集まってきた。

チベット系もいればネパ-ル系の子供もいる。テントの周りにきて珍しそうに私たちを見ていた。

利発そうな男の子にボ-ルペンを手渡すと、他の多勢の子供たちがワット近寄ってきて手を指し

出してきた。これは失敗、あわてて逃げだす。

グルン族の男性 2003.1.13 集まってきた子供たち

夕食後はキャンプファイヤ-、たき火の周りでシェルパたちが、唄いながらダンスを披露して

くれた。

歌は、♪ レッサンピリリ~レッサンピリリ~ ♪、ネパ-ル民謡だそうだ。歌は覚えやすい、

彼らの踊りもテンポよくリズミカルである。持参のブランデ-を飲みながら楽しいひとときを

過ごした。

深夜トイレのためテントの外に出てみると、満天の星が煌めいていた。ひどく寒い、凍りつく

ような冷気が辺りを包んでいる。しかし空気が澄んでいるためか、星空はひと際鮮やかに見える。

ヒマラヤのアンナプルナ山群の、夜空にちりばめられた星の光である。

1月14日早朝、シェルパたちが持ってきてくれたモ-ニングコ-ヒ-を飲みながら、辺りを

見渡すと今日は曇り空、マチャプチャレも雲にかくれて姿を見せていない。ポ-タ-とコック

は先に出発。

ポ-タ-の荷物をみて驚いた。一人の男性は食事に使うテ-ブルに椅子、その中にマットと

寝袋、重さは45キロもあるという。もう一人はマットと大きな袋に食器を詰め込んでいる。

これも重そうだ。二人共かっての日本の強力を思わせる。彼らはこの荷物を担いで、私たちより

も歩く速度は早いのである。

荷物を担ぐポ-タ-、 右の荷物は45キロある。 2003.1.14

二人の女性ポ-タ-は20歳前の娘、可愛い顔をしている。花も恥じらう年頃である。荷物を

担いでいないときは、コロコロと笑いころげている。

ポ-タ-の娘 2003.1.14

彼女らは私たちの荷物を背負って歩いて行った。

一人20キロぐらい、いや、それ以上あるかもしれない。私は彼女らのうしろ姿を見ていたが、

実にたくましい。これもネパ-ルの山岳地帯に住む若い女性の仕事なのだろう…

さよなら、ポ-タ-の娘たちよ、幸せに…心の中でそう願わずにはいられなかった。

荷物を背負って山道を歩いて行くポ-タ-の娘

8時40分、ダンプス出発、崖下の山道を通り、のどかな段々畑を見ながらひたすら下って行く。

明るい尾根に出ると遠く集落が見えてきた。ハイキングの最終地点フエディである。そこから

尾根を下りきり、10時35分、フェディの村に着く。ここでシェルパたちともお別れである。

私たちは彼らと何回も別れの挨拶をした。握手したり、肩をたたき合ったりした。再び彼らと

会うことはないだろう…

ときどき旅で経験するこうした別離が、胸にジンとくる。わずか2泊3日のつき合いではあつた

が、彼らの純真な姿には胸を打たれるものがあった。彼らはこれからまた、500kmの道のりを

ひたすらに歩いて、エベレスト街道の山村に帰ってゆくのだろう。”立派なシェルパになって

おくれ”…そんな気持が私を捉えていた。

ジョムソン街道 2012年12月

2012年12月6日9時ポカラ空港を立ち、9時30分ジョムソン空港に到着。

10時ハイキング、スタ-ト。マルフアに向かう。天気はよい、気の遠くなるような青空が

広がっている。午後になるといつも強風が吹くというが、まだそれもない。多少埃っぽいが、

空気は乾燥して爽やかである。街を出るとすぐチベット系の女性二人に出会う。頭にカラフル

なスカ-フをかぶり、赤い服をまとっている。この一帯に住むタカリ族かもしれない。

しばらく行くと荒涼とした風景が広がる。眺望は大きい。ここはV字型に削られた大峡谷、

左下にカリ.ガンダキ川が流れている。その川沿いの道を歩いて行く。

チベット系の女性 2012.12.6 カリ.ガンダキ川の流れ

乾燥しているためか、低い草木は枯れはて、赤くコケむしている。対岸の上にはマツかヒノキ

と思われる針葉樹が繁り、ところどころ赤い山肌を見せているところもある。

しばらくするとカリ.ガンダキ川の流れの近いところに出る。水量は意外に豊富、澄んだ水が

かなりの早さで流れている。この川はチベット高原を源流とし、いくつかの川と合流しながら

ガンジス川に注ぐ。ガンジス川の支流の一つであり、源流の一つでもある。

ハイキング中のツア-メンバ- 2012.12.6

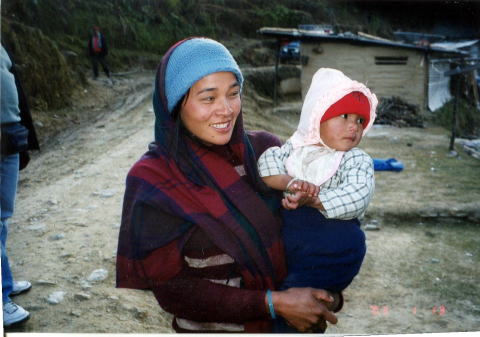

磧の中を歩いてゆくと若い母子に出会った。娘はまだ2歳ぐらいだろうか、いや、2歳に

なっていないかもしれない、なかなか可愛い、クツを履いてよちよちとやってきた。近くに

人家は見えない、いったいどこに行くのか...。

カメラを向けると、母親は笑顔を見せて応じてくれた。一緒に歩いていた添乗員のTさんが、

娘の手にアメ玉を持たすとニッコリ。お礼を言ってバイバイ、娘も小さな手でバイバイ...

厳しい自然の中で生まれた娘よ、丈夫で生きておくれ...ここは君の故里なのだ...。

ハイキング中に出会った若い母子 2012.12.6

前方に吊り橋が見えてきた。カリ.ガンダキ川に架かる橋である。吊り橋には端から端まで

無数タルチョが風にはためいていた。映画「幸せの黄色いハンカチ」のラストシ-ンを思い

浮かべる。

旗は青、白、赤、緑、黄の5色あり、それぞれチベット語で経文がびっしりと書かれている。

仏法が風にのって拡がるよう願いがこめられているものだが、旅人の安全を祈る意味もある。

チベット圏では自分の周囲だけでなく、山頂や橋のような危険なところにも、必ずといって

いいほどタルチョが吊るされている。

カリ.ガンダキ川に架かる吊り橋 2012.12.6

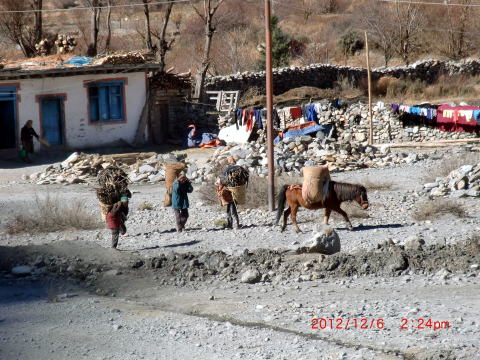

重い荷物を背負って吊り橋を渡って行く牛の姿を見て、ここは昔、チベットとインドを結ぶ

交易路であったことを思い出した。チベットは良質の岩塩がとれるところから、このカリ.

ガンダキ川沿いの道は「塩の道」とも呼ばれていたところである。吊り橋のそばには10軒

足らずの小さな集落があったが、その集落の中や近くの道で、大きな袋に詰め込んだ荷物を

背負って行き交う馬や牛の姿が見られた。昔の「塩の道を」を想像させてくれるような光景

だった。そのなごりを感じさせてくれるような風景だった。

集落の人と荷物を背負って歩く馬 2012.12.6

集落の中では子供たちが遊んでいた。自分の妹を抱いて子守りしていた男の子もいた。

家の前で雑談している大人たちの姿もあった。都会の文明からはほど遠い風景だったが、どこか

懐かしいものを感じる。

私たちを見つめる子供たち 2012月12月6日

私を見つめる子供 2012.12.6 自分の妹を抱く男の子

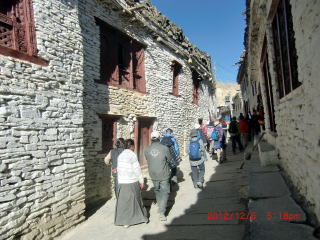

前方に岩山に抱かれた集落が見えてきた。身を寄せ合うようにかたまっている。ジョムソン

街道で一番美しいと言われる、マルファ村らしい。

集落の前には畑や、日本のNPOの指導によってつくられたリンゴの果樹園が広がっている。

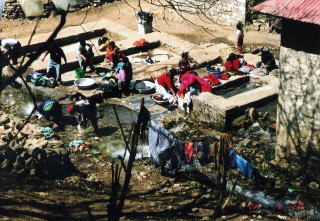

水路に流れる水で洗濯をしている女性の前を通り過ぎ、村の中に入る。

切り石で畳まれた道の両脇には、白く塗られた石積みの家が整然と立ち並んでいる。

その通りに織物の民芸品や、アンモナイトを置いた店も眼につく。元気よく走りまわって遊ん

でいた子供たちにカメラを向けると、きちんと並んでポ-ズをとってくれた。

マルファ村の遠景 2012.12..6

洗濯する女性たち 2012.12.6 マルファ村の子供たち

二人の女性は衣類を手でもんだり、叩いたりして洗濯していた。その昔、洗濯機がなかった

時代、日本人もこうして洗濯していたのである。遠いかっての日本の情景を見ているような

気がした。子供たちはワイルドでたくましい。眼もキラキラと輝いている。

狭い道の両脇に建物が立ち並ぶこの通りは暗くなりがちだが、白い壁がそれをカバ-

している。しかも家々は石積みでつくられ、道も切り石で畳まれているため埃がたちにくい。

陽の光が当たると、建物は映える。街並みの景観も整然としている。ジョムソン街道随一の

美しい村といわれるのは、そのへんにあるのかもしれない。

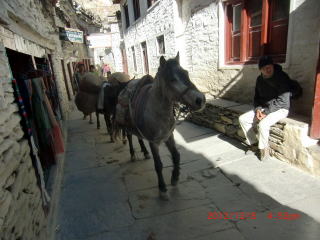

この狭い通りに、背中に荷物をのせた何頭もの馬が通り過ぎて行った。その昔、この道が

チベットとインドを結ぶ交易路であったことを偲ばせてくれる。

マルファ村のメイン通り 2012.12.6 馬が行き交うマルファ村のメイン通り

さらに歩いて行くと、河口慧海がチベットに向かう途中滞在したという邸宅があった。

河口慧海はチベットに仏典を求めるため、1897年(明治30年)6月神戸を出発し、シンガ

ポ-ルからインドのカルカッタを経由してダ-ジリンに到着。ここで約1年間チベット語を

勉強したあと、釈迦が悟りをひらいたとされるブッタガヤを参拝する。その後1899年2月

ネパ-ルのカトマンズに入り、ポカラを経てネパ-ル北部のツァ-ラン(旧ムスタン王国の領域?)

に長期滞在、チベットにぬける道を模索していたらしいが、翌年1900年3月にマルファに入る。

彼が34歳の時だった。

彼がここで滞在した家は、河口慧海記年館として保存されていた。かなり立派な家である。

石材と木材も使われた瀟洒な家のつくりである。結構も付近の家と比べると大きい。当時の

村長の家だったらしい。

河口慧海記年館 2012.12.6

彼の部屋は二階にあり、彼が着た衣類や僧衣、当時使われたと思われる茶器、ヤカン、また

写真も展示されてあった。衣類や僧衣、写真は、あとで寄贈されたものだろう。

河口慧海の写真 2012.12.6

この部屋の隣には仏堂があり、彼はここに置かれていた経文を読んだり、村人に説法し

ながら3ヶ月を過ごしたと思われる。

ここから眺める景色もよい、眼下には山と山の間を流れてくるカリ.ガンダキ川や、耕地が

広がり、遠くにはヒマラヤの白い峰も望める。

仏 堂 2012.12.6 河口慧海が滞在した部屋

彼はここで3ヶ月滞在したあと、1900年6月12日チベットをめざして出発する。そしてチベット

の西北に入り、さらに西へ向かい聖地カイラス山に巡礼、今度は東への長い旅路の果て1901年3月

チベットの首都ラサに到着、セラ寺にチベット僧として入学するのであ。

ジョムソンの街中には、日本のNPOの建物があった。そのドアの上にネパ-ル.ムスタン

地域開発協力会、近藤亨と書かれていた。私が初めて知る名前である。

日本のNPOの事務所 2012.12.7

調べてみると彼は新潟県出身の農学博士。1976年国際協力事業団(JICA)から植樹栽培

専門家としてネパ-ルに派遣され、以来ネパ-ルのために尽力する。JICAを辞めたあとも

ネパ-ル.ムスタン地域開発協力会の理事長としてこの地に留まり、リンゴなどの果樹、

野菜栽培の指導や、小学校、病院などを建設し、地元の人たちのために、90歳を過ぎた

今でも活躍している人だという。とくに1998年10月、標高2750mの、これからハイキングで

行こうとしている「ティニ村」で、世界最高地の稲作に成功したが、この地方は年中風が強い

ため稲作はビニ-ルハウスで行わねばならず、そのためコストがかかりすぎ、広く普及させる

までには至らなかったらしい。しかしこのジョムソン街道の人たちからは神様のように尊敬され

ている人だと聞いた。ネパ-ルや日本からも数々の功労賞、文化賞が授与されている。

それにしてもこの秘境で、40年近くも現地の人たちに尽くしている日本人がいることを知って、

日本人としてなにか誇りを感じるような気がした。

ホテル対岸のティニ村への小道を歩いて行く。棚田が広がり展望もよい。しかしけっこう上り

がキツイ。丘のホテルからはすぐ近くに見えていたこの辺りだが、かなり距離もある。

上に登って行くにしたがい、眼下にカリ.ガンダキ川の流れ、その河岸にジョムソンの集落が

見えてくる。

ティニ村に入ってきた。

この村も家々は石積みでつくられ、壁は白く塗られていた。屋根の上ではタルチョを張る人が

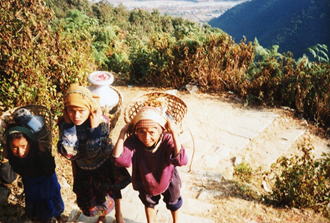

見られ、空地では子供たちが遊び、そばの通りには、背中に薪や荷物を入れた袋をのせた馬

や牛の行き交う光景に出会ったり、またカゴを背負って歩く子供の姿もあった。

横の路地で一心に祈る少女の姿があった。いったい何を祈っているのだろう…その真剣な表情

に見とれる。

屋根の上でタルチョを張る準備をする人 2012.12.7

薪を運ぶ馬 2012.12.7 カゴを背負って歩く子供

遊ぶ子供たち 2012.12.7 一心に祈る少女

さらに上って行き、民家を訪ねる。

畑で薪を整理していたオバさんにガイドのラジブさんが声をかけ、承諾してもらった突然の

訪問である。

ティニ村の民家 2012.12.7 民家の女主人

家は四方壁で囲まれていた。ドアを開けて中に入ると庭がつづき、その奥にいくつかの部屋が

つくられていた。外から見るよりは立派な家である。

ひと通り部屋を覗かせてもらったあと、誰かが彼女に

「ここでの生活はいかがですか?」というような意味の質問をした。この辺鄙な村で不自由を

しいないか、と思ったのかもしれない。

彼女は

「子供はポカラに出て行きましたが、私はここが好きです。子供からポカラに来ないかと誘わ

れることもありましたが、私はここを離れません、ここで生まれ、ここで育ち、何十年も過ご

した故里なのです。私はこのティニ村が好きなのです、この村で暮らしていくことが私の幸せ

なのです。」と笑顔を見せながら話してくれた

私はこの話を、ある感慨をもって聞いていた。随分前に中国の四川省のチベット族の村で、

20歳前の若い娘から同じような話を聞いていたからである。

わずか二日間のジョムソン街道の旅だったが、楽しかった。何か郷愁を感じさせてくれるもの

があった。 この旅は、懐かしい思い出として今も私の胸の中にある。

チトワン国立公園

チトワン国立公園は、中央ネパ-ルの南部に位置するタライ平原の中にある。西にはナラヤニ

川、北にはラプティ川が流れ、南部の一部ではインド国境に接している。

広大な園内は鬱蒼とした木々が生い茂るジャングルで覆われ、絶滅寸前のインドサイ、ベンガル

虎、ワニ、クジャク、シカなどの野生動物や、400種以上もの野鳥も生息しているらしい。

1984年にはユネスコの世界遺産にも登録され、多くの観光客が訪れるようになった。

夕暮れのカヌ-下り 2012.12.8 カヌ-を引き上げてくる船頭

すでに仕事を終えたのか、カヌ-を引き上げてくる何人もの船頭に出会った。しかし夕暮れ

時の川下りは神秘的な雰囲気が漂い、面白かった。

翌12月9日はジャングル.サファリ。象に乗ってチトワン公園のジャングルを探検しながら、

野生動物のウオッチイングをしようとするものである。この森の中にはインドサイ、ベンガル

トラ、イノシシ、クジャク、シカ、ヒョウ、リスなどが棲んでいるとされているが、トラに

出会うことはめったにない。

ただ10年前のネイチャ-ウォ-クでトラの糞は見たことがある。インドサイやクジャク、シカ、

イノシシなどはその都度出会っているし、同じツア-の人が、樹の上にいたヒョウを見たという

ことも聞いている。

午前8時、備え付けられた櫓の台の上から、象の背中に左右二人づつ4人乗る。象の頭には

象使い。

ジャングル.サフリ 2012.12.9

いよいよ出発。この時期いつもそうだが、朝靄が立ちこめあまり視界はきかない。段差の

あるところにくると大きく揺れるが、象の背中の高さで見る景観は快適である。まもなく川を

渡り対岸の森の中に入って行く。森は静まりかえっている。私たちも大声は出さないように

する。動物を驚かさないようにするためだ。

ジャングル.サファリ 2012.12.9

森の中にどんどん入って行く。しかし動物らしきものにはまったく出会わない...と思って

いるとシカが現れた。5~6頭はいる。近寄っても逃げない。平気な顔でこちらを見ている。

人間は襲わないと思っているのか、それとも象の背中にいるから安心しているのか...

森の中に現れたシカ 2012.12.9

象は、ときどき葉のついた枝を長い鼻で巻き、バリバリと折りとって食べている。その強い

力には驚いてしまう。かなり太い枝でも簡単に折ってしまうのだ。

それにしても他の動物が出てこない、眼を凝らしなが辺りを見ているが、ぼんやりと浮かぶ

木々と背丈の高い草ばかり...すこしガッカリしていると、背中合わせに座っているOさんが、

小さな声で「あそこにクジャクがいる!」と教えてくれた。

首を曲げて見ると沙羅双樹らしき枝に、クジャクが止まっているではないか!。うしろ向きに

カメラを向けようとすると、象使いの彼が、気をきかせて象の向きを変えてくれた。

沙羅双樹に止まるクジャク 2012.12.9

さらに森の奥深くに入って行く。しかし目当てのインドサイは現れてこない。以前来た時は

すぐに眼についたのだが、どういうわけだろう、朝はヤブから出て動きまわっているはずなの

に...まあ、これだけ毎日観光客が来ているのだ、サイも嫌がってどこか遠くに移動したのかも

しれない...

そんなことを考えていると、

「アッ!サイだ!」という声がした。象使いの彼が呼び指す方向を見ると、草叢の陰にサイが

身を隠すようにひそんでいたのである。

インドサイ 2012.12.9

私たちが近づくとサイは逃げようとした。しかし象使いの声と合図により、私たちグル-プの

象たちが、逃げようとするサイの前に立ちふさがり、四方から遠巻きに取り囲んでしまった。

4頭の象に囲まれたサイは、逃げ道をふさがれてしまったのである。それでもサイは閉じ込め

られた場所で、前後、左右に動き回り、落ち着かない様子で、逃げ道をさがしていた。

私たちは帰路に向かった。その途中で、先程のサイだろう、親子連れで草叢を歩いて行く姿が

見られた。

タライ平原のタル-族

1998年初めてネパ-ルに来たとき、チトワン国立公園の近くにあるタル-族の家を訪ねた。

タル-族はインドの西、ラジャスタ-ン地方から移住してきた民族といわれ、タライ平原で

農業を営み、 家畜を飼育しながら自給自足に近い生活をしているという。家の骨格は木で

できているが、屋根はワラ葺き、壁は、ワラと粘土を混ぜ合わせて塗られている。カマドも

粘土でつくり、草を利用してカゴ、敷物、笠などをつく り生活用具にしているらしい。

またチトワン公園で象サファリが行われているが、その象使いの多くはタル-属である。

庭先では牛がつながれ、鶏が放たれ、羊が遊び、猫が日なたぼっこをしていた。その風景も

家の風情も、どこか日本の昔の農家を彷彿とさせてくれる。

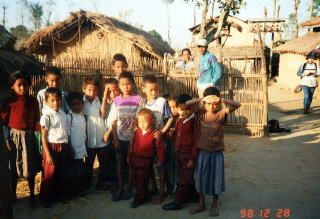

家の周りでは多勢の子供たちが走り回って遊んでいた。彼らは素朴で人なつっこい。カメラを

向けるとワット集まってくれた。

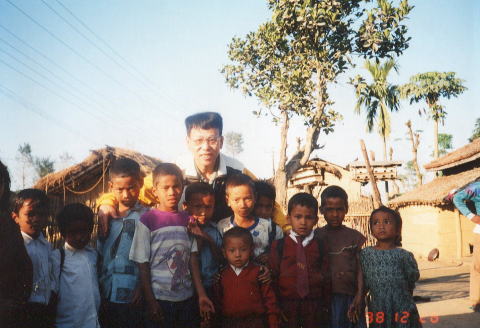

タル-族の子供たちと 1998.12.28

タル-族の子供たち 1998.12.28 タル-族の家

陽が沈んでしまった夕暮れ時、私はチトワン公園内を散策したことがある。まだ森の遠くで

子供たちの遊ぶ声が聞こえていた。この闇のなかで何をしているのだろうかと思いながら、

あるⅠ軒の家の前にくると、夕食をとっている家族の姿があった。家の中は真暗、家の外の

たき火の灯りで、母親と子供たちが食事をしていたのである。なんとも淋しい気がしたが、

この辺りのタル-族の家の普通の光景かもしれない。

カトマンズとその周辺

カトマンズはネパ-ルの首都。ヒマラヤの山々に囲まれた盆地にある。私が15年前に訪ねた

当時は、街の中心部にくると身動きできないほどの人波でごったがえしていたが、それなりに

古都の雰囲気を感じた。ところが、1昨年と昨年来たときは驚いた。街中は車、バイク、人波で

大混雑していたのである。そのうえデモなどがある時は、それこそ大渋滞になる。これは道路が

狭いうえに、整備がほとんどなされていないためもあるだろう。

しかし、ダルバ-ル広場や旧王宮の中に入ると静かで、神秘的な空気が流れているように

感じる。中世の赤レンガの建物とその風情が、タイムスリップしたような気持を与えてくれる

ためかもしれない。

ダルバ-ル広場の寺院 2011.5.20

ダルバ-ルの寺院群をぬけて土産物店が立ち並ぶ通りを歩いていたとき、物売りの子供が

人なつっこい笑顔で話しかけてきた。どこで覚えたか日本語が出来る。

私につきまとってなかなか離れようとしない。かなりシツコイ、しかしあまり邪慳には

したくない。欲しくはなかったが、クルクルと形のかわる金属製の輪を一つ買ってやった。

値段は3ドル。年齢を聞くと12歳、なかなか利発そうな子であった。

こうした物売りの子供を極端に嫌う人もいるが、私は 適当に付き合ってやるようにして

いる。たとえカタコトでも彼らと言葉をかわすことにより、何となく明るい気分になるから

だ。異国にあって無邪気な子供たちに出会うと、つい声をかけたくなってしまう。

もちろん言葉は通じないので、その国のやさしい単語と日本語を混ぜての軽い戯れでは

あるが...

もっとも国によっては、スキをみてバッグをひったくって逃げて行くとんでもない子供も

いるようだが、ネパ-ルではそうした話は聞いたことがない。カトマンズに来るのは4回目。

どこか懐かしい、何となくホットした気分になる。

ダルバ-ル広場でであった物売りの子供

ダルバ-ル広場をぬけて街中に出ると、道は車、バス、バイクでごったがえしていた。

バスはすし詰め状態、その屋根の上にも多勢の人が乗っている。車と車の間をすり抜けて行く

バイクもいた。折からのデモ隊に遭遇、大渋滞を起こしていたのである。

大渋滞になっていたカトマンズの街 2011.5.20

パタンはカトマンズの中心部から南に5kmほどのところにあり、古代に設立されいくつかの

王朝時代を経て栄えてきたとされている。中世にはパタン.マッラ朝の都となり、当時の王宮

をはじめ多くの歴史的な建造物.文化財が残されている。ここに建ち並ぶ寺院はヒンドゥ-教

のものが多いが、仏教寺院もいくつか見られた。赤を基調とした建築群はカトマンズのそれより

も美しい

寺院群の中でひときわ眼をひくのが石造りのクリシュナ寺院。21の塔をもち、恋愛の神

クリシュナが祀られているという。ヒンドゥ-教寺院で、異教徒は内部に入ることはできない

らしい。

パタン.ダルバ-ル広場 クリシュナ寺院 2012.12.4

バクタブルはカトマンズからわずか東へ15kmのところにあるが、この通りを歩いていると、

まるで中世の街に入りこんできたような気分にさせてくれる。カトマンズのような喧騒はない。

赤茶けたレンガの建物に挟まれた狭い路地は、静かでのどかな空気が流れている。私たちは

この路地を歩いてタチュパル 広場に向かった。

バクタプルの通り 2012.12.10

自由時間に路地を通り抜け出たところで、家の縁側で黙々と糸車をひいているオバアちゃん

に出会った。どこか懐かしい光景だった。是非撮りたいと思い、”ナマステ!”と声をかけカメラ

を見せて許しを請うと、快く応じてくれたので、パチリ。

糸車をひくオバアちゃん 2012.12.10

お礼にいくばくかのルピ-を手渡すと、すこし笑みを見せ受け取ってくれた。ところがまた

手を差し出してきたのである。渡した金額に不満だったのかどうか...このオバアちゃん、

なかなかのしたたか者だ。

その日の午後、ブングマテイ村というところで、ラトンマチェラナ-トと呼ばれる寺院に

案内してもらった。

この寺は石造りのヒンドゥ-教寺院のような外観をしていたが、仏教寺であったように記憶

している。チベット仏教はヒンドゥ-教の影響を受けているのかもしれない。

寺の本堂前で白い袈裟をまとって筵に座り、辺りの様子を見ていた僧侶の姿があった。

僧侶はチベット族のように見える。

ラトンマチェラナ-ト寺院の僧侶 2012.12.10

彼に内部を案内してもらったが、他には僧侶はいなかったように思う。それにしても一人で

この寺を護っているとは…。

ここからコカナ村にむかって歩いて行く。辺りは広々とした田園風景が広がる。道の両脇には

古びた赤レンガの民家が建ち並び、軒先に積まれた麦わらで縄を編んだり、糸車をひいている

女性や、家の中でノミを持って何かの工芸品をつくっている男性の姿が見られた。

村のはずれにくると、家の前に置かれた長椅子に座って、ぼんやりと辺りを眺めている老人の

姿があった。かなりの高齢のようだ。彼のそばでしばらく休憩する。

村で出会った老人 2012.12.10 工芸品をつくっている男性

メンバ-の一人が、老人の横に腰かけ話しかける。

「あなたは何歳ですか?」言葉は英語である。しかし通じていないらしく怪訝な顔をしている。

次に手で示しながら「90歳?」と聞くと、今度はわかったのか「ウン」というふうに、少し

首を 縦に振りうなずいている。私はホントかな、もう少し若いのではないかと思い、

「88歳ぐらい?と聞くと」

やはりウンとうなずく…どうやらこちらの言うことがわかっていないようだ。それともトボ

けているのかな?…そこにガイドのラジブさんがやってきて、

”この人は82歳ぐらいですよ、と教えてくれた。

しかしこの老人、ひょうひょうとした味があってなかなか面白かった。

ボダナ-ト寺院は高さ36mの仏塔をもつネパ-ル最大のチベット仏教寺院。その始まりは

仏舎利が収められた5世紀とされているが、現在の伽藍は15世紀に再建されたものだと

いわれている。

チベット仏教の聖地として多くの信者たちが巡礼に訪れるという。半円形のド-ムのような

形をした台座の上に高い仏塔が聳え、塔頂から四方にチベット仏教の旗、タルチョがはためい

ている景観は 圧巻である。

周囲には河口慧海の記念碑も壁面に彫られていた。彼はは1899年2月ここを訪ね、住職の世話

になりながらしばらく滞在したらしい。

私たちが訪れた2011年5月には僧侶や巡礼者たちが訪れ、五体投地する姿も見られた。

ボダナ-ト寺院 2011.5.20

五体投地する巡礼者 2011.5.20 寺院の周りを巡礼する人たち

2012年12月にここに来た時は、一通り仏塔周囲を歩いたあと、寺院前の道路に出て街を眺め

ていた。

まだ昼下がりの時刻でラッシュ時ではなかったが、それでも道路は多くの車やバイクで混雑を

きわめ、歩道に立っていても、人とぶっつかってしまいそうになるほど人通りが多かった。

そうした喧騒の中で何か音が聞こえるのでその方に眼をやると、夫婦らしき盲目の男女が、

路上の端で太鼓とタンバリンを手でたたきながら、音楽らしきものを奏でていたのである。

そのたたき方は実に激しく、一生懸命な気持がこちらに伝わってくる。

路上で太鼓とタンバリンをたたく盲目の夫婦 2012.12.11

通行者が前の容器に札を入れると、女はその瞬間札を手で触り、男にもその種類を確かめ

させていた。そしてまた太鼓とタンバリンを激しく打ち鳴らす。二人は物もらいではない、

立派に働いている。盲目で貧しいながらも一生県命に生きようとしている。そのたくましい

パワ-には圧倒されてしまう。ある種の感動さえ覚えてしまう...。

私はその様子をすこし離れたところから見ていて、いくばくかの札をその容器に入れようか

どうか迷っていた。しかし、結局は何もしなかった...それを今でも悔やんでいる。

― 了― 2022.1.10 記

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/