パキスタン北部の秋

2016年10月8日~10月20日

紅葉に染まるフンザの秋

パキスタンはインドの西側にある。言いかえれば東側にインド、北は中国、西はアフガニスタン、

イランと国境を接し、南はインド洋に面する。最北部から南端のほぼ中央部にチベット高原を源と

するインダス川(3180km)が流れ、アラビア海に注いでいる。

国土面積は79万6千㎢(日本の2倍強)、総人口は約1億9千万人、首都はイスラマバ-ド、

1947年インドから分離独立したイスラム共和国である。

パキスタン北部のギルギット・バルティスタン州にはカラコルム山脈を中心にヒマラヤ山脈、

ヒンズ- クシ山脈が折り重なり、8000m峰14座のうち5座が聳え立つ。第2位のk2(8611m)、

9位のナンガ・パルパット(8126m)、11位のガッシャ-ブルム1峰(8068m)、12位の

ブロ-ドピ-ク(8047m)、13位のガッシャ-ブルム2峰(8035m)などである。さらに

7000m級の山々は60座以上あると言われ、5000級の山々にいたってはそのほとんどが名前すら

つけられていない。無数にあるためか、あるいはそれ位の高さでは山と見なされていないのかも…。

パキスタン(左)と周辺の地図

私はこの地域に1996年8月、2001年9月、2004年6月~7月の3回足を踏み入れている。いずれも

中国のカシュガルからパミ-ル高原を走り、クンジェラブ峠を越えてフンザ、ギルギット、チラス、

スワット渓谷ペシャワ-ル、タキシラなどを観光したあとイスラマバ-ドに辿りつくコ-スだった

が、途中で眺めた雄大な景色に魅せられ、現地の人たちの素朴な笑顔に心和む思いをした。

そうした情景が再びこの地を訪ねてみようという気持にさせてくれた。あのフンザの白き美しい

峰々が、あの子供たちの明るい顔が、車に、あるいは通りすがりに手を振ってくれる人たちのあの

笑顔が、ときおり頭に思い浮かび忘れることができなかったからである。

下にパキスタン北部の略図を入れてみたが文字が小さく非常に見えにくくなっている。これに

ついては日程ごとに辿っていきたいと思う。

赤い線は今回訪れたコ-ス。黄色いマ-カ-は地名、山の名前など、青い線はインダス川。

ナランからラマ、スカルドゥ-、カブル-、フ-シェ谷は私が初めて訪ねるコ-スで、再訪する

きっかけとなったところでもある。

パキスタン北部の略図

10月8日12時発TGー643便で成田を出発、バンコクで乗り換え1時間遅れの23時頃、

パキスタンの首都イスラマバ-ドに到着。入国手続きを終えて深夜の12時20分ホテルに

チェックインする。日本との時差は4時間遅れ。日本の時刻は未明の4時20分ということになる。

ホテルに到着したとき、ツァ-メンバ-の高橋さんの紹介で思わぬ人に出会った。その人は

12年前の2004年ガイドしてくれたラフマット・アリさん。SY旅行社パキスタン支社の日本語

ガイドである。このツァ-の担当ではなかったが、この深夜にわざわざ私たちを出迎えに来て

くれたらしい。長い歳月を経て出会う彼の風貌は多少年輪を感じるものがあったが、私のことを

よく覚えてくれていて懐かしかった。

部屋に入り持参のウイスキ-を飲んで1時30分就寝。3時間ウトウトして4時30分眼ざめる。

しばらくすると暗闇の中からアザ-ンが聞こえてきた。何ともいえない神秘的な響きである。

「ああ俺はいまパキスタンにいる、12年ぶりの異国の地だ、」…そんな思いをもつ。

朝食を終えて玄関に出てみると機関銃をもった3人の警備員がいた。立派な髭を生やした屈強

そうな男たちだ。パキスタンでは過去いくつかのホテル爆破事件が起きているが、そのための

警備員を配しているのだろう。

彼らは辺りに鋭い眼を光らせ、客の出入りにドアの開け閉めもしてくれるが、それ以外の仕事は

なさそう。多少手もちぶたさにも見える。私は彼らの一人に声をかけてみた。

「写真とってもいい?」

「オ-ケ-、オ-ケ-」…3人も並んでくれた。いかにも誇らしげである。

イスラマバ-ドのホテル警備員

撮らせてもらった写真を見せながら

「実は私ホ-ムペ-ジをもっているけど、この写真載せてもいいですか?」...聞いてみると、

「オ-ケ-オ-ケ-...ところで君はどこからきた?」

「日本からです」

「オ-、グッド、グッド」...何ともなごやかな雰囲気で応じてくれた。

バスの屋根では、ドライバ-のバ-ブルさんが私たちのス-ツケ-スの荷造りをしてをいた。

パキスタンの中型バスでは、屋根の上に荷物を載せることになっている。荷物だけではない、

ときに多勢の人間がバスの前後左右にしがみついたり、屋根の上に乗っている光景を見ることも

ある。

ス-ツケ-スの荷造りをするドライバ-

10月9日 イスラマバ-ド~ナランへ

いよいよパキスタン北部の旅のスタ-ト。ツァ-メンバ-は男性5人、女性7人の12名。それに

ガイドのワシ-ムさん、ドライバ-のバ-ブルさん、添乗員の村田さんの総勢15名。

8時ホテル出発。この日はイスラマバ-ドからガガン渓谷の避暑地ナランへ向かう。略図では

赤い線で示したところ。距離は276km。

赤い線がイスラマバ-ド~ナランのコ-ス

イスラマバ-ドの街を走って行く。首都だけあって車は多いが道路は広い。白い瀟洒な建物が

整然と建ち並び、街路樹のヤナギ、ニレ、マメ科の緑が美しい。ときに真紅のブ-ゲンビリアが

眼を惹く。

イスラマバ-ドをぬけて埃っぽい街々を通り過ぎて行く。オ-ト三輪車が目立つようになり、時々

馬車も眼につくようになる。人通りも多いが男性ばかり、女性の姿はほとんど見かけない。

男はズボンの裾が広がったダブダブの服を着ている。くすんだ白色のものが多いが、青や緑色

のものもある。シャルワ-ル・カミズと呼ばれる民族服だそうだ。

やがて農村地帯に入り、ユ-カリの木が民家の周りや道路脇に延々と続くようになる。葉に樟脳に

似た強い香りのある常緑高木で、原産地はオ-ストラリア。イギリス統治時代に植えられたものだと

いう。

パキスタンではカラフルな絵柄で装飾されたトラックが走っている。山間でこうしたトラックに

出会うと、その鮮やかな色彩が荒涼とした風景に浮かび上がり、思わず眼を見張ってしまう。

デザインはどれも同じように見えるがすべて違う。同じものは1台もない。それぞれがドライバ-

自慢の装飾が施してあるのだ。彼らは町から山へ、山から谷へ、ときには危険を冒しながら

断崖絶壁の道を長時間運転 して行く。この装飾はそのための魔除けでもあり、ドライバ-に

とって大きな心の支えにもなっているのだろう。

10時30分頃ハベリアンの街に入り、私たちはトラック塗装工場に立ち寄った。この日は日曜日

だったが敷地内には何台かのトラックが待機しており、塗装中のものも見られた。既存のものを

新しく塗り替えているのかもしれない。

カラフルなパキスタンのトラック 塗装中のトラックの外観

10時50分塗装場を離れる。車はゆるやかに高度を上げはじめ渓谷の中に入って行く。眼下に

小さな川の流れ。辺りにマツの木多くなる。対岸の山の斜面に集落。そのほとんどは石積みの家。

道狭く車の往来多し。海抜は2000m位。再び街中に入り、道脇に雑多な店が軒を連ねる。軍や病院

の学校、軍事施設の多いアボッタバ-ドという街らしい。この街にアルカイダの創設者であり、

2001年の米同時多発テロの首謀者でもあったオサマ・ビンラディンが潜伏していたそうだ。しかし、

2011年5月米海軍特殊部隊により彼は射殺され、そのニュ-スが全世界に報道されている。

彼が潜伏していた邸宅は、イスラム過激派に聖地化されることのないよう取り壊されたという。

車はカラコルムハイウエ-から離れて右に進路をとり、山道を上ってマンセラという街を

一望するところで写真ストップ。時刻は12時過ぎ。ホテルを出てすでに4時間が経過、地図上では

イスラマバ-ド~ナランのほぼ中間点になる。

マンセラの街は山々に囲まれた盆地のようなところにあり、緑の松の木が茂る間に数多くの家々が

広がっている。私たちはこれからさらに高度を上げ、山峡の集落へと向かって行く。この先こうした

広い展望は見られなくなるだろう。

マンセラの街

車は坂道を上っていたが突然止まった。ドライバ-がエンジンをかけようとしたがかからない。

1回、2回さらにもう1回ダメだ…どうやらエンストしたらしい。時刻は12時50分、マンセラの

写真ポイントから40分後のことである。

急遽ガイドのワシ-ムさんがどこかに電話をかけて救援を依頼、その結果マンセラから代替車

が来ることになった。そんなに時間はかからないだろう…私たちは車から降りて辺りをブラブラ

することにした。

私は植物に興味があり、外に出るとそのほうに眼がいく。道を挟んだ丘の上にはダンチクに似た

イネ科の草が無数の穂を青空に突き上げ、そのそばにはイヌビワが、道端には花を終えて羽毛状

の花穂になったボタンヅル、ギシギシ、ホナガイヌビユ、ホソアオゲイトウなどが繁茂していた。

無数の穂を空に向けるダンチクに似た植物

ピ-ピ-という鳴き声が聞こえる。よく見るとイヌビワの木の間を飛びまわる黒褐色の鳥が

いた。ヒヨドリの仲間だと思われる。イヌビワはクワ科イチジク属、果実でもさがしているの

だろう。その鳥が藪から出て電線に止まったところをパチリ。

ヒヨドリの仲間

道脇の細い野道を上って行くと段丘が広がり、その奥の木陰に1軒の家があった。トタンと

板きれを利用してつくられた小屋のような家である。そこには先年の大地震で家を失い、ここに

移ってきた家族が住んでいた。はじめは硬い眼でみていた彼らも、メンバ-の人たちが子供に

お菓子を上げたりしているうちにその表情は和らいだ。さらに高橋さんがポロライドカメラで家族

や子供の写真を撮って差し上げると笑顔さえ見せてくれるようになり、老夫婦などは空地の椅子

で休むようさかんに勧めてくれたりした。

その家を辞して道路脇で休んでいると若い旦那が姿を見せ、薬缶に入れたお茶を何人かに注い

でくれた。私たちへの感謝の気持なのだろうが、私たちこそその心遣いに感謝しなければならない

だろう。

地震で被災、ここに移ってきた家族の家

迎えの車はなかなか来ない。待てど暮らせど姿を見せないのだ。1時間が過ぎた。さらに30分…

まだ来ない。ワシ-ムさんが時々電話しているが彼は英語ガイド、様子が分からない。

しかたなく石垣にもたれたり、辺りを見回したり、車がくる方向に行ったり来たりしていたが、

それらしい車はやってこない。大分ジレてきた。村田さんに

「車はいつ来るのですか?」…と聞くと

「マンセラを出ていると聞いています。もうしばらく待ってください」…という返事。

やむをえない、待つしかないだろう。しかしもう2時間以上待っている、まさか事故にでも…と

思っているとやっと来た。時刻は15時05分。

代替車で再び出発。40分位走り、15時50分ハラコットのレストランでで遅い昼食をとり、

50分後ナランへ向けて走る。途中羊の大群に出会う。次から次にやってくる。遊牧民の羊は

春から秋にかけて放牧され草を求めて移動していく。この辺り一帯はそろそろ冬を迎えるが、

山から下りてきたのだろう。

その後車はひたすら走り続け、日もとっぷり暮れた19時頃ホテルに着く。標高は約2500m。

部屋に入ってみると暖房はない。気温は10度Cを下回り非常に寒い。私は大の寒がり屋、暑さ

には強いが寒さには弱い。

夕食後セ-タ-、ズボン下の上にパジャマ、ジャケットなどありったけの服を着こみ、ふとんに

毛布を2枚重ねた中にもぐりこんで寝る。

10月10日 ナラン~ラマへ

赤い線がナラン~ラマのコ-ス

朝7時30分、イスラマバ-ドから新たにやってきたバスで出発。ドライバ-はガファ-ルさん。

この日はナランから高度を上げながら標高4173mのバブサル峠を越え、そこから一挙に下って

暑いチラスを経由、再び標高2600mのラマに向かう。その標高差は大きく、寒暖の差も激しい

1日になりそうだ。

荒涼とした山岳地帯の中を走って行く。粉をまぶしたような赤い山もあれば険俊な黒褐色の山も

ある。どの山も草木はほとんど見られない。

まもなく小さな川にぶちあたり対岸へ渡ろうとするが、木材の上に土をかぶせた道があるだけ。

私たちがこのままバスに乗っていれば重量で道が落ちてしまうかもしれない。道幅も狭い。

危険なので私たちは車から下りて歩いて渡ることになった。

この日はぬけるような青空が広がり空気も爽やか、ときどき吹いてくる川風が何とも心地よい。

気がつくと、左手に鉄材でつくられた橋が大きく傾き川に落ちていた。おだやかなこの小さな川も、

ときに激しい表情を見せるのだろう。

坂道を上っているとき、私たちをじっと見つめている女性たちがいた。見知らぬ外国人が来て

いる...とでも思っていたのか...この色彩の乏しい風景のなかで、赤い民族服が鮮やかに映えて

見える。

川に落ちた橋

橋を渡ろうとするバス 私たちを見つめる女性たち

再びバスに乗り、30分後検問所でトイレストップ。休憩を終え乾燥した景色を見ながらゆる

やかに上って行く。道路は一応舗装されてはいるが痛んでいる箇所多く、小刻みに揺れる。メモは

とれない。

道端の山の斜面にヤギ10数頭。こんなガレ場で放牧しているとは...と思ってよく見ると、わずかに

草が生えているところがあった。

気がつくと前方に赤い車が走っている。ナンバ-プレ-トはつけられていない。私たちを警護

する警察の車だという。この警護車は次の検問所で交代するが、私たちが行く全てのコ-スでは

ない、一定の区間だけである。

山の斜面にヤギの群れ 前方を行く警察の車

この辺りの標高は3100m。バブサル峠までは17km。車は右に左に九十九折りの道を走って

いたが、やがて赤茶けた山々に囲まれたルルサル湖に着く。湖面は静かに佇み、水の動きは

まったく見られない。乾ききったこんなところに湖があるとは...ふしぎな気がする。正面遠く

には、鋭い三角状の山が青空に聳え立っていた。

ルルサル湖

車はどんどん高度を上げて行く。山々は幾重にも重なり合い、なだらかな稜線を描きながら鞍部

へと落ち込んでいる。大きな展望だ。最近降ったのだろうか、山頂から山腹にかけては薄く新雪

に覆われ、山麓の草原は赤く染まっていた。赤く見えるところは、高山植物の枯れたあとだと

思われる。

鞍部には幾筋かの川が曲がりくねりながら地を這っている。しかし川はわずかに流れているよう

でもあり、白く凍りついているようにも見える。

雪化粧したヒマラヤ山脈の峰々

地を這うように流れるクナ-ル川 赤く染まった山麓

バブサル峠は近い。車は最後の上りを終え、標高4173mのバブサル峠に着く。時刻は

10時12分。

薄く新雪が積もる峠にはテント、小屋、売店などが設置され、かなりの人出が見られた。その

ほとんどはパキスタン人。カメラやアイフォンを持つた若者や家族連れも多く、私たち日本人が

珍しいのか、

「ワン・ピクチャ-、ワン・ピクチャ-」と言いながら一緒に写真を撮りたがる人もいた。なかなか

陽気な人たちである。私は許可を得て家族連れとその幼い娘、そして銃を持った警察官をカメラに

収めた。

新雪が積もったバブサル峠 銃を持った警察官

幼い娘 観光に来ていたパキスタン人の家族

11時過ぎバブサル峠を離れ、車は一挙に高度を下げながら走って行く。1時間半後、山道から

カラコルムハイウエ-出て左に曲がり、チラスのホテルで昼食。時刻は12時00分。チラスは非常

に暑いと聞いていたがそれほどでもなかった。もちろん日差しのなかに出ると暑いが、日影に入る

と涼しい。

12時40分昼食を終え出発、カラコルム・ハイウエ-を北上して行く。左手にインダス川。

1時間余り走ったところでストップ。前方に黄色いショベルカ-が見える。山の壁を削り取って

いるようだ。対岸にも数台のトラックが待たされていた。

山の壁を堀削するショベルカ- 対岸で待っているトラック

待つこと20分、ようやく通れるようになった。30分後タリチに着き写真ストップ。

インダス川の遙か南には雄大な山が雲の上に浮かび、堂々たる貫録で天空に聳え立っていた。

標高8125m、世界第9位の高峰ナンガパルパットだ。登攀が非常に難しく、多勢の遭難者を出し

たことから「人食い山」と恐れられた山だったが1953年7月3日、ドイツ・オ-ストリア隊の

ヘルマン・ブ-ルによって初登頂された。ちなみに世界最高峰のエベレストが初登頂されたのも

1953年である。

ナンガ・パルパット(8125m)

私が初めてナンガパルパットを見たのは1996年の8月、やはりこのタリチ近くの河原から

だった。以来ヒマラヤ山脈の壮大な山々に魅せられ、それが旅の行き先を決める動機にもなって

きた。

8000m峰は世界に14座あるが、そのうち曲がりなりにも眼にしたのは、エベレスト

(1位8848m)、カンチェンジュンガ(3位 8586m)、ロ-ツェ(4位 8516m)、マカル-

(5位 8463m)、チョ・オユ(6位 8201m)、ダウラギリ(7位 8167m)、マナスル

(8位 8163m)、ナンガパルパット(9位 8125m)、アンナプルナ1峰(10位 8091m)、

シシャパンマ(14位 8012m)の10座。K2(2位 8611m)、ガッシャ-ブルム1峰

(11位 8068m)、ブロ-ドピ-ク(12位 8047m)、ガッシャ-ブルム2峰(13位8035m)

はまだ見ていない。

タリチからインダス川を離れてアスト-ル川沿いをひたすら走り、アスト-ルの街でジ-プに

乗り替える。

ラマまでは10kmの道のりだが大小の石がころがる狭い道、車は左右前後に大きく揺れる。

山上に出てみると先導していた車がパンクしていた。その車の修理はドライバ-に任せ、乗って

いた人は他の車に分乗、ほどなく森の中にあるラマのホテルに着く。時刻は17時45分。

ラマの標高は2600m。この日もかなり冷え込んでいたが体が慣れてきたのか、昨晩のような

寒さは感じなかった。夕食時にもらった湯を、持参したウイスキ-に入れて飲む。私にとっては

至福のひとときである。その後、村田さんが持ってきてくれた小さな湯たんぽを抱いて寝る。

10月11日 ラマ~スカルドゥ

赤い線がラマ~スカルドゥのコ-ス

早朝ホテルの庭に出てみたところ、朝日に輝く雪山が眼に飛び込んできた。あっと息をのむよう

な美しさだ。チョングラピ-ク(6830m)と呼ばれるナンガパルパット山塊群の一角にある峰

らしい。辺りの空気は澄み渡り、紺碧の空、茜色と純白の山肌、黒い影となった樹木が鮮やかな

コントラストを描いていた。

ラマのホテルから見たチョングラピ-ク 標高 6830m

ホテルの建物はコテ-ジ風につくられ、アスト-ル渓谷の山々に囲まれた松林の中にあった。

適度に空間が見られ、なかなか気持のよいところだ。夏は避暑地として使われるのだろうが、

この日の宿泊者は私たちのグル-プだけ。玄関前には5台のジ-プが私たちを待っていた。

コテ-ジ風につくられたホテルの建物 ホテル玄関前で待つジ-プ

7時30分私たちはジ-プ5台に分乗、ホテル出発。松林をぬけてほどなく、雪に覆われた

チョングラピ-クが姿を現してきた。ほぼ全景が見えている。青空に白い稜線がくっきりと浮かび

上がり、手前の松の緑に映えて美しい。この山の向うにナンガパルパットの本体があるのだろう。

チョングラピ-ク 標高 6830m

車は集落の中に入って行く。道幅は狭くやっとジ-プが通れるぐらい。辺りには大小の石や

岩の破片が散乱、車は左右前後に大きく揺れ、上下に大きく跳びはねる。腰が高く宙に浮き上が

り、頭をジ-プの天井にぶっつけたこともあった。大変な悪路だ。メモをとるどころか、カメラを

向けることも容易ではない。こうしたガタガタ道は、3時間半後のデオサイ高原入り口まで続いた。

車は深い渓谷の中を走っている。上を見上げると、山腹につくられた道が谷に向かって白い帯

のように長く伸びていた。今まで車が走ってきた道である。やがて眼下に川が見えてくる。

アスト-ル川だ。川は渓谷を曲がりくねり、ときに急峻になって滝のように流れ落ちているところ

もある。山肌は相変わらず粉を吹きつけたように乾燥しているが、そうしたところでもマツや

ポプラは生えている。地下深くに根を下ろし水を得ているのだろう。

曲がりくねりながら渓谷を流れるアスト-ル川 急峻な渓谷を流れ落ちる川

その後やや平坦な道に出たとき、ヤギと羊の大群に出会うがそのまま通過。やがて視界大きく

広がりはじめ、清冽な川が流れる河畔で休憩。時刻は10時25分。

河畔では、農家の家族たちが掘り起こしたジャガイモを大きな袋に詰め込んでいた。

ジャガイモはナス科の植物で、原産地は南アメリカの高地。硬い痩せた土地でも育つのだろう。

ジャガイモを収穫する農家の家族

休憩を終えて車は南下しながら走り続け、デオサイ高原の入口付近で検問チェック。そこから

デオサイ高原に向けて上りはじめる。初めのうちはアスファルトの快適な道だったが、途中で切れ、

再び砂利道に変わる。

11時半過ぎ、車の後方にナンガパルパットが見えはじめてきた。昨日は雲の上に浮かんで

いたが、この日は澄みきった青空にその大きな姿を見せてくれた。すばらしい眺めだ。ヒマラヤ

山脈の西端に聳え立つ巨大な山である。

ナンガパルパット(8125m)の東面

すでにこの辺りはデオサイ高原の一角である。この高原の面積は3000㎢。平均標高は

4100m。夏には高山植物が咲き誇り、稀少な保護動物であるヒマラヤ・ヒグマも棲んでいる

ところだという。辺りには、ガレ場のなかに紅葉した植物が大きな群落をつくっていた。タデ科、

イブキトラノオ属の一種かと思われる。

デオサイ高原の風景

紅葉したイブキトラノオ属の一種

この先20分ほど走ったところには草原が広がり、その鞍部にはショ-サル湖と呼ばれる天空の

湖があった。湖面はあくまで青く澄み渡り、その向うにはナンガパルパットの白銀の姿が見える。

青い湖と赤い丘陵、ヒマラヤの空に輝くナンガパルパットの色彩が眼に沁みるほどに美しい。

ショ-サル湖の向うに聳えるナンガパルパット

青い水をたたえた静かなショ-サル湖 湖畔で待機するジ-プ

私たちはこの湖畔で昼食をとった。弁当のメニュ-はナン、ゆで卵、鳥肉、りんご、菓子、

ジュ-ス、それに村田さんがつくってくれたおにぎり。

湖畔にいたのは私たちグル-プの他に、2台のジ-プに乗ってきたパキスタンの若者数人

だけ。夏場はたくさんの人たちで賑わうところなのだろうがすでに冬を迎える季節、しばらく

するとこの道は通れなくなると思われる。

13時過ぎショ-サル湖を離れて高原から渓谷の道をひたすら走り続け、夕刻スカルドゥの

ホテルに着く。スカルドうの標高は約2500m。

10月12日 スカルドゥ~夕刻カブル-へ

赤い線がスカルドゥ~カブル-のコ-ス

この日はイスラム教シ-ハ派の祭のパレ-ドのため街中の道路が封鎖されることになり、

早朝から車での移動はできなくなっていた。その影響で私たちはパレ-ドが終わる夕刻まで

ホテルで待機することになったが、午前中はホテル従業員の案内で河畔を散策した。

ホテルそばの細い道を下って行くと浅い川が現れ、木橋を渡ってくる村人が見えてくる。

木橋は枕木の上に板ギレを載せた簡素なもの。ひとたび洪水になればたちまち落ちてしまう

だろう。私たちもその橋対岸に渡る。

木橋を渡る村人 木橋を渡る私たちのメンバ-

対岸は無数の石がころがる河原が広がり、黄色く色づきはじめたポプラやヤナギが梢を

まっすぐ秋空につき上げていた。河畔にはのどかな小道が通り、山羊や羊が遊んでいる。

水の流れは清冽、ときに河床を埋める小石が明るい陽光にキラリと光る。頬をかすめる空気も

爽やか、秋の風情を感じる気持のよい散歩道だ。

スカルドゥ河畔の風景

先ほどからスピ-カ-を通して大きな声が河畔に響き渡っている。シ-ア派の人々から崇拝

される第3代イマ-ム・フサインを偲ぶ詩の朗読だという。その声はむせび泣くような嗚咽から

次第に大きくなり、感極まって嘆き悲しむ号泣に変わっていった。これは演技ではない、まさに

真にせまっている、本当に泣いていたのだそうだ。

川の中に背を向けて立っている半裸の少年がいた。礼拝をしているらしい。彼の向いている

方角には岩山が見えるが、その遙か西の彼方には少年が夢見るイスラムの聖地メッカがある

のだろう。

川の中に立ち礼拝する少年

やがて木陰の向うに橋が見えてきた。ちょっとスケッチでもしたくなるような趣のある風景だ。

私たちはこの橋の左手から車道に上がりホテルに戻った。

1時間余りの軽い散策だったが、旅の途中でこうしたのんびりした時間を過ごすのもいい。旅の

楽しい思い出のひとつに残ることだろう。

橋が架かる渓流の風景

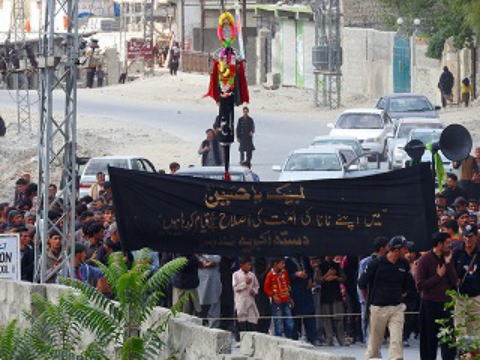

この10月12日はシ-ア派ムハッラムの祭の日に当り、私たちの興味はその行進を見ることに

あった。ホテルから外に出ることはできなかったが、そのパレ-ドがホテル前を通るというので

ある。しかし何時ごろやってくるかは誰も分からない。朝10時頃には来る、いや午後になるとか、

憶測で勝手なことを言う者もいたらしいが、はっきりしたことは現地の人でも分からなかったのだ。

ところが午後2時過ぎ、ついにやってきた。遠くから太鼓の音が聞こえはじめ、行進してくる

群集が見えてきた。群集は次第に近づきホテル前に近づいてくる。

車には棺らしきものが載せられ、その上のフサインを象徴すると思われる赤い人形を取り囲んだ

多勢の人たちが、横断幕を掲げながらゆっくりと眼の前を通り過ぎて行った。

男たちは右手と左手を交互に使って胸を叩き、ときに手を高く振り上げながら行進しでいたが、

その様子は想像していたものとは違い、実に静かで整然としていた。この宗教行事はもっと激しく

熱狂的なものだと聞いていたからである。しかし、この山岳地帯にひっそりと暮らす彼らの穏やか

な人柄がそうさせたのだろう。

ムハッラムの祭で行進する人たち

ムハッラムの祭で行進する人たち

ムハッラム祭とは680年イラクのカルバラ-の戦いで、ウマイヤ朝の軍隊に包囲され殉教した

シ-ア派第3代のイマ-ム・フサインを偲んで哀悼を捧げる祭礼のこと。ムハッラムは、

イスラム暦(太陰暦)における1番目の月の名称。イランではこの宗教行事をア-シュラ-と呼ぶ。

(日本百科全書より)

17時15分、ようやく道路の封鎖が解除されてホテル出発。暗い夜道を3時間余り走り、

20時30分カプル-のホテルに着く。

10月13日 カプル-からフーシェ村往復

赤い線がカプル-からフ-シェ村のコ-ス

朝6時30分屋上に出てみると、ちょうど山の上から朝日が上りはじめていた。山々の稜線は

黒いシルエットとなって浮き上がり、空はまるで嵐のあとのような黒い雲に覆われていたが、その

すき間からは明るい光が覗いている。今日も天気はよさそうだ。

黒い山の稜線から朝日が上りはじめた瞬間

西の方に眼をやると、三角状の険俊な峰に朝日があたり光り輝いていたが、北から東の山々は

薄明りのなかでやや不機嫌な表情に見える。この山々も、光が射しはじめる夕方には明るい表情

を見せてくれることだろう。

朝日に光り輝く険俊な峰

北から東にかけての山々

ホテルは岩山を背にした高台にあった。名前はカプル-フォ-ト、19世紀の古城を改築して

ホテルにしたものだという。建物は石づくりだが随所に木材も使われてあり、趣を感じる。

シ-ア派系イスマイル派のアガ・ハ-ン財団によって建てられたホテルだそうだ。

カプル-フオ-ト 屋上にあるレストラン

この日はカプル-からフ-シェ谷をジ-プで往復するドライブ。

9時ホテルを出発して北へ進みフ-シェ谷に入って行くと広い河原が現れてきた。左手に流れる

のはショク川、いくつもの砂州を抱え込みその間をぬうように曲がりくねった浅い流れが見える。

この川はチベットを源流とし、インダス川と並行して流れる川である。

前方にはどっしりとした山々が連なり、無数に並んだのこぎりの歯のような鋭い尖峰が天を窺っ

ている。地図を眺めてみると、右へ行けばインド国境、北へ進めばガッシャ-ブルム1峰、2峰、

ブロ-ドピ-ク、k2などが聳え立つ中国国境に辿りつく。この辺り、カラコルム山脈とヒマラヤ

山脈の接する地域と言っていいだろう。

ショク川が流れるフ-シェ谷

道は相変わらずガタガタ揺れるが大分慣れてきた。ただ後部座席は視界悪く、なかなかカメラ

を向けることができない。ひたすら車窓に流れていく風景を眼で見つめていくことにした。

やがて大きなつり橋を渡り、右にショク川を見るようになる。河岸はポプラの群落が延々と続く。

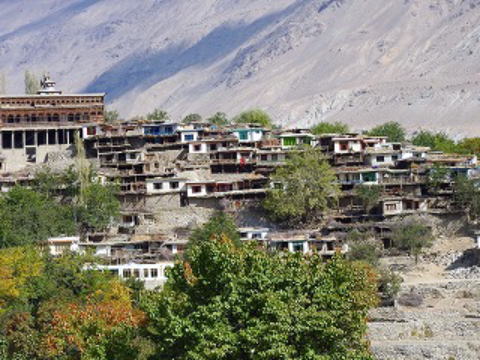

10時過ぎマチュル-村が見えてきた。写真ストップ。

この村はインド北部のラダック地方からさほど遠くないところにあり、昔からさかんに交流が

行われていたが、今はカシミ-ル紛争で閉ざされているという。

家々は渓谷の丘陵に整然と建ち並んでいた。建物はカシミ-ル式のバルティスタンスタイル。

やはり石造りだが、窓枠などには一部木材が使われているように見える。600世帯が住んでいる

といわれるが、この奥深い渓谷にこれだけの集落があるとは...。

晴れていればこの村からK1(マッシャ-ブルム、7821m)が見えるということだったが、

ちょうどその方角だけ厚い雲がかかり、K1の姿を望むことはできなかった、残念。

マチュル-村の家々

写真撮影を終え再びジ-プに乗りこみ走りはじめたとき、スコップをもって道路整備をして

いた村の人たちが、私たちに笑顔を見せながら手を振ってくれた。なんとも心和む気持になる。

私たちに笑顔を見せるマチュル-の村人

集落には細い道が通り、ときどき前方からやってくる村人に出会う。眼が合うとニコッと笑顔

を見せる。男たちが多いが、遊んでいる子供たちや、妹をおんぶして歩いている6~7歳の娘も

眼につく。のどかな光景だ、どこか懐かしい。そして、思わずハットするような若い美人を見かけ

ることもある。女性たちの服はカラフルだ。この灰色の渓谷によく映えている。

集落をぬけると視界広がり、フ-シェ谷の川は河原の中を這うような流れになる。しかしさらに

奥深く進んで行くと川幅狭くなり、激流に変わっていく。

12時カラコルム最奥の集落フ-シェ村に着き、レストハウスで弁当を開く。今は休業中だが

夏場は多勢のトレッカ-で賑わうところらしい。

フ-シェ村は険俊な高峰に取り囲まれた山間にあった。まさに天の涯のようなところだ。

冬の寒さは想像を絶する。村人たちはこの厳しい環境で畑を耕して野菜をつくり、自給自足に

近い生活を営んでいるのだろう。家はやはり石造り、中も暗い。貧しそうに見えるが彼らの表情は

おだやかだ。ここが一番いいと思っているにちがいない。水もあれば空気もいい。わずかだが

ポプラやヤナギの緑もある。何よりもすばらしい山間の景色がある。この地は彼らが生まれ育った

故里なのである...。

フ-シェ村の風景

ここから先トレッキングで北上し、サイチョウのキャンプ地からゴンドゴロ・ラ(峠)まで

行くと、K2はじめカラコルムの高峰が見えるというが、氷河や氷壁が立ちはだかる険しい

コ-スで、とても私たちが行けるところではないらしい。

村の入り口に歩いて行くと、丸太ん棒に腰かけて遊んでいた少年たちが一斉にこちらを見て

「ハロ-、ハロ-」...と話しかけてきた。眼はいきいきと輝いている。

「チャイニ-ズ?」...と聞くから

「ジャパニ-ズ」...と答えると、うなずいた。彼らにすれば日本人も中国人も同じ顔に見える

らしい。そしてさかんに自分の顔を指差している。写真を撮ってくれと言ってるようだ。撮った

写真を見せると

「オウッ、ベリ-ナイス!」...写真が珍しいわけでもないだろうに、おどけてみせてくれた。

なかなか人なつっこい少年たちだ。

村の入り口で遊んでいた少年たち

12時50分、昼食を終えて帰途に向かう。車はフ-シェ谷を2時間半近く走り、15時過ぎカプル-

のホテルに着く。

10月14日 カプル-~ギルギット

赤い線がカブル-ギルギットのコ-ス

この日はカプ-ルからタヌモサ砂丘に立ち寄り、スカルドゥを経てギルギットに向かう。

非常に長い行程になる。7時ホテル出発。

右手にショク川を見ながらカプ-ル渓谷を走りはじめてまもなく、大きな河原が広がるところ

に出た。河原といっても白い砂州を抱えた川である。川の流れも大きいが、白い砂州も大きい。

それにしても砂州のこの白さはどこからきているのか...乾燥した山肌が強い風に削られ、白い砂と

なって舞い落ち川床に沈みこんで積み重なり運ばれ、流れが緩やかになったところで浮き上がった

のかも...。前方には朝日に照らされた黒褐色の山々が連なり、その麓にはヤナギやポプラで埋まる

緑の河岸が見える。

大きな砂州を抱えたショク川

やがて長いカラフルな吊り橋が見えてきた。カプル-渓谷はここで終わり、この吊り橋を渡ると

インダス川沿いに走って行くことになる。チベット高原を源流とし3180kmの長さをもつ

インダス川も、この辺りはまだ上流部にあたり水は青く澄み、川石を洗いながら山裾と赤い大地の

間を曲がり流れている。

カプル-渓谷に架かる吊り橋 インダス川

インダス川から右に折れてしばらく行くと砂をかぶった大地が現れ、紅葉した草木が生える

岩山が見えてくる。遠くに雪山も望めるが光線が強く乾燥しきっているためか、辺りはぼんやりと

霞んでいる。

タヌモサ砂丘に近い乾燥した大地

ほどなく左手前方に白い砂丘が見えてきた。寒冷地沙漠だ。といっても本来の沙漠ではない、

周囲の山の砂が風に吹き飛ばされて行き場を失い、ここに降り積もったものだという。不思議な

現象だ。

私たちは車から下りて、砂丘の稜線に沿って歩きはじめる。

沙漠の砂はパウダ-のように細かいが、ここの砂は海岸のそれのように比較的粗い。汚れにくく、

足もそれほど深く埋まらない。とはいっても上りはやはりシンドイ。しかしみな元気だ。大半の

人が砂丘の頂まで上って行った。

砂丘の稜線を歩く私たちのメンバ-

砂丘の稜線を歩くメンバ- 砂丘でくつろぐメンバ-の人たち

私は砂丘の頂でしばらく辺りを眺めていたが、日差しがきついため早々と降りて行った。

麓では炎天下のなかで鉛筆を走らせ、砂丘の風景をスケッチしているA・Sさんがいた。その

うしろ姿には何か真剣なものを感じる。

彼は80歳を越える大先輩、かっては日本画家の平山郁夫さんを師匠とし、仕えたこともあると

いうから仏教美術の画家かもしれない。

砂丘の風景をスケッチするA・Sさん

この砂丘は映画「草原の椅子」の舞台になったところだそうだ。

原作によれば、カメラメ-カ-に勤める50代の男性とその友人、男性がひそかに慕う女性、

そして心に傷をもつ幼い少年ら4人が、自分が座る心の椅子を求めてタクラマカン沙漠から

フンザを目指して旅するスト-リ。私は小説は読んでいるが、映画は見ていない。

映画では中国側の撮影が難しかったため、この砂丘をタクラマカン沙漠に見立て、ロケ-ション

に選んだのだという。「タヌモサ砂丘」という名前も映画スタッフがつけたものらしい。

原作は宮本輝。1997年12月から1年間毎日新聞に連載、1999年に上下2巻に書籍化されている。

映画がつくられたのは2013年。監督は成島出。主なキャストは佐藤浩市、西村雅彦、吉瀬美智子

など。

タヌモサ砂丘を離れてインダス川沿いを走り、11時過ぎスカルドゥのホテルに到着して早めの

昼食。ここからギルギットまでは210km、まだ7時間位かかるらしい。

11時50分昼食を終え、ホテル従業員に見送られながら出発。

スカルドゥの街を出ると、白い砂州に埋められたインダス川が現れる。流れは浅く幾筋にも

分かれ、砂州の間を這うように蛇行しながら視界から消えている。その後吊り橋を渡り深い渓谷の

なかに入って行く。

広大な砂州が広がるインダス河 インダス川に架かるつり橋

渓谷に入ると急に川幅狭くなり、流れも激しくなる。幾筋にも分かれていた流れがこの渓谷で

合流して水量を増し、白いしぶきを飛ばしながら走り下っている。狭い渓谷をぬけると視界広がり、

遠くに雪を頂いたカラコルムの山々が見えてくる。眼下には緑の木々が広がり、岩山の斜面や段丘

を埋めていた。

カラコルムの山々と渓谷に広がる緑の木々

狭い渓谷に流れるインダス川 遠く雪を戴くカラコルムの峰々

また吊り橋が現れ対岸に渡って行く。地図には1本の道がまっすぐ記されているが、実際には

山から山を、村から村を結ぶいくつかの橋を渡りながら進む曲がりくねった道になっている。

峡谷があり、川がそこを貫いているかぎり、道はそれに従うしかないのだ。

やがて集落が見えてきた。その前には短冊形に切られた段々畑があり、周りにはポプラやアンズ

の木も植えられてある。

渓谷に現れてきた集落

上を見上げると断崖にも家が建っていた。あんなところにも人が住んでいる...そんな感慨をもつ。

断崖に建てられた家々

集落の道でヤギの群れに出会う。家路に向かうのだろう、飼い主がうしろのヤギを追いたてて

いる。白、黒、茶色、カラフルなヤギたちだ。

集落の道で出会ったヤギの群れ

車は断崖に挟まれた峡谷の中を走って行く。インダス川はその峡谷の山裾を洗いながら岩石の

間を流れているが、日影になっているためか川面は灰色に見える。

3時、この峡谷で最も深いところを通過する。車は谷底に近いところを走っているため上を

見上げることは出来ないが、おそらくいちばん高い山々がこの上にそそり立っているのだろう。

ふと気がつくと、峡谷にロ-プが張られ、それにつけられた吊り台に乗って渡ってくる人影が

見える。若者のようだ。真下には激流がたぎっている。しかし若者はゆっくりロ-プを手繰りよせ

ながらこちらの川岸に着いた。インダス川では以前にもこうした光景を見たことがあるが、何かを

運ぶためのロ-プなのだろう。彼らにとっては生活のためかもしれない。しかし驚くばかりだ。

ロ-プで渓谷を渡ってくる若者(下のロ-プの左よりに人影)

太陽が西に傾きはじめ、山肌は光と影に染められていく。赤と黒とのコントラストが美しい。

夕暮れ時によく眼にする山間の景色である。

やがて右手に大きな雪山が見えてきた。標高7397mのハラモシュと呼ばれるカラコルムの

山だ。山頂は雲に隠れて見えないが、その稜線にはやわらかい夕陽が当っていた。1958年8月

オ-ストリア登山隊によって初登頂された山だという。

光と影に染められた山々 ハラモシュ 標高7397m

17時半、辺りはうす暗くなってきた。そうした中でもインダス川は、轟音を響かせながら白い

流れを見せていた。

その後車は走りづめに走りカラコルムハイエウイに出て、19時前ようやくギルギットの入口まで

やってきた。しかし車は突然止められた。中国からVIPの団体がギルギット市内を移動中のため、

大型車はしばらく待てというのである。どのくらい待てばよいのか、誰もわからない。当局から

強い命令が出ていたらしい。

パキスタンは古くから中国と友好関係にある。カラコルムハイウエ-をつくるときに大きく支援

したのも中国、軍事的にも両国は協力関係にあるという。たしかにパキスタンにとって最も親しい

友好国ではあるが、これほどまでに中国に礼を尽くしているとは...。

結局40分足止めされ、ギルギットのセレナ・ホテルに着いたのは20時前だったか...。

10月15日 ギルギット~上部フンザのパス-

赤い線がギルギット~上部フンザのパス-のコ-ス

ギルギットの標高は1500m、秋の空気は清々しい。

セレナ・ホテルはギルギットの郊外にある高級ホテルで、館内は随所に幾何学模様のデザインと

木目を生かしたインテリアが施され、レストランも3面ガラス張りとなっている。従業員のマナ-

も洗練された気持のよいホテルだ。

朝6時30分目覚めると、部屋の窓から朝日に照らされたラカポジが見える。標高は7788m、

ギルギットとフンザの間に聳えるカラコルム山脈の名峰である。これから先フンザに向かう途中、

この名峰は様々な表情を見せてくれる。

ラカポジの右手遠くには鋭い尖峰を突きあげたハラモシュが見える。こちらのほうは山頂付近に

仄かな光があたっているものの、その姿はぼんやりとしている。昨日はほぼ正面から南壁を見て

いるが、この姿は西壁になるのだろう。

ラカポジ 7788m ハラモシュ 7397m

9時ギルギットのホテルを出発してほどなく、ラカポジは明るい青空に形を変えた白い姿を見せ

てくれた。ラカポジはこの地方の伝説上の人物にちなみ「ラカの物見台」とか「雲の首飾り」とか

呼ばれているそうだが、私は随分前に聞いたことのある「白いドレス」という呼びかたが好きだ。

まさに純白の衣をまとったようなその姿は神々しいほどに美しい。

2001年9月17日、米同時多発テロ事件(2001・9・1)のあおりを受けて旅を中断、帰国する

ため早朝フンザを発ちギルギット空港に向かったが、その途中で見たラカポジはとくにすばらし

かった。

ハラモシュに当る光はまだ弱く、うす暗い東の空に聳え立ち、山頂から稜線にかけて白い雲を

載せていた。

朝日に輝くラカポジ 7788m 2001.9.17

青空に照り映えるラカポジ うす暗い空に聳えるハラモシュ

ギルギットを出発して40数分後、黄色い塔が見えてきた。このカラコル・ムハイウエ-の

工事で亡くなった人の慰霊碑である。この道路は1959年に着工され1986年に完成しているが、

約900人の作業員が命を落としたと言われる。

カラコルム・ハイウエ-は、中国のカシュガルからパミ-ル高原を走り、最高所のクンジェラブ

峠を越えてカラコルムの山岳地帯を貫き、さらにギルギット、チラス、ペシャムなどを経ながら

イスラマバ-ド近くまで縦断する約1300kmのアドベンチャ-ロ-ド。世界有数の高所を走る

道路であり、古代のシルクロ-ドでもある。

道路工事で亡くなった人の慰霊碑 慰霊碑の下を流れるフンザ川

慰霊碑から下に流れるのはフンザ川。視界大きく、大小の石が一面に広がる河原には緑の

木々が茂り、谷間の奥深くに溯って行くフンザ川の向うにカラコルムの白い峰々が見えてくる。

やがてガソリンスタンドに立ち寄りしばらく休憩。すると、地元の人たちが近寄ってきて握手

を求め陽気に話しかけてきた。どうやら一緒に写真を撮りたいらしい。日本人が珍しいのかも。

メンバ-の何人かが彼らと一緒にカメラに収まる。

ブラブラしていると、道路の向うにピンク色の花をいっぱいつけた樹木が眼についた。

タマリスクだ。中国原産の落葉小高木で、ユ-ラシアとアフリカの乾燥地帯に分布する。

花期は春と秋の2回。日本ではギョリュウ(御柳)と呼ばれ、公園などに植えられている。

私はタクラマカン沙漠や中央アジア、モロッコでも見かけているが山岳地帯では初めて、珍しい。

やはりこの辺り乾燥しているためかもしれない。

パキスタンの人と私たちのメンバ- タマリスク(ギョリュウ)

ここから少し進んだところで、対岸の山の壁に黒い線が見えてきた。シルクロ-ドの旧道だ。

いや、カラコルムのシルクロ-ドそのものである。

道は1本の太い線のように横に走って突き当り、そこで斜めに下り落ちて再び上の線と並行に

走るZ型を描いている。かなり難所だったところだと思われる。

往古から幾多の求法僧や旅人が行き交い、玄奘三蔵もインドからの帰路ここを通り、何世紀か

に亘ってラクダのキャラバンが絹や貴金属を運んだ道なのだろう。

シルクロ-ドの旧道

10数年前のカラコルムハイウエ-は、崖崩れなどであちこちに穴があき痛みが激しかったが

修復されたのだろう、道は非常によくなっている。快適だ。

11時ラカポジのビュ-ポイントに着く。ここで眺めるラカポジは雲がかかっていることが

多かったが、この日は全景を見せてくれた。ただ逆光で全体にはっきりしない。露出を絞って

カメラを向ける。

間近に見るラカポジは大きい、圧倒されるような迫力がある。山腹から山麓にかけて見えるのは

氷河、その雪融け水が渓流となって眼の前を奔り下っていた。この流れもインダス河の支流の一つ

になる。

ラカポジ・ビュポイント-から見たラカポジ 7788m

このビュ-ポイントにはレストランや売店もある。私たちは屋外に置かれたテ-ブルでラカポジ

を眺めながら昼食をとった。そばには渓流が奔りほどよい風が吹いてくる。なかなか気持のよい

ところだ。

売店には山の地図、絵はがき、装身具、花瓶のようなものが置かれ、電卓を持った店の人が客と

話しあっていた。

屋外のテ-ブルで昼食をとるメンバ- 客と話しあう店の人

昼食を終えてブラブラしていると、若者たちが陽気に話しかけてきた。一緒に写真を撮りたい

と言ってるらしい。近寄るとかれらの一人が私の肩を抱き、持っていたスマホを眼の前に掲げて

パチリ。

彼らは外国人と一緒に撮る写真を記念にしたいのかも。私も若者たちをカメラに収める。

ラカポジ・ビュ-ポイントで出会ったパキスタンの若者たち

そろそろフンザに近づいてきた。それまで赤い山肌を見せていた岩山は黒褐色に変わり、

その上に遠く雪を戴いた白い山が連なっている。じっと車窓に眼をこらしていると、突然山蔭から

全身雪に覆われた円錐形の山が現れた。標高7257mのディランだ!。黒い岩肌はまったく見られ

ない、山容はやさしく稜線も柔らかい線を描いている。実に美しい。

このディランについては、1965年京都府山岳連盟が遠征したときに医師として参加した、北杜夫

の小説「白きたおやかな峰」がある。

ディラン 標高 7257m

さらに左前方には陵角鋭い岩山が見えてきた。左がウルタル1峰(7329m)、右がウルタル

2峰(7388m)。しかし見えるのは山腹の一部だけ、山頂はわずかに頭を出しているだけだった、

残念。

私はフンザに3回来ているが、この山はいつも雲に隠れていてその全景を見たことはない。

1991年10月、長谷川恒男が星野清隆と共に雪崩に巻き込まれ遭難したのはウルタル2峰である。

左ウルタル1峰(7329m) 右ウルタル2峰(7388m)

右前方には幾重にも重なる白い峰々が連なっている。あの山の名前は?...と思っていると、

「左がトリポ-ル(7728m)、真中がモミヒルサ-ル(7343m)、右がルプカルサ-ル

(7200m)という村田さんのアナウンスがあった。なるほど、この辺りの山々のほとんどは

7000m以上あるのだ...と思わざるをえない。

左トリポ-ル 真中モミヒルサ-ル 右ルプガルサ-ル

12時45分フンザのア-リアバ-ドを通過する。左手に槍を突き上げたようなレディ-

フィンガ-(5985m)、その右には巨大な丸い石のようなフンザピ-ク(6270m)が聳える。

久しぶりに出会う景観だ。いずれもカラコルムではさほど高くない山だが、その形と名前に特徴

がある。他の山は忘れても、この2つの山の名前だけは忘れないだろう。

この山の右の方に眼をやると、ウルタル2峰にかかる雲が動き出して山頂が見えはじめ、少し

進んだところではチョコタン、ギルギンディ-ルという雪山も姿を現してきた。面白い名前だが

標高はよく分からない。

左レディ-フィンガ-(5985m) 右フンザピ-ク(6270m)

ウルタル2峰(7388m) 左チョコタン 右ギルギンディ-ル

壮大な山は次から次に現れてくる。ヒマラヤを世界の屋根の中心とするならば、カラコルムは

ヒンズ-クシ、パミ-ルと共にその西端を担う山塊群といっていいだろう。

断崖の岸壁には、紅葉したポプラ、ヤナギ、アンズなどの落葉樹が明るい日差しを浴びていた。

パキスタン北部フンザの心地よい秋の風景である。

紅葉したポプラやアンズ

後ろをふり返るとトリポ-ル、モミヒルサ-ル、ルプガルサ-ルそしてレディフィンガ-、フンザ

ピ-クがフンザの上空にくっくりと浮かび上がっていた。30分前とはすこし形が変わって見える。

トリポ-ル、モミヒルサ-ル、ルプガルサ-ル レディフィンガ-、フンザピ-ク

やがて私たちはトンネルの中に入って行く。途中何箇所か切れて湖のビュ-ポイントが設け

られているところもあるが、全長約8km。

このトンネルは、2010年1月4日上部フンザのゴジャ-ル地区で大規模な地滑りが発生したため

フンザ川が堰きとめられて巨大な湖ができ、ここを通っていた旧カラコルムハイウエ-は水没

したが、何年か前から中国の支援で新たなル-トに工事が始められ、2015年9月に完成したもの。

このトンネルは湖の東側につくられた。ある情報によると完成するまでの工事期間は3年、驚く

べき早さだ。

トンネルに入って3分後、一旦トンネルが切れたところで湖のビュ-ポイントに出る。この湖の

長さは約16km、ボ-トで渡るのに以前は1時間かかったらしいが、今は30分位だという。

湖といってもフンザ川の一部である。流れがあるはずだが水の動きはまったく感じられない。

まさに天然のダムになっているのだろう。

随分前に旅行社のパンフレットでこの湖に渡しボ-トがあることを知り、このボ-トで辺りの

景色を眺めながらのんびりクル-ジングするのはとても気持いいだろう、と思っていたが、実際に

乗った人の話しによると、強風が吹きつけ非常に寒かったという。ほとんどの乗船客は船の囲いの

中で待機していたらしい。

アッタ-バ-ド湖の景観

14時過ぎグルミット村に着く。この村は上部フンザの・ゴジャ-ルの中心にあり、独自の言葉

をもつワヒ族が暮らしている。家々は丘の斜面に段々状に点在しているが、それぞれ石で囲まれた

平坦な土地に建てられ、長い塀をもっているところが多い。私たちはこのグルミット村を散策した。

村の入り口から砂利石を踏みながらゆっくり上って行く。辺りには牛がのんびりと草を食み、

紅葉したアンズやポプラが眼を楽しませてくれる。遠くには険俊な雪山も見える。山間ののどかな

散歩道だ。

グルミット村の風景

塀の上からこちらを見ている主婦がいた。そばには主人もいる。カメラを向けると「オ-ケ-」、

にっこり笑顔を見せてくれた。女性でスカ-フを被っていないのは珍しい。イスラム教ではないの

かも?…。

塀の上から私たちを見ている夫婦

木陰の石に腰かけ、ころころと笑いながら話しあっている女性たちがいた。なかなかの美人

たちだ。カラフルな衣装を着ておしゃれである。大学生か?…年頃の娘のようだ。早速A・Sさん

がそばに寄ると一人が席を外した。座る場所をつくってくれたのだ。彼女たちは笑顔を見せながら

彼の話しかけに応じていた。その様子を見ていた女性のS・Tさんも中に入って写真に収まった。

彼女たちもスカ-フで頭を隠してしていない。フンザの人たちと同じく、リベラルなイスマイル

派なのかもしれない。

若い女性たちと一緒に写真に収まるA・SさんとS・Tさん

小高い丘に着いて引き返していたとき、学校帰りの女学生たちに出会った。制服なのだろう、

女学生はブル-の上着に白いスカ-フを巻いている。なかなか清楚だ、日本でいえばセ-ラ-服に

あたるだろう。すれ違うときはみな

「ハロ-、ハロ-」…明るい声で挨拶を交わす。私がカメラを向けると眼を輝かせながら並んで

くれた。撮った写真を見せると大きな声で

「サンキュ-!」…これはマナ-なのだろう。学校で教えられているのかもしれない。そう言え

ばこの地域は教育のよく行き届いたところだと聞いている。識字率100%、文盲はまったくいない

といわれる。

グルミット村の女学生たち

男子生徒と一緒に下校してくる女学生に出会って驚いた。あるいは先生同士かもしれないが、

男女が一緒になって歩く姿はとてもイスラム圏とは思われない光景である。ふつうイスラム圏の

女性は家に閉じこもり、旦那の友人にさえ顔を見せない地域もあるというのに、この村は何と

開放的なところなのだろう…。

男子生徒と一緒に下校する女学生?(あるいは先生同士)

下校するグルミット村の女学生たち グルミット村の女学生

坂道を下り駐車場に近づいたとき、家の前の空き地でこちらを見ている娘に気づいた。

やさしそうな可愛い娘だ。赤い服が辺りに映えている。私が声をかけると近づいてきてくれた。

撮った写真を見せるとやはり

「サンキュ-!」…明るい声が返ってきた。こちらが撮らせてもらってるいるというのに…。

家の前で妹を連れた娘

このグルミット村の散策は楽しかった。何かほのぼのと明るい気持になった。見知らぬ人でも

笑顔を見せて接してくれる、彼女たちのやさしい心遣いがそんな気持にさせてくれたのだろう…。

バスに戻り次の村に向かう途中、鋸の刃のような尖峰が並び立つカテドラルピ-クが見えてきた。

その名の通り堂々たる風格をもった山だ。標高は6106m、さほど高くはないが辺りを圧倒する

ような迫力がある。

カテドラル 標高6106m

フサイニ村に着くと、地元の人が私たちを河畔まで案内してくれた。半時ほど歩いて行くと

そこには長い吊り橋が架かっていた。以前のつり橋は2010年の地滑りで落ちてしまったと伝え

られていたが、新しくつくられたのかもしれない。

フンザ川は西に傾きはじめた光の影となり、カテドラルピ-クは西日を浴びて光り輝いていた。

どこか趣を感じる夕暮れ前の山峡の風景である。

カテドラルとフンザ川に架かるつり橋

吊り橋の近くにきて驚いた。橋には等間隔に木材の板がつけられていたが、その間は空いて

いる。下を覗くとかなり高い、1歩足を踏み外せばフンザ川に落ちてしまうのだ。

しかし、わが女性軍は勇敢にも橋を渡りはじめた。ところが5-6m行って立ち止まった。やはり

怖いのだろう、足がすくんでいる。そこにしばらく留まっていたが、先に行くのは諦めたのか

戻ってきた。

吊り橋を渡りかけ途中で立ち止まる女性たち

ふと気がつくと、遠く対岸の橋からゆっくりした足取りでこちらにやってくる人影が見える。

肩には大きな丸太を担いでいるようだ。その姿がだんだん大きくなる。地元の人らしい。彼は

橋を渡りきり、私たちの眼の前に来るとひとまず丸太を下に降ろした。私は試しにその丸太を

持ち上げようとしたがビクともしない。いやはやスゴイ、この丸太を担いでこの吊り橋を渡って

くるとは。…

大きな丸太を担いで吊り橋を渡ってくる地元の人

パス-は近い。フサイニ村を離れると、まもなく山の壁に「WEL COME TO PASU」

と書かれた大きな文字が眼に入ってくる。上を見上げると剣のような鋭い峰をもつシスパ-レ

(7611m)が聳え立ち、その右手にはパス-ピ-ク(7478m)から流れ落ちるパス-氷河が暗い

影のなかに横たわっていた。

氷河から冷たい風が吹いてくるのか急に冷え込んできた。この辺りの標高は2540m。

ほどなくパス-のホテルに着く。時刻は16時10分。まだ停電中で灯りはついていなかった。

鋭い峰のシスパ-レ 7611m パス-ピ-クから流れるパス-氷河

16時45分、外に出てみるとカテドラルピ-クが夕陽に赤く染まっていた。青い空と、夕陽に

染まる山頂、黒い影となった山壁のコントラストが美しい。

夕陽に染まるカテドラル 6106m

10月16日 パス-~クンジェラブ峠~フンザ(カリマバ-ド)

赤い線がパス-~クンジェラブ峠~フンザ(カリマバ-ド)のコ-ス

7時ホテルを出発してすぐ、左手上空に朝日に輝く白い峰が見えてきた。シスパ-レとパス-

ピ-クだ。昨日は夕暮れの影のなかでひっそりとしていたが、今が私の番よと言わんばかりの

晴れやかな姿である。パス-氷河はこの2つの峰の間に流れている。

左 シスパ-レ 右 パス-ピ-ク

シスパ-レ 7611m パス-ピ-ク 7478m

この日もぬけるような青空が広がり、山の空気が清々しい。道路沿いや河原には明るい陽光を

浴びて、鮮やかに黄葉した無数のポプラが、その梢を青空に高く突き上げていた。思わず眼を

みはるような美しさだ。下を流れるのはフンザ川の上流になるゴジャ-ル川、源流はクンジェラブ

峠にある。

河原に黄葉したポプラの群落

黄葉したポプラ

7時45分スストの町に入り、しばらく休憩のあと8時10分再び出発。右手に流れるのは

クンジェラブ川。車はゆるやかに上りはじめ狭い渓谷に入って行く。道の両側には見上げるような

高い岸壁がそそり立つ。川幅も狭くなり、早い流れが白いしぶきを飛ばしながら奔っている。

トンネルをぬけるとやや視界広くなり、山の斜面にダンゴ状の草点々。小さな橋を渡ると川は左手

になり、河畔に黄葉したヤナギの群落が眼につく。

8時40分クンジェラブ国立公園の入口に着き、パスポ-トを提示する。この辺り日影になって

いるせいか、かなり冷える。手続きを終え外に出てみると、銃を持った警察官がいたので写真の

許可を求めたところ、

「オ-ケ-」…にこやかにに応じてくれた。この一帯も厳しい管轄圏にあるはずだが、そうした

緊張感は感じない。観光客とみてやさしくしてくれてるのだろう。彼らと一緒にカメラに収まる。

クンジェラブ入口検問所の警察官と一緒に

河畔には紅葉した低い木が眼につくようになってきた。はっきりしないがタマリスク

(ギョリュウ)かもしれない。沙漠ではよく見かけているが、こんな渓谷にも生えているとは…

しかしこの植物は乾燥地帯の水辺にも多いというから、タマリスクだろうと思われる。この赤い

色彩は、荒涼とした岩場の風景に鮮やかに映り気持を和ませてくれる。

河畔に群生する紅葉したタマリスク

ウトウトしていると、

「アイベックスがいる!」…という声が聞こえた。バスが止まり、みな外に出て岩山を見上げている。

どうやら崖の上の方にいるらしいが、私にはよく分からない。アイベックスは岩山と同じ色をして

いるのだ。

「どこ、どこにいるの?」…と何度も聞きながら見上げているうちに、ようやく眼に止まった。

しかし遙か遠い、ズ-ムをいっぱい伸ばすがユラユラ揺れて焦点が合わない、シャッタ-を切って

もブレてしまう。何回もパチパチやったあげく、何とかその姿を撮ることができた。

崖上を歩くアイベックス

崖上を歩くアイベックス

このヒマラヤン・アイベックスは、インド北部のヒマラヤ山稜でも出会ったことがある。

険俊な岩山に棲みつき、垂直に切り立った崖から崖へ軽々と飛び移ったりジャンプすることもあり、

そのすばやい身のこなしから忍者ヤギとも呼ばれているそうだ。ユキヒョウも、このアイベックス

を捕えるのは容易ではないだろう。

車はどんどん高度を上げて行く。九十九折りの道を大きくカ-ブしながら走っているが、

アスファルトの道路はよく整備され快適である。

目線の高さに白い峰々が見えてきた。三角状の険しい山もあれば、やわらかい稜線をもった山も

ある。壮大な景観だ。いずれもクンジェラブ峠をとり巻く山塊群だろう。

クンジェラブ峠近くの雪山

クンジェラブ峠近くの雪山

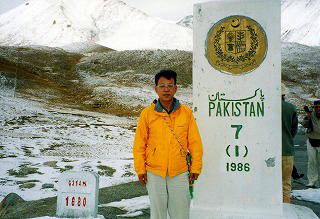

10時30分クンジェラブ峠に着く。標高は4733m、パキスタンと中国を結ぶ国境にあるが、

ふつう私たちが認識している小さな峠とは違い、広大な大地をもつ高原が広がる。周りは

カラコルムやパミ-ルの山塊群がが連なり、この高原を取り囲んでいる。

手前にはパキスタンの建物があり、前方遠くには中国側の検問所らしき建物が見える。

高地にあるためか、多少頭がふらつく。私たちはゆっくり中国側の検問所まで歩いて行った。

そこには頑丈な鉄柵がつくられ、その左手にパキスタンと書かれた石塔があったが、中国と

書かれているはずの裏側を覗くことはできなかった。厳しい雰囲気を感じる。

クンジェラブ峠の風景

パキスタンの検問所 中国側の検問所

10数年前私が中国側から来たときにはこの建物はなく、中国、その裏側にパキスタンと

書かれた石塔があるだけだった。和やかな雰囲気のなかで、中国兵士たちと一緒にカメラに

収まったものだ。

この新しい建物はたしか2010年に建てられたと聞いた。チベットや、新疆ウイグル自治区に

住む少数民族との緊迫した情勢により設置されたものかもしれない。

パキスタン側を向く石塔 2001.9.15 中国側を向く石塔 2001.9.15

高原には幾筋もの凍りついた流れが地を這っていた。この流れはクンジェラブ川となり、

ゴジャ-ル川、フンザ川、ギルギット川と名前を変え、ギルギットの先でインダス河に合流して

行く。インダス河の源流の一つである。

辺りはシンと静まりかえり、私たちのグル-プ以外人影を見ることはなかった。マ-モットなどの

野生動物も、地中でじっと息をひそめているのだろう。

凍りついた川の流れ

11時クンジェラブ峠を離れてほどなく、河原で子供のヤクらしい死骸をを食べるハゲワシの

群れに出会う。私たちが見ていることに気づいたのか数羽はヤクから離れてしまったが、最後に

残った1羽はまだ肉をむさぼり食べていた。ハゲワシは生きた動物を襲うことはめったになく、

こうした動物の死骸を食べることが多いという。

ヤクの肉を食べるハゲワシ

車窓に流れる風景をぼんやり眺めていると、不思議な形をした岩山が現れてきた。堅牢な

石柱を張り巡らした古代の城郭のようにも見え、威風堂々とした風格を感じる景観だ。

巨大な岩石が風と雨の作用により、気の遠くなるような長い歳月を経て出来た現象だろう。

この岩山は10数年前にも見たことがあり、久しぶりに懐かしいものに出会ったような気がした。

古代の城郭のように見える岩山

スストの手前で、子供の雌のユキヒョウが保護されているというので立ち寄ってみたが、

野生に帰す訓練のため、2週間前ギルギット近くのナルタルという渓谷に移されたということ

だった。残念。

このユキヒョウは凍った川で溺れていたところを助けられ、ここの檻で3年間保護されていた

という。捕えられた当時は生後6ヶ月だったというからすでに3歳半、子供から成獣になる年齢

だったと思われる。

12時40分スストで昼食後上部フンザでポプラの黄葉を見ながら散策、14時25分パス-の

ホテルに戻る。ドライバ-のガファ-ルさんが、ホテルに預けていたス-ツケ-スをバスの

屋根に載せている間、私たちはしばらく休憩。

ホテルの庭では高橋さんがホテル従業員の写真を撮っていた。頭に被っているのはフンザ帽、

胸には日の丸のワッペンを縫い付けている。この姿を見ればパキスタン、とくにフンザが好きな

日本人だということが分かる。現地の人たちも親しみを感じてくれるはずだ。この旅で何回も眼に

してきた彼の姿である。

彼が手にしているのはポロライドカメラ。いつも近くにいる人に気軽に話しかけ撮影の許可を

得る。写真を撮るとすぐ印画紙にフ-フ-と何回も息を吹きかけ、画像が浮かび上がってきた

ところで相手に渡す。もらった本人は自分の写真を見てニッコリする。とくに幼い子供は喜ぶ。

あどけない笑顔を見せる。互いに心が通い合う瞬間だ。

このポロライドカメラを使う高橋さんの温かい気持は、パキスタンと日本を結ぶ架け橋になって

いるのかもしれない。いや、きっとそうにちがいない...。

ホテル従業員の写真を撮る高橋さん

14時45分パス-のホテルを離れる。しばらく行くと再びラカポジが見えてきた。夕暮れ前の

柔らかい光をうけたラカポジだ。その表情もやさしく見える。

右手には、泥状の中州の間を曲がりくねりながら流れるフンザ川があった。これまた今までの

フンザ川とはまったく違う表情だ。

西日をうけるラカポジ 中州の間を流れるフンザ川

車窓には、いくつもの白い峰々が現れ後方に流れて行く。眼が離せない。その風景をじっと

見つめていた時、突然アッと息を飲むような尖峰が現れてきた。ワアッ、スゴイ!、ウルタル

2峰だ!前日眼にしたゆるやかな稜線とはまったく違う。まさに巨大な鉞を突き立てたような尖峰

に見える。南西壁、あるいは西壁のウルタル2峰だと思われる。

道路沿いから、7000m級の山頂がこれほどくっきり間近に見える山はめったにないだろう。

991年10月この山で遭難、43歳の若さで生涯を閉じた長谷川恒男さんは

「7000mの高さにアイガ-北壁を重ねたようなような難峰だ」...と言っていたそうだ。彼は

ヨ-ロッパアルプス3大北壁の冬季単独初登攀に成功したクライマ-である。

その様子は映画「北壁に舞う」で放映され、彼の著書「北壁に舞う」「岸壁よおはよう」などにも

収められている。

ウルタル2峰 7388m

山頂付近は強風が吹き荒れているのだろう、白い雪煙が巻き上がっていた。周りの峰々も

人間をよせつけないような厳しい姿だ。

ウルタル1峰は1984年広島山岳会により初登頂されているが、ウルタル2峰については1985年

以来、世界の一流の登山家が挑戦するもすべて敗退していた。

しかし1996年8月、日本山岳会東海支部の山崎彰人、松岡清司のパ-ティは南西壁からアタック、

初登頂に成功した。16泊17日のス-パ-アルパインスタイルだったそうである。

ところが山崎彰人さんは、ベ-スキャンプに帰還後原因不明の腹痛に襲われ急死、松岡清司さんも、

翌年レディフィンガ-に向かう途中岩雪崩によって遭難死している。

(日本山岳会東海支部、岐阜大学雷鳥クラブ編参考)

さらに進んで行くと、形を変えたウルタル1峰、2峰が現れてきた。ほぼ南壁の姿だろうと

思われる。いつも雲に隠れているウルタル峰だったが、この日はすばらしい表情を見せてくれた。

左ウルタル1峰 7329m 右ウルタル2峰 7388m

ウルタル1峰 7329m ウルタル2峰 7388m

ほどなくフンザの中心地カリマバ-ドに入る。渓谷の斜面は紅葉したアンズやポプラで彩られ、

一番高いところにバルティット城が建つ。かってフンザ藩王国の藩主が住んでいたところである。

その背後にはレディ-フィンガ-、フンザピ-クが頭をのぞかせていた。桃源郷と呼ばれるフンザ

の秋の風景である。

紅葉に染まるフンザの秋

レディ-フィンガ-とフンザピ-ク 岸壁に生えるポプラ

フンザのホテルは小高い丘の上にあった。部屋の前の庭からは周囲の山々を見渡すことが

できる。ラカポジ、ディラン、後方にフンザピ-ク、レディフィンガ-、ウルタル峰など...左手

遠くにはゴ-ルデンピ-ク(スパンピ-ク)が夕陽に赤く染まっていた。標高は7027m。

夕陽に染まるゴ-ルデンピ-ク 7027m

10月17日 終日フンザの観光

早朝5時フンザのホテルを出発、暗闇の中を走り40分後ドゥイカルの丘に立つ。標高はフンザ

より400m高い2800m。

辺りはまだうす暗く山々の姿はぼんやりとしていたが、東の空は赤く染まりはじめ、西の空には

中天に月がかかっていた。

東の空に三角状の黒いシルエットとなって浮かぶのはゴ-ルデンピ-ク、月灯りに照らされて

いる山の名前はついていないらしい。

東の空に浮かぶゴ-ルデンピ-ク 夜明け前の中天に浮かぶ月

6時20分次第に明るくなり、前方のラカポジ、その左手のスマイヤルピ-クにもほのかに光が

当りはじめてきた。カラコルムの夜明けである。朝の空気が清々しい。

スマイヤルピ-ク ラカポジ

雲の上に浮かぶゴ-ルデンピ-クと、その右に聳える乳首のような形のミヤルピ-クにも

光が当りはじめてきたがまだ弱い。ところが右前方の名もなき山は、朝日をいっぱい受けて見事

に赤く染まっていた。

ふと気がつくと、先程まで中天にかかっていた月はいつのまにか姿を消したのだろう、見当たら

なかった。小高い岩の上に腰かけている2人は、ご来光でも拝みにきたのだろうか?...。

朝日が当りはじめてきたゴ-ルデンピ-ク

ミヤルピ-ク 朝日に赤く染まる名もなき山

後ろを振り向くと、レディ-フィンガ-とフンザピ-クが朝日に光り輝いていた。今までの

中では一番間近に見る姿である。レデイ-フィンガ-は、鋭く尖った形が女性の指のように

見えることからつけられた名前。6000mをわずかに切っているが、凄い難峰だと思われる。

果たしてこの垂直の壁に登った人がいるのかどうか?...。

調べてみたら、1995年日本屈指のクライマ-山野井泰史さんが、奥さんの妙子さんらと共に

未踏の正面ウォ-ル南西壁からアタック、初登頂に成功している。雪山と違い水分補給ができ

ないため非常に困難な登攀となり、12日間を要したという。8日間の食料、燃料をすべて使い

果たし、飲まず食わずの状態になったらしい。なお、前述したように2年後に友人の松岡清司さん

が単独登攀に挑んだが、岩雪崩に遭い遭難死している。(山野井泰史-NAVERまとめより)

朝日に染まるレディフィンガ-(中央)とフンザピ-ク(右))

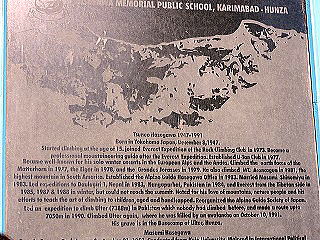

ドゥイカルの丘からホテルに戻り朝食を済ませたあと、

「ハセガワ・メモリアル・パブリック・スク-ル」を訪ねる。この学校は故長谷川恒男さんの

遺志を継ぎ、彼の妻や友人、支援者たちの尽力によって1995年建設が始められ1997年開校

された。校門を入るとすぐ、校舎の壁に嵌めこまれた長谷川スク-ルの記念プレ-ト、および

校章が眼につく。記念プレ-トには彼のプロフィ-ルや足跡が書かれ、校章には交差する

パキスタンと日本の国旗が描かれていた。そこからは長谷川恒男さんや彼の妻、日本人への感謝

のメッセ-ジが感じられる。

校舎入り口近くにある校長室の前には、額縁に入れられた長谷川恒男さんの写真が飾られて

あった。ある日の彼の登山姿だろうが、その微笑んでいる表情からはいつも生徒たちをやさしく

見守っているような雰囲気が伝わってくる

長谷川スク-ルの記念プレ-ト 長谷川恒男の写真

彼の遺体は友人の星野清隆と共にウルタル渓谷の3300m地点に埋葬されているそうだが、

奥様の昌美さんの手記によれば

「村の共有地を夫の墓地として無償で借り受けた私は、そのお礼として、また遭難の際の村人の

協力へのお返しとして、夫の念願でもあった学校をカリマバ-ドにつくることにした」…とある。

(長谷川昌美さんの手記から抜粋)

やはり彼はこの地に学校をつくりたい、フンザの子供たちのために…ということを生前奥様に

伝えていたのだろう。

校内は大勢の学生たちで賑わっていた。イベントがあり、他の学校からも集まってきている

らしい。そのほとんどは女学生、美人が多い。私たちを見ると

「ハロ-、ハロ-」…愛想よく挨拶してくれる。カメラにも笑顔で応じてくれる。嫌な顔はいっさい

しない。撮った写真を見せると、やはり

「サンキュ-!」…明るい声が返ってくる。気持のいい学生たちだ。

長谷川スク-ルの女学生

長谷川スク-ルの女学生

ほどなく私たちは校長室に案内してもらう。校長先生はまだ若々しく、ある人によると38歳

らしい。机の上には小さなパキスタンの国旗と日ノ丸が置かれてあった。

校長先生のお話は、

「英語教育を通じて学生たちが広い視点に立ち、自分たちおよび世界の歴史、文化、習俗を学ぶ

ことによって豊かな人間性を培い、地方でも都会でも対応できるバランスのよい人間に育てて

いくことに重点をおきたい。もちろん神への尊敬もそれに入る。

現在生徒数は936人、先生は65人、うち女性徒が半分以上を占める。この学校は学費の他に三菱

法人、大勢の日本人の支援者たちによって運営されている。皆様はじめ日本の方々に深く感謝

したい」…というような主旨ではなかったかと思う。

私が2004年7月にこの学校を訪ねたときの生徒数は564人、先生は30人だったが、現在は

その倍近く に増えたことになる。幼稚園児から短大生までを教育する学校として、これからも

益々の発展を願うばかりである。

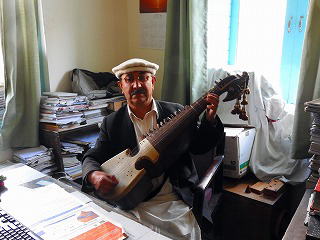

校長先生のお話のあとは「たかつきたけし」記念図書館、コンピュ-タ-室、ルハ-ブと

呼ばれる民族弦楽器を弾く先生の部屋にも案内してもらった。

ちなみに高橋さんは校長先生と旧知の仲らしく、この日も笑顔で握手を交わす姿が見られた。

校長先生と握手する高橋さん ルハ-ブを弾く先生

イベントのテ-マは「宇宙のことを考えよう週間」と題するものだった。すでに大勢の生徒

たちが校庭に設られた椅子に座って待機しており、私たちはその最前列に案内された。ほどなく

校長先生が舞台に現れてこのイベントの開会の挨拶と主旨についてスピ-チされ、私たちが

来校していることも伝えられたのではないかと思われる。

スピ-チする校長先生

椅子に座って待機する生徒たち

校長先生のスピ-チが終わると、リハ-ブをもった先生と女学生7人が出て来た。そして

日本語で「おはようございます」…と挨拶したあと、

「♪どうもありがとうございました、ハセガワ、どうもありがとうございました、ハセガワ♪」…

と手拍子しながら大きな声で歌いはじめたのである。「ありがとう音頭」というものらしい。

私はビックリした、思わず胸を衝かれた。”ハセガワ”は、生徒たちにとって日本人を代表する

呼びかたなのだろう…この歌には日本人への感謝の気持が込められている…長谷川恒男さん

の遺志でつくられた”学校”が、今なお大きな力で引き継がれている…と感じたからである。

それにしてもこの異国の地で、この山峡の村で、こんな情景を眼にするとは思ってもみなかった。

「ありがとう音頭」を唄う先生と女学生たち

次に出て来たのが先生と男子生徒たち。舞台下の私たちの眼の前”でフンザ踊り”を披露

してくれた。生徒たちは羽根をつけたフンザ帽、ネクタイをつけたワイシャツにズボン、先生は

フンザ帽の民族服、その姿でリズムカルに、コミカルにテンポよく踊って見せてくれた。

フンザ踊りを披露する先生と生徒たち

フンザ踊りを披露する先生と生徒たち

そして別の女学生と先生が舞台に立ち、日本の唱歌「春が来た」を合唱してくれた。

「♪はるがきた、はるがきた、どこにきた~♪」…この歌は1910年(明治43年)につくられた

文部省唱歌。私たちの世代も子供の頃によく口ずさんだ歌である。最近の日本ではめったに

聞かれなくなったが、彼女たちの歌声に懐かしい思いがした。

この歌も、”フンザ踊り”も、先程の”ありがとう音頭”も、私たちのために演じてくれたのだという。

”春が来た”を唄う女学生たち 校舎の一角

私は明るい気持になった。清々しい気持にさせられた。いずれは社会に羽ばたく生徒たちよ、

子供たちよ、娘たちよ、

「長谷川スク-ルは君たちの母校だ、フンザは君たちの故里だ、それを誇りに、健やかに、幸せに

なっておくれ...」。

学校を辞して、私たちは水路に沿って村の小道を散策することになった。校門を出た左手前方

にはディランが、その右手にはラカポジが大きな姿を見せ、明るい陽光のなかでフンザの町を

見下ろしていた。いずれも今まで見た姿とは少し形が違って見える。

ディラン 7257m ラカポジ 7788m

水路は学校の下の方にあるのだが、山側に真っすぐ伸びる道を歩いて周りこんで行かねば

ならない。もちろんそのほうが水路の端から端まで散策できる。

歩きはじめてほどなく、道脇の空地で手斧を振り上げている男が眼に入った。よく見ると、何と

長い鉄の棒を切断しているではないか。機械を使えば簡単なのだろうが、薪割りのこのスタイル、

山間の村ならではの光景だ。どこか懐かしい。カメラを向けると、おだやかな顔でOKしてくれた。

手斧で鉄の棒を切断していた村の人

皆に追いついて水路が通る森の小道に入る。空気は清々しく気持のよい散策路だ。道の

両側にはポプラ、ヤナギ、アンズなどが茂り、適度な日影をつくっている。時々木々の間から

カラコルムの山々がのぞく。水路に流れる水は灰色、鉄分を多く含んでいるからだろう。

しかし、飲み水にはいいらしい。

民家の庭先にはリンゴの木もたくさんあり、今が旬なのだろう、たわわに実をつけていた。...

すると誰かが

「♪赤いリンゴにくちびるよせて~♪」...と口ずさみはじめた。終戦直後、貧しい生活にあえいで

いた日本人を明るい気持にさせた「リンゴの唄」である。そして「カチュ-シャ」「リンゴ追分」

「リンゴ村から」などリンゴにまつわる歌から、「青い山脈」「憧れのハワイ航路」「雪山讃歌」

「東京の花売り娘」まで飛び出した。それにつられて他の人たちも一緒に歌いはじめた。

どの歌も当時ラジオから流れていた懐かしい歌ばかりである。みな、自分たちの子供の時代を

思い出しながら唄っていたのだろう。この道が、そうした郷愁を思い起こさせてくれたのかも

しれない...。

そんな歌を口ずさみながら歩いて行くと、ザクロの木の下で幼い子供とおばあさんがいた。

子供はザクロを握っている。私たちを見たおばあさんはニッコリ笑い、子供の手からザクロを

もぎ取り私たちにくれたのである。何とも心温まる気がした。ただ子供には悪かったが...。

1時間余りの楽しいひとときだった。いつかまた、この道を思いだす時がくるかもしれない。

水路が通る森の小道

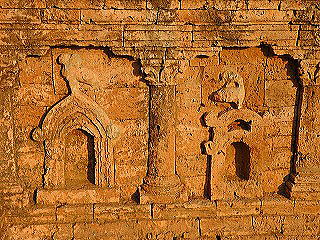

ホテルに戻り昼食をとったあと、午後2時過ぎバルチット城を訪ねる。フンザのミ-ル(藩主)

の居城としてつくられたもので古い歴史をもつ。建物のなかには13世紀のものも確認されている

というから、700年の歴史をもっている城だろう。15世紀には改修がなされているが、当時は

チベット王国の一部であったことから、バルティスタン様式と呼ばれるチベットの影響を受けた

建物が天井や柱、欄干などに見られるという。

1945年ミ-ルが城を去ってからは廃墟となっていたが、アガ・ハ-ン財団により1990年から

6年の歳月をかけて修復された。なお、フンザがパキスタンの傘下に入ったのは1972年である。

バルチット城

屋上からはフンザの町を見渡すことができる。フンザ川のそばに見えるのはもう一つの城塞、

アルチット・フォ-ト。対岸向うのナガ-ル王国から、フンザを防衛するために築かれた城だ

という。

フンザ川のそばに建つアルチット・フォ-ト フンザの町

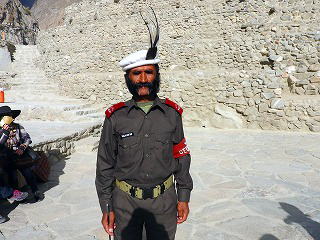

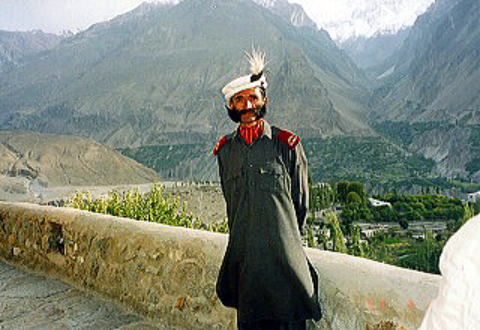

城の見学を終えて下に降りてみると見覚えのある人がいた。この城の看守だ。15年前にも

会ったことがある。多少年老いてはいたが、立派な髭をたくわえた風貌は威厳を増し、古武士の

ような風格を感じる。村田さんに聞いてみると、20年位前からこの城に勤めているという。

バルチット城のシンボルのように...。彼に

「私は貴方を知っている、15年前にも会っている」...と言うと、いかめしい顔が人なつっこい

笑顔になり、握手を求めてきた。懐かしかった。バルチット城は忘れても、彼の風貌を忘れる

ことはないだろう。

バルチット城の看守と村田さん

バルチット城の看守 15年前のバルチット城の看守 2001.9.16

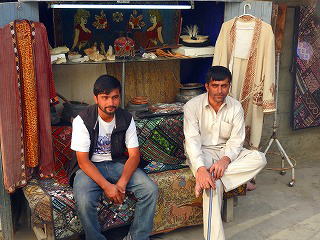

バルチット城を離れ、私は一人になってブラブラ歩きながらホテルに向かった。城の下は

小さな店が軒を並べるバザ-ルになっていた。店先に見えるのは絨毯、帽子、装飾品、手提げ

カバン、スカ-フ、蜂蜜、干しアンズ、クワの実、ア-モンドなど。通りかかると愛想よく声を

かけてくれる。店に入るよう勧める人もいたが、しつこくはない。おだやかでのどかな雰囲気だ。

私は蜂蜜と干しアンズを買ったが、蜂蜜はとても美味しかった。

フンザのバザ-ルの一角

道下の空き地にカササギがいた。この旅で何度も出会っていたが、初めてカメラに収める

ことができた。カラス科の一種で、日本では豊臣時代に朝鮮半島から佐賀平野にもたらされ、

今では各地に生息が確認されているというが、私が住む千葉県にはいない。5時前ホテルに帰る。

カササギ

10月18日 フンザ~ペシャム

赤い線がフンザ~ペシャムのコ-ス

この日はフンザを離れペシャムに向かう移動日。長い行程になる。

朝6時ホテル出発。カラコルムハイウエ-を南下して行く。ホテルを出て10分後、ラカポジの

山頂に光が当りはじめてきたが、まだ中天には満月がかかっている。辺りやや明るくなる。

突然眼の前で砂煙、崖崩れらしい。幸い道までは落ちてくなかった。眼下に棚田、その下にフンザ

川の流れ。対岸の斜面や丘の上に民家点々。

6時30分、橋を渡り右側にフンザ川を見るようになる。鉛色の川面にはところどころ白いしぶきが

上がっている。

やがてフンザ川の河原に朝靄が現れてきた。幻想的な景観だ。辺りは早朝の冷たい空気に包まれて

いるのだろう。

朝靄がたちこめるフンザ川の河原

7時25分ギルギットの町を通過。ここでフンザ川は、西から流れてきたギルギット川に呑み

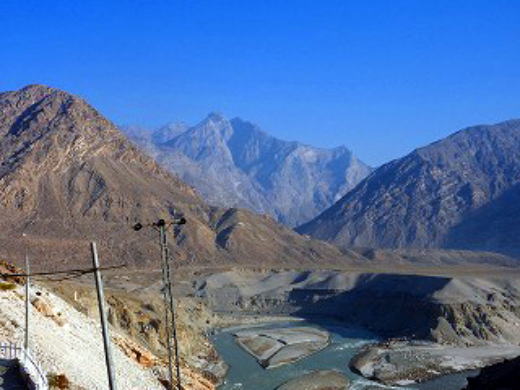

込まれる。そして30分後、私たちはギルギット川とインダス河の合流地点に出てきた。

正面から流れてくるのがギルギット川、右手から入ってくるのがインダス河。川幅は互角に見える。

ギルギット川とインダス河の合流点

またここは、ヒマラヤ、カラコルム、ヒンズ-クシ山脈の合流地点でもある。この巨大な三つ

の山脈の末端が、地下でプレ-トのように交わっているのである。それぞれの尾びれが重なり

合っているところ...と言ってもいいだろう。

ヒンズ-クシ(左)、カラコルム(真中)、ヒマラヤ山脈(右)の合流地点

ここから少し走ったところで馬術の練習をしている人がいた。ガレ地の中で、砂煙を上げながら

円を描くように何度も馬を走らせていた。彼らも騎馬民族の末裔か?...と思うほどにカッコよく

見えた。

馬術の練習をする青年

前方遠くには巨大な雪山が見える。何日かぶりで見るナンガパルパットだ。光が強すぎて

ぼんやりしていたためカメラは向けず、その形を頭に入れただけにした。

車窓には、強い日差しのなかに相変わらず砂をまぶしたような岩峰が流れて行く。インダス河

は大きく川幅を広げゆったり流れている。ときどきそこに架かる吊り橋も見える。

砂をまぶしたような岩峰 ゆったり流れるインダス河

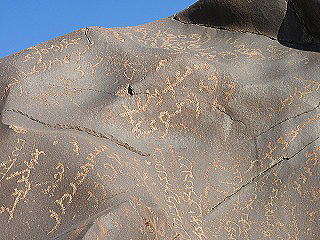

やがてチラスの岩絵が描かれたインダス河畔に着く。

バスから降りてビックリ、何と岩絵の上に白いペンキで落書きがしてあるではないか。しかも

道路脇のいちばん目立つところに。落書きは選挙候補者の名前らしい。ガイドは、この岩絵の

重要さ、大切さ、文化的価値が分かっていない者の仕業だろう、悪意はないと思われる、と言って

いたが。

白いペンキで落書きがしてあった岩絵

道端の上の方の岩絵には落書きはなく、長い角をもったヤギ(アイベツクス)や仏像、不思議な

文字など様々なものが描かれていた。動物画は先史時代、仏像はガンダ-ラ文化華やかし頃の

クシャン朝時代(Ⅰ-3世紀)から6-7世紀、仏塔は9世紀頃のものだと言われている。ふしぎな

文字は、古代インドのカロシュティ文字だという。ただ、いずれの画もぼんやりして見えにくい。

仏像の岩絵 カロシュティ文字と仏塔

11時チラスのレストランで昼食のあと、再びカラコルム・ハイウエ-を南下して行く。対岸の

山々は色彩のない灰褐色、緑はまったく見られない。インダス河は灰色の川面を見せながら

峡谷を、ときに大きな砂州や岩石の間をうねり流れている。

この辺りカラコルム・ハイウエ-沿いでは最も乾燥した地域で、山岳沙漠のただ中にあり、夏は

灼熱の暑さ、冬は非常に寒いため、住む人はほとんどいないそうだ。

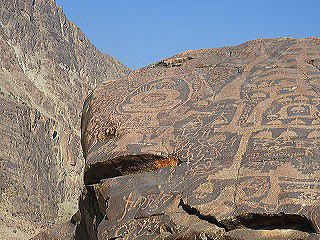

13時30分、もう一つの岩絵があるシャティア-ルを訪ねる。こちらもチラスと同じ時期に

刻まれたものらしく、奉献仏塔や釈迦の仏像、カロシュテイ文字などが見られた。これらの岩絵も、

シルクロ-ドを辿ってきた商人や巡礼者、求法僧などによって描かれたものだと言われている。

奉献仏塔

カロシュティ文字 右石に釈迦の仏像

この一帯は10年以上も前からダム建設の計画があり、ようやく調査、測量も始まっていると

いうからいずれこれらの岩絵はダムの底に沈められるのか、あるいは切り取ってどこかの博物館

などに納められるのか…まだ決まっていないらしい。

シャティア-ルから離れて間もなく、また吊り橋が見えてきた。インダス川に架かる山峡の

橋である。私はインダス川といえば吊り橋を思い浮かべる。パキスタンの北部ではどの吊り橋も

峡谷に架けられ、美しい景観をつくっているからだろう。

インダス川に架かる吊り橋

この吊り橋から2時間近く走ったところで、今度は渓谷にかけられたロ-プを渡ってくる若者が

いた。このロ-プ渡りは何日か前にも見たことがあるが、やはり吊り枠に乗ってロ-プをたぐり

寄せながら近づいてくる。こちらの岸壁に着くと何かを載せ、また向う岸へ滑りだして行った。

荷物を運んでいたものと思われる。

このロ-プ渡りも、滔々と流れるインダス川も、そこに架かる山峡のつり橋も、その景観はどこか

”悠久の時”を感じさせてくれる。

こちらの岸に近づいてくる若者 向う岸へ渡って行く若者

その後16時15分ダス-、17時10分パタンを通過し、18時15分ペシャムのホテルに着く。

ホテルでの最後の夕食になったが、高橋さんが持参した焼酎を私たちにふるまっていただき、

楽しい夕食のひとときを過ごすことができた。

ちなみに、パキスタンで酒類を置いているホテルはほとんどないと思われる。ただフンザでは、

頼めばどこからか仕入れてきてくれるかもしれない。

10月19日 ペシャム~タキシラ~イスラマバ-ド

赤い線がペシャム~タキシラ~イスラマバ-ドのコ-ス(最終日)

いよいよこの旅も最終日になった。この日はペシャムからタキシラに立ち寄り、ガンダ-ラ

遺跡を見学したあとイスラマバ-ドに向かい帰国の予定。

朝7時ホテル出発。銃を持った警察官乗りこんでくる。

左手にインダス河、風景は一変し緑多くなる。道端にもユ-カリ、マメ科の木、やや大きな葉を

つけた樹木が目立つ。正面に太陽、辺りは霧でかすんでいる。

インダス河遙か下になる。高さは500m位か。道端にロバ、ヤギ、牛、子供たち。家の前に

立っている人たち。所在なげに座り込み、じっとこちらを見つめる老人。山の斜面に民家点々、

遙か山頂付近にも見える。とても道がついているとは思えないようなところだ。

タコット橋を渡り検問、しばらく待つ。通りがかりの人こちらに手を振ってくれる。再び出発

して間もなく、前方から少年たちを満載した軽トラックがやってきた。通学する少年たちを運ん

でいるようだ。 通学に限らず10数年前のパキスタンではどこでも眼にする光景だったが、今回の

旅では初めて。懐かしい光景だ。

軽トラックで通学する少年たち

8時インダス川と離れ、車は左手の山道に入って行く。再びインダス川の本流と出会うことは

ない。山の緑ますます濃くなってくる。前日とはまったく違う風景だ。

ここでインダス川と離れ、私たちは左手の山道に入って行く

8時20分、パトカ-が入り先導し始める。警察官はドライバ-を含め3人。車はパトカ-の

前に出ることはできない。ゆっくりしたスピ-ドで後ろについて行く。

車は深い渓谷から高度を下げはじめ、やがて街中に入り、マンセラをぬけてアボッタバ-ドを

通過。

12時45分パンジャブ州に入ると広大な平原の中を走るようになり、、山々は遙か遠くになる。

13時過ぎハ-ンプ-ルの湖畔で昼食をとり、タキシラに向かう。

タキシラはガンダ-ラの一地域にあるが、ジョ-リアン、シルカップ、モ-ラ・モラドウ、

ビ-ル・マウンド、ダルマラ-ジカ、シャンディア-ル、ビプランなどの遺跡群が点在し、この

一帯から発掘された貴重な出土品はタキシラ博物館に収められている。

今回私たちが訪ねたのは、ジョ-リアンおよびシルカップ遺跡と、タキシラ博物館。

バスから降りて山道を登ること約10分、小高い丘の上にジョ-リアン僧院跡はあった。ふり

返ると木陰からタキシラの町が見え、僧院の背後には、赤い大地に低い木々がまばらに生える

丘陵が重なり連なっていた。

タキシラの町の一角 ジョ-リアン僧院裏の風景

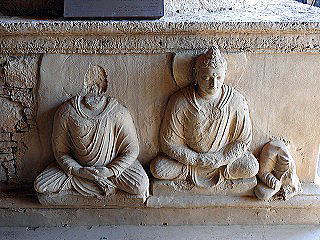

ジョ-リアン僧院は、紀元2世紀クシャン朝時代につくられたとされている。内部には

ストゥ-パの基壇、奉献塔などが展示され、中庭には僧侶が生活、瞑想したと思われる僧房が

並んでいた。基壇には数々の仏像が彫られていたが、その風貌はいずれも西洋的なものに見えた。

しかしそのおだやかな表情は、私たちが日頃眼にしている東洋的な仏像と変わらない。

ジョ-リアン僧院の仏像

奉献塔とストゥ-パの基壇 基壇に彫られた仏像

基壇の仏像 中庭の僧房

大乗仏教はクシャン朝の1世紀頃ガンダ-ラで興り、中央アジアから中国や朝鮮半島を

経て6世紀半ば日本に伝えられたと考えられているが、その流れの中で仏像も、それぞれの

民族が思い描く仏教観によって変化してきたと思われる。

タキシラ博物館はよく整備された敷地のなかにあった。入り口には大きな奉献ストゥ-パが

置かれ、内部には数々の仏像、コイン、日用品を中心とした出土品などが展示されていたが、

撮影は禁止されていた。1918年に創立された政府直轄の博物館らしく、重厚な雰囲気が漂う

見事な展示だった。

タキシラ博物館の庭 タキシラ博物館の入り口

博物館の前には以前観光客を待つ馬車が見られたがこの日その姿はなく、代わりに何台もの

オ-ト三輪車が並んでいた。ドライバ-たちは人待ち顔でこちらを見ていたが、この時期閑散期

なのだろう、観光客の姿はなかった。馬車がオ-ト三輪に変わったぐらいで、辺りの雰囲気は

昔とさほど変わっていないように思われた。

客を待つオ-ト三輪車とドライバ-

シルカップ遺跡は広大な平原の中にあった。入り口からは南に向かって真っすぐメイン・

ストリ-トが伸び、左右に街区、ストゥ-パ、寺院跡などの遺跡群が整然と建ち並んでいた。

この都市遺跡は紀元前2世紀、バクトリアのギリシャ人により建設されたものらしい。

シルカップ遺跡

遺跡群で目立つものはメイン通りの左手(東側)に多く、ストゥ-パ、仏教寺院、ジャイナ教

寺院、双頭の鷲のレリ-フが彫られた寺院、ペルシャ様式のきのこの頭のような支柱が残る

寺院などが見られた。これらの遺跡群はインド・サカ、中央アジアのバルティア王国、クシャン朝

の影響が見られ、紀元1世紀初期に建造されたものが多いといわれている。

ストゥ-パ(仏塔) 寺院跡

双頭の鷲のレリ-フ ペルシャ様式の支柱

ペルシャ様式の寺院から引き返し、私はマメ科の大木が茂る木陰の下で休憩した。この広大な

シルカップ遺跡のなかで唯一日影になっているところである。夏場の暑いときでもこの木陰に来る

と涼しい。

大きな葉を茂らせるマメ科の大木の付近

シルカップ遺跡から私たちはイスラマバ-ドの街に入り、旅行社の支店が経営するレストラン

で夕食をとったあと、空港に向かい、23時20分発、TG350便に乗りこんだ。

ガイドのワシ-ムさん、お疲れ様でした。そしてこの旅の最初から最後まで、疲れも見せず安全

に運転してくれたドライバ-のガファ-ルさん、その誠実な態度に感謝、ありがとう、ありがとう…

これで今回の旅はすべて終わった。12年ぶりの再訪だったが楽しかった。面白かった。この旅は

忘れることができない思い出として、いつまでも私の胸に残っていることだろう。

さよなら、カラコルムの白き峰々よ、大河の風格を見せてくれたインダス川よ、山間の素朴な人

たちよ、心温かいフンザの人たちよ、キラキラと眼を輝かせていた子供たちよ、娘たちよ.....。

2016.12.26 記

― 了 ―

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/

<