敦煌 砂漠の大画廊

1997年8月、 2001年6月

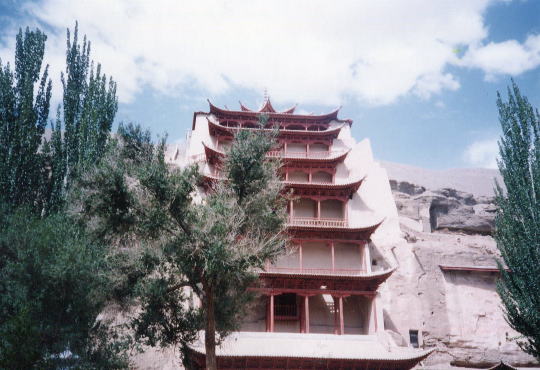

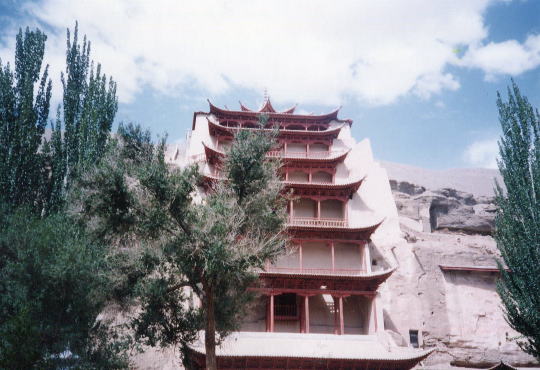

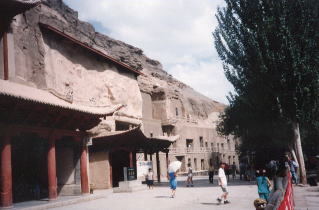

敦煌 北大仏殿

1997年8月私はツァ-で、敦煌から河西回廊さらに北京へ、2001年6月には敦煌から天山北路、

そして西安郊外への旅に参加している。いずれも20数年から30年近い歳月を経ているが、中でも

蘭州から敦煌までの河西回廊は、私がシルクロ-ドに何度か足を踏み入れる契機となったところ

で、今でもその風景が懐かしく思い浮かぶときがある。

1997年の旅については、その時撮った紙写真は残っているがメモはない。幸い2001年の時は

添乗員のメモと紙写真も手元にあるので、この稿については敦煌とその周りにある遺跡と西千仏洞、

楡林窟、そして”砂漠の大画廊 莫高窟”について披露させてもらいたいと思う。

2001年6月12日10時成田から空路西安へ行き、プロペラ機に乗り換えて18時45分敦煌空港に到着。

19時過ぎホテルにチェックインする。砂漠のホテルとしては立派なホテルである。。

敦煌賓館

現在の敦煌の町は18世紀清の時代に造られた街。軍事や貿易、仏教の都市として栄えた漢や唐の

時代の敦煌は、現在の敦煌の街から南西に3kmの地点の土の中に眠っているという。

この日は、玉門関と陽関、さらに敦煌3大石窟の一つ西千仏洞を訪ねることになっている。

メンバ-はツァ-客16人添乗員1人、ガイド2名。ドライバ-6人の総勢25人。

6台のジ-プに分乗、8時ホテル出発。街をぬけて農村地帯に入り気持ちのいいドライブが続いて

いたが、とたんに道が悪くなり車大きく揺れ始める。辺りは荒涼とした原野が広がるゴビ灘である。

無数の小石が散らばっており、そこを轍の跡を固めたような凹凸のある道が走っている。道らしい

道ではない。車左右縦横にに揺れ動き、時には飛び上がるときもある。私は天井に頭をぶっつけ

ないようにドアの把手を固く握りしめている。長い間その状態が続いていたが、急に車が止まった。

どうやら、飛び散った石が前方の車の窓に当たり、窓ガラスが割れたらしい。しばらく小休止。

その昔この一帯に道はなく、ここを往来する人たちは、ラクダかロバの背を借りてそれぞれ勝手

な方向に歩いていったという。それに比べれば、ジ-プに乗って行く私たちは幸せである。

窓ガラスが割れた車にいたツァ-客3人は、他の車に分乗することになった。再出発。やがて遠く

に四角い箱のような土の建物が見えてきた。玉門関址らしい。

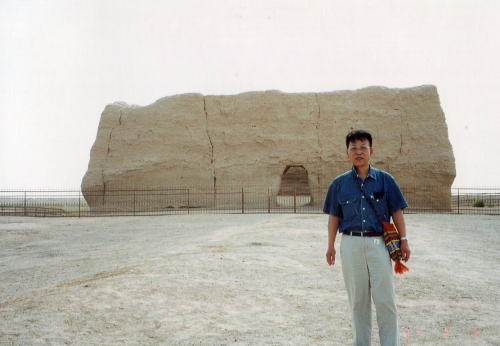

見えてきた玉門関址

車は土の箱に近づき、見渡す限りの砂漠の海に止まった。車から降りてしばらく歩き、玉門関から

少し離れたところに立って私の写真を撮ってもらった。玉門関についてはいろいろな書物で知っては

いたが、実物の前に立ってとうとうやって来たか、そんな想いをもつ。

玉門関址の前にて

この土の建物は初めから玉門関址と見做されていたわけではなく、清代には小方盤城と呼ばれて

いた。しかし、1907年にイギリスの探検家オ-レル。スタインによってこの地域一帯が調査され、

この建物が漢代の玉門関址であるということが判明したといわれる。漢代の関所ということになる

だろう。ここは西域への出入口である。多勢の人たちがこの門を通過して、西に東に行き交ったと

想像される。仏典を求めて僧侶が、ラクダのキャラバンが、戦場に赴く兵士が、芸術家たちが...。

壁の中に入ってみたが何もない空洞になっていた。上を見上げると壊れていて天井はない、青空が

見えている。無理もない、この玉門関は2000年以上前に造られているのだ。土の箱にはなっている

が、気の遠くなるような歳月を経てよくその形が残っている...乾燥した砂漠がそうさせたのだろう。

玉門関址

西の方に目を向けると、前日に雨が降ったのか低い草がまだら模様に原野を埋め、遠く水の流れ

が伸びている。その向こうには水の流れに沿うように長い土堤が走り、いくつかの丘の波立ちが

ぼんやりと見える。長い土堤は異民族の侵入を防ぐための国境線、つまり紀元前後に築かれた往古

の長城跡、丘の波立ちは狼煙台かと思われる。

玉門関周辺の風景

11時前玉門関をあとにして陽関へ向かう。やはり今までと同様道らしい道はない。荒いドライブが

始まる。見渡す限り広大な原野の中をジ-プは各自勝手に走って行く。1時間半後道はよくなり、

集落が見えてきた。どうやら陽関近くに来たらしい。

民家のなかのレストランで昼食を済ませて、陽関を訪ねる。と言っても建物らしいものは何もない。

砂丘の上に置かれた烽火台を遠望する。ただ一つ残された陽関の形見である。

陽関は、前漢の時代に設置されたシルクロ-ドの関所。後漢には一旦閉鎖されたが、唐代には

西域南道の起点として繁栄したといわれる。唐代の詩人王維が、辺境の旅に出て行く友人に贈った

詩はよく知られている。

渭城の朝雨軽塵をうるおし、客舎青々柳色新たなり、君にすすむ、

さらにつくせ一杯の酒、西のかた陽関をいずれば故人無からん。

(この詩の故人は、古くからの友人の意味)

陽関の烽火台

陽関から別れをつげ西千仏洞を訪ねる。

流れのない広い河原に沿って伸びる岸壁に、彫られている石窟は20弱。莫高窟の西側にあるので

西千仏洞と呼ばれる。案内されたのは3.4窟、5窟、6窟、7窟、9窟。北魏(4世紀~6世紀)から

唐の時代(7世紀~10世紀)に描かれた壁画が残っていたというが、ほとんど憶えていない。写真

撮影も禁止されていた。

入口付近には胡楊の林があり、この日影に入るとひんやりとして心地よかった。

西千仏洞が彫られている岸壁

党河沿いの岸壁 胡楊の林

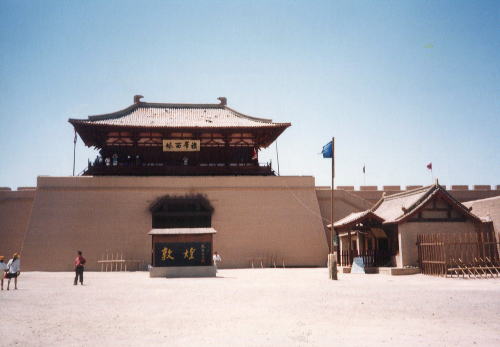

次に訪ねたのは敦煌故城、と言っても1987年映画”敦煌”撮影のためにつくられたセット。

この建築群は、西夏時代の城郭、街並みをイメ-ジして再現したものとされる。

翌年公開されたこの映画を期待して映画館に観に行ったが、あまり感心しなかった。小説敦煌の

スケ-ルの大きさ、雰囲気が感じられない、別物のドラマを見ているようだった。残念。

映画”敦煌”撮影のためにつくられた城郭

敦煌郊外の観光を終えてホテルに戻り、夕食後民族舞踊を観賞する。

見ているとダンサ-たちはしなやかに手を動かし、長い衣の袖をひるがえして踊っている。傍に

いる女性たちも胡弓を弾きながら華やかに歌っている。そういえば、莫高窟のいくつかの壁画で、

こんな踊りが描かれているのを見たような気がする。極楽の世界で舞う天女の飛翔だ。この踊りは

そんなイメ-ジを抱かせてくれる。今では敦煌舞と呼ばれているそうだ。ダンサ-たちは皆美しい。

敦煌の民族舞踊

敦煌の民族舞踊

いよいよ莫高窟を見学する日がやってきた。

莫高窟は紀元366年に、僧楽僔が山に光るものを感じて、ここを霊地として第1窟を掘ったことに

始まるとされている。その後1000年に亘り造営され、1000の石窟があったといわれるが、現在残っ

ているのは492窟。

入口から入って眼を惹くのが初唐に建てられた北大仏殿、9層の楼閣は大雄宝殿とも呼ばれ高さ

45mある。内部には高さ34.5m、幅12.5mの弥勒大仏が祀られている。内部の階段を一番上まで

登って眺めてみたが、その巨大さに圧倒され部分的にしか見ることが出来なかった。

北大仏殿(96窟)

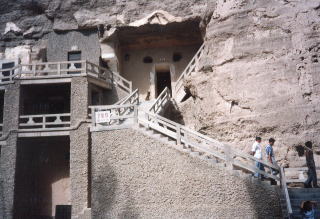

ポプラ、楡、楊などが疎林をつくる入口から少し歩いて行くと、千仏洞が見えてくる。階段を上ると、

それぞれ番号札がついた石屈が並んでいる。

石窟が並ぶ千仏洞

敦煌に初めて来た1997年には10数窟を見学させてもらったが、ほとんど憶えていない。

2001年訪ねた石窟は96窟、156窟、158窟、159窟、148窟、130窟、57窟、61窟、285窟、16、17窟

328窟、320窟、320窟、427窟、428窟、275窟、259窟、249窟である。

しかし、屈内は暗く塑像の方は正面に置かれているのでドアを開けた時に入る光線で見やすいが、

壁面にある壁画はライトなしでは、そこに何が描かれてあるか判らない。1石窟で観賞できる時間も

5分~10分程度であり、足早に各時代の壁画、塑像群を素通りしてきたという印象である。

写真も禁止されていたこともあって、頭に残っている窟はほとんどない。やむをえず、DVDの映像

の一部をカメラで撮ったものを使わせてもらうことにした。

ただぼんやりとではあるが、印象に残っている石窟はある。中でも交脚弥勒菩薩が祀られている

275窟は事前に写真で見たこともあり、今でも頭にある。莫高窟で最古の塑像とされ、造営時期は

北涼、または北魏という説がある。

交脚弥勒菩薩(275窟)

昭和の文豪”井上靖”は、この塑像について「いいですねぇ、美しいですねぇ~」と感嘆していた

という。氏の「交脚弥勒菩薩」という詩の一部を抜粋して披露させてもらう。

― 北魏の形見を一つ選ぶとなると、それはおしゃれな交脚の弥勒菩薩さま

ということになる。脚を十字に交叉した殆ど信じられぬような近代的な

姿態は、ふしぎに雷鳴、碧落、隕石、そんな天体に関するものを連想

させる。星座にでも座っているお姿かも知れぬ ―

交脚弥勒菩薩の上半身

次に印象的だったのは45窟の七尊像。敦煌を初めて訪ねたときの千仏洞はすべて忘れているが、

この屈だけは覚えている。今は有料窟になっているが、当時は無料で観賞できた。

本尊を中心に左右に阿難、迦葉、さらにその外にそれぞれ菩薩、天王が寄りそっている。中でも

菩薩は軽く腰をひねり、首を傾げながらやさしい微笑みを湛えている。それぞれの塑像の色彩は眼

を見張るほど美しい。盛唐時代のすばらしい七尊像である。ただ、写真はぼんやりして不出来だが。

45窟の七尊像

この45窟と思われる井上靖氏の「千仏洞点描」という詩がある。その詩から一部を抜粋して披露

させてもらう。

何窟か覚えていないが、思わず四辺を見廻すほど、自由、平安なものの漂い流れて

いる窟があった。 ― 本尊の面は微笑を湛えて、すべてを包容し、脇侍の迦葉と

阿難はひたすら優しく、その眼を伏せ、二体のおしゃれな菩薩は、軽く腰をひねって、

人間の哀しく愚かな営みを、見て見ない振りして、すっくりと立っていらっしゃる。

四面の壁面からは、胡楽が薄暮の迫る静けさで湧き起っている。

菩薩と阿難

天女の壁画はいくつか見たような記憶があるが、どこの窟かは覚えていない。調べてみると、

飛天が描かれた窟はいろいろあるようだが、中でも初唐に描かれた321窟の「阿弥陀來迎図」は

印象的だった。

飛天が長い衣をひるがえしながら天空を舞い、その下で天女たちが花を撒いている。天界に

住んで、下界の衆生と仏の仲立ちをする天女の姿だそうだ。極楽浄土の世界である。

花を撒く天女と飛天の舞(321窟)

飛天についても、作家井上靖氏の詩がある。「飛天と千仏」という題名だが、飛天のところだけ

披露させてもらう。

― 20年前に、一度飛天の夢を見たことがあります。深夜でした。

何百かの天女が衣の袖をひるがえして、天の一角に上がって

行きました。最後の天女が消えるまで、遠くから微かに風鐸の

音と、駱駝の鈴の音が聞えていました。

古くから飛天の壁画が描かれている窟は数多いが、とくに,唐の時代には画法に磨きがかかり、

躍動感がある。まさに天空を舞う天女である。

天空を飛翔する天女

天空を飛翔する天女

6世紀中頃、北周時代につくられた428窟の壁画は、いずれも太い黒い線で描かれていた。

驚くような印象だが、この画法が新鮮だという人もいるという。この菩薩像の輪郭線は淡紅色だった

そうだが、外気との触れ合いで科学変化を起こし、黒くなったといわれる。右側の菩薩の上には飛天

が飛翔している。

428窟の壁画

6世紀中頃、西魏の時代に開かれた285窟の天井画には、仏教と神仙思想も入った神話と伝説の

世界が描かれていた。

中央上部には如来の神を中心に伏羲と女禍が空中を飛び、下部には風の神や、力士、飛天などが

ユニ-クな姿態で躍動している。のびやかな空想を感じる世界でもある。当時の人たちは、こうした

仏画を眺めながら神への祈りを捧げたのかもしれない。

285窟の天井画

この千仏洞の中でもっとも美しい女性の像は、初唐に描かれた「樹下説法図」の中の菩薩だろう、

といわれる。透き通るような白い肌、それを飾る金色の瓔珞と冠、頬にはうっすらと紅がさし、

美しい。どこか気品も感じる。

57窟の樹下説法図の菩薩像

いつだったか忘れたが、この菩薩像をスケッチしていた平山郁夫画伯の姿をテレビで見たことが

ある。美しさはもちろん、どこか魅惑的な雰囲気のある菩薩像である。

樹下説法図の菩薩像

隋の時代(6世紀末~7世紀初頭)には三尊像の窟が拓かれていた。短命な王朝ではあったが、

100を越える屈を造っているという。釈迦説法に耳を傾ける仏の顔からは、隋王朝の力強い雰囲気を

感じる。

隋時代の三尊像(427窟)

220窟の壁画に「胡施舞」なる踊りがあった。西域から天山を越えてやってきた、胡族の踊子の

舞である。画の痛みがひどいが、爪先で立ち手を軽やかに上げ、腰をコミカルに旋回させて

踊っているように見える。中国の古書には胡施舞」についての記述があるようだが、詳しいことは

判っていないらしい。千仏洞の壁画で想像するしかないのだ。盛唐の華やかさを忍ぶことのできる、

壁画の一つになるだろう。

井上靖の小説「楊貴妃伝」では、安禄山が楊貴妃の前で胡施舞を踊る様子が、ユ-モラスに描か

れている。

胡施舞の踊り(220窟)

98窟の壁画にはホ-タン王が描かれていた。10世紀前半につくられたとされる供養者像である。

ホ-タンは西域南道にあり、当時仏教王国だった于闐(ホ-タン)は、敦煌にも大きな影響力を

及ぼしていたといわれる。イスラム教がこの地域に入ってきたのは、11世紀初めとされる。

ホ-タン王(98窟)

11世紀敦煌を支配した西夏王の壁画が409窟にあった。まるまるとした顔は愛嬌があるが、

従者に大きな笠をささせているところは、王の威風を感じる。

西夏は11世紀前半に興慶府(今の銀川市)を都とし、13世紀前半にモンゴル軍に滅ぼされる

まで、寧夏回族自治区から内モンゴル、さらに敦煌を含む河西回廊を支配していたチベット系

タング-ト族の王国である

西夏王(409窟)

159窟には従者を従えた吐蕃王が描かれていた。ここでの王は、白いガウンのような衣服に赤い

帽子を被り、後ろからは従者が華蓋をさしかけており、王の風格を感じさせてくれる。

吐蕃は、ソンチェン・ガンボが仏教を取り入れた7世紀から9世紀のチベット王国で、8世紀末から

9世紀中頃まで敦煌を統治している。

吐蕃王と従者(159窟)

9世紀半ば、吐蕃を駆逐して敦煌に漢民族の政権を収復した「張議潮出向図」が156窟に描かれ

ていた。馬に跨り、楽隊や儀仗隊を従えて行進する張議潮の姿は、威風堂々としている。

従者を従えた張議潮(156窟)

小説「敦煌」の舞台になった17窟には僧侶の像が安置され、壁画が描かれてあった。

この窟は覚えている。内部は3m四方の小さな窟で、16窟に至る狭い道の壁に穿たれていた。

僧侶の名前は洪辯。壁画には、左に杖を持った侍女、右には比丘(僧侶)が佇んでいる。

洪辯は河西都軍総統の高僧である。

ある資料によると、この窟が拓かれたのは、9世紀半ば吐蕃を駆逐して敦煌に漢民族の実権を

取り戻した張議潮が、その戦勝を長安に報告してくれた洪辯への謝礼として贈ったものと推測

されている。帰義軍節度に任じられた張議潮は、洪辯の「御影堂」をつくったのであろう。

洪辯の像(17窟)

この17窟には、大量の書画や経巻類が詰め込まれていたという。しかし、20世紀初めイギリス

のスタインや、フランスのペリオ、さらに他の探検隊によりほとんど持ち出され、世に知られたと

言われる。その数は4万点余り。それでは何故これだけの膨大な文物が17窟に保管されていたのか...

井上靖の小説「敦煌}はそれをモチ-フにしている。11世紀、宋の時代を舞台にしたスケ-ル

の大きい小説である。

杖を持った侍女(17窟)

莫高窟から外に出てみると、鳴沙山の麓に蜂の巣のように穿かれた空洞が見える。部屋は3m四方

の広さで、高さは2m足らず。ここで、寝台や暖炉の跡、絵皿、顔料などが発見されている。

画工や工芸家が、寝泊りしたところだという。名前は残されていない。敦煌千仏洞の華麗な美術品

は、無名の芸術家たちによって描かれたのである。

敦煌千仏洞の美術品を描いた無名の芸術家の宿泊所

時刻は黄昏時の20時前だったが、日はまだ高い。夕食後鳴沙山麓を訪ねる。風が吹くと、砂が

音をたてることからこの名がついたといわれる。東西40km、南北20kmある広大な砂漠の山で

ある。鳴沙山は夕暮れの光を受けて、鮮やかな稜線を描いていた。その光景は、思わず息をのむ

ほど美しい。私たちはこの砂山を上つて行った。

夕暮れ時の鳴沙山

山頂からは砂丘のうねりが果てしなく続き、西を望めば広大なタクラマカン砂漠が広がる。その

風景に西域への想いを馳せる。

眼下には三日月の形をした月牙泉が、黄昏の光に白く輝いていた。地下から吹き出す湧き水が

あり、数千年もの間枯れたことがない泉だという。

鳴沙山山頂から眺めた月牙泉

6月15日8時30分、ホテル出発、敦煌から100km東にある楡林窟に向かう。莫高窟、西千仏洞と

ともに敦煌3大石窟の一つである。

街を抜けると荒涼とした風景が広がってくる。一応舗装された道路をひたすら走って行く。

車窓からはところどころ散らばる農家、牛や羊の群れ、小麦やトウモロコシ畑、などが眼に入るが、

遠くに目をやると一望のゴビ灘である。やがて道脇に建つ6角形の土の塔が見えてきた。狼煙台

らしい。漢の時代のものという。往古こうした狼煙台は定間隔に置かれ、緊急事態が発生すると、

昼は狼煙を上げ、夜は火を点じて後方の軍事基地に知らせたものと思われる。

漢の時代の狼煙台

10時過ぎ安西のホテルに到着。しばらく休憩、昼食のあと13時南に向けて走り続け、14時40分

楡林窟に着く。

この窟は莫高窟の造営がピ-クを迎え、掘削するためのスペ-スが限られてきたため、新たに

造営された石窟寺院。唐、五代、西夏、元(7世紀~14世紀)に至る42の石窟があり、莫高窟に

次ぐ規模を誇ると言われる。とくに仏教を信仰する西夏の石窟は、美術的価値の高いものが見ら

れるという。名前は、そこを流れる楡林川の河畔に、楡の木が数多く生えていることに由来する。

私たちは、楡林窟の12窟を見学したことになっているが写真撮影は禁止されていたため、ほとんど

覚えていない。

楡林窟と周りの風景

楡林窟そばの渓谷 楡林窟

この旅は今から24年前のことであり、自分のメモもないことから長い間放置していたが、今回

曲がりなりにもまとめることが出来た。

― 了 ―

2025年5月8日 記

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/