東トルコ 旅の記憶

2003年6月18日~7月2日

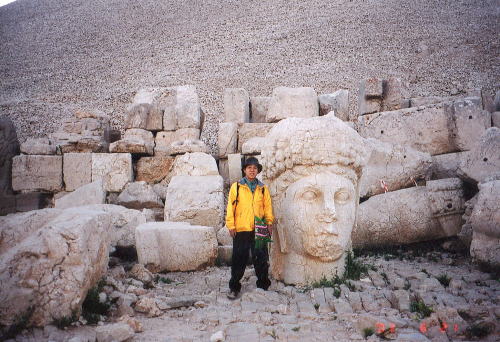

ネムル-ト山の神像

トルコはアナトリア高原と呼ばれるアジアの西端にあり、北は黒海に面し、西はブルガリア、

ギリシャ、東はジョ-ジア、アルメニア、アゼルバイジャン、イラン、東南にイラク、イランと

国境を接し、南は地中海に面している。面積は78.3㎢、日本の2倍強。

トルコの祖先は、中央アジアから移動してきた突厥(テュルク)とされる。

突厥は古くにアルタイ山脈からジュンガル盆地、さらに天山山脈の高原で遊牧を営んでいた

騎馬民族であり、6世紀半ばには突厥可汗国を建て、中央アジアの覇者となっている。しかし、

内部分裂や長い歴史の変遷を経て数百年に亘る大移動を重ね、現在の地に至ったといわれる。

このシルクロ-ド地帯にはいくつかの国家があり、その大半はトルコ系の民族が暮らしている。

中国の新疆ウイグル自治区、現在の中央アジア、さらにコ-カサスのアゼルバイジャンなどに住む

ウイグル族、カザフ族、ウズベク族、キリギス族、タタ-ル族などはトルコ系の民族である。

私は2003年6月に旅行社のツァ-で、東トルコ地域の地中海沿岸からアララット山麓、さらに

黒海沿岸の街々を旅しているが22年も前のことでもあり、そのほとんどは忘れてしまっている。

しかし、添乗員の記録と、その時撮った紙写真を頼りに遠い記憶を辿ってみたい。

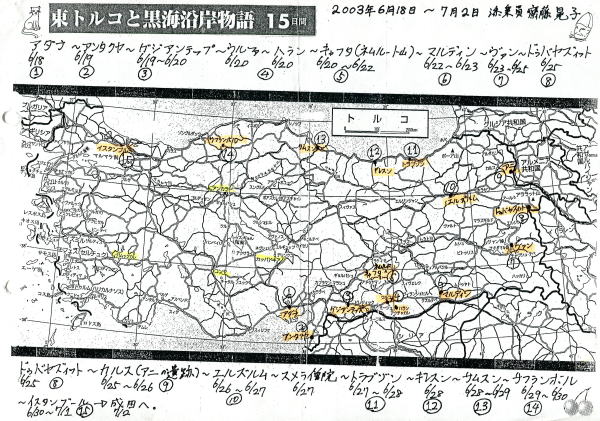

なお、日付順に訪ねた地名の簡略図を添付しましたので参考にしてください。

東トルコ 日付順の地名

6月18日TK051成田発13時25分発~イスタンブ-ル着19時40分。(6時間の時差、実時間12時間15分)

乗換へて22時10分、イスタンブ-ルを出発~23時40分地中海沿岸の街アダナに着く。24時15分

ホテルにチェックイン。

② 6月19日 アダナ~アンタクヤ~ガンジアンテップ

9時ホテルを出発して3時間走り、イケメンタルの街で昼食。その後1時間南下してアンタクヤに

着く。

アンタクヤは中国からシルクロ-ドで運ばれてきた物資が、地中海沿岸の国々に送られて行く

要衝地として、またビザンチン時代には西のイスタンブ-ル、東のアンタクヤとして栄えた街だと

いう。

初めに近郊の遺跡から出土した、ロ-マ時代のコレクションが展示されたモザイク博物館に

立ち寄ったあと、聖ペトロの洞窟教会を訪ねる。

ロ-マ時代、迫害を受けていたキリスト教徒をこの洞窟教会に導いてきたのが、キリストの

最初の弟子であった聖ペトロだと伝えられる。「クリスチャン」という言葉もここが発祥だという。

聖ペトロ洞窟教会

この教会を離れて東へ走り、20時過ぎガンジアンテップのホテルに着く。

③ 6月20日 ガンジアンテップ~ウルファ~ハラン~ネムル-ト山

7時30分ホテル出発、1時間後ユ-フラテス川に出会う。思わぬ光景に眼を見張る。バスストップ、

写真タイム。

川は青く澄み渡り波ひとつない、おだやかな表情である。川幅は広い。川岸や川中に浮かんだ

小島には緑の木々が繁茂し、その向こうには森や街並みが見える。ここはユ-フラテス川の上流。

源流は、トルコの東端に位置するヴァン湖の北西に聳える山岳地帯。

ユ-フラテス川

ユ-フラテス川の流れ

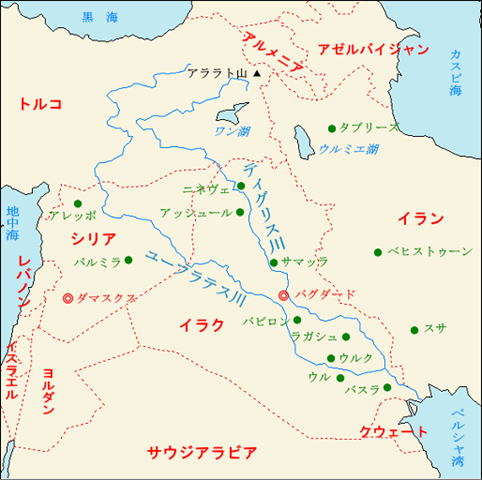

ユ-フラテス川は長さ2800km、西アシア最長の大河である。トルコ東端の山地に源流を発し、

シリアからイラクへと流れてティグリス川と合流、シャトゥルアラブ川となってペルシャ湾に注ぐ。

下流域には紀元前3000年頃、都市文明が興りメソポタニア文明として栄えた。世界最古の文明

が発祥した地であり、エジプト文明とともに古代オリエント文明に含まれる。

ティグリス.ユ-フラテス川

写真タイムからトイレ休憩をはさみ東へ3時間走り、シリア国境に近いハラン遺跡に着く。

ハラン遺跡は、資料によれば古代メソポタニア北部およびシリア北部の都市国家として栄えた

ところだといわれる。

紀元前から幾多の王朝が入れ替わり統治されていたが、13世紀半ば、モンゴル軍の襲来により

廃墟となり以後再建されることなく現在に至っているという。しかし、考古学的には貴重な遺跡で

あるらしい。

城塞跡に歩いて行くと、ゴロゴロと石が転がる広大な平原の中に高い塔と、入口と思われる門、

壊れた建物などが見えてきた。塔は、イスラム教の礼拝を呼びかけるミナレットなのか、砂漠の

目印として建てられたものなのか...と思っていたら、天文学用として使われていた、という添乗員

の記録もあった。

ハラン遺跡に立つ高い塔と門

この遺跡の記述には、アッシリア、ヒッタイトなどという文字が眼につくがピンとこない。

ガイドの説明もまともに聞いていなかったように思う。

奥に進んで行くと、立ち並ぶド-ム型のトンガリ帽子のような建物が眼に入ってきた。

日干しレンガでつくられた「ビ-ハイム.ハウス」と呼ばれる住居跡だという。内部は涼しく、

快適に過ごせるらしい。夏は50度Cにもなるという灼熱の地に、人間が工夫した知恵であろう。

ビ-ハイム.ハウス

ハラン遺跡からウルファに移動して昼食語、アブラハムの生誕地とされるリズヴァニエ.モスク

を訪ねる。

アブラハムは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の「信仰の父」として敬愛されている預言者

だという。とすれば、仏教を除くすべての宗教の祖であるということになるだろう。言葉を換えれ

ば、これらの宗教の根源は同じということになる。

リズヴァニエ.モスク

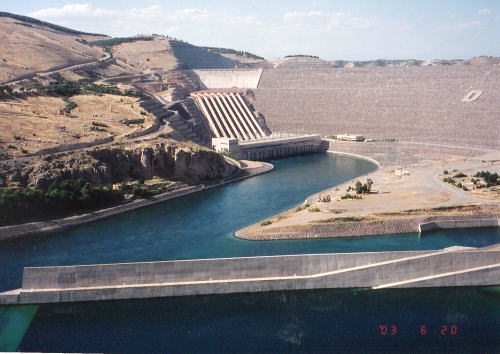

リズヴァニエ.モスクから車で移動し、アタチュルク.ダムに立ち寄る。

1983年に建設が始められ、1992年に完成した世界でも有数の大きなダム。ユ-フラテス川上流に

架けられ、高さ169m、長さ1820mある。

名前は、トルコ共和国の.初代大統領であり、建国の父とも呼ばれるケマル.アタチュルクに因んで

名付けられた。釣りやウオ-タ-ボ-トなどの観光地にもなっているという。

ただ、下流域の砂漠地帯の多いシリア、イラクへ配慮しながらの運用を期待したい。

アタチュルク.ダム

その後2時間半位走り19時40分、ネムル-ト山近く(キャフタ)のホテルに到着。

④ 6月21日 終日ネムル-ト山とその周辺の観光(キャフタのホテル滞在)

ユ-フラットホテル(キャフタのホテル)

早朝3時40分ホテル出発し、4時20分ネムル-ト山入口に着く。

バスから下りて徒歩で山頂を目指す。辺りはまだ暗く懐中電灯を持つているものの、ガレ場の

道にときどき躓きながら上って行く。急坂ではなかったが肌寒く、すこしキツく感じた。

30分後山頂の東テラスに着く。ここは標高2150m。

白々と夜が明けると空は赤く染まりはじめ、遠く山の彼方から日が上ってきた。

ネムル-ト山の日の出

しばらくするとテラスに太陽の光が当たりはじめ、巨大な人間の頭や怪獣のような頭の石像が

眼の前に現れてきた。何となく神秘的であり、ふしぎな景観である。

太陽に照らされ始めてきた石像

太陽が上って行くと、石像はさらに赤く染まってきた。しかしなぜ頭だけ置かれているのか、

それも整然と並び、太陽に向かって前を見据えている...。

さらに赤く染まってきた石像

さらに赤く染まってきた石像

資料によるとこの遺跡は、紀元前1世紀頃この地を治めていたギリシャ、ペルシャ神話の流れを

くむ、コンマゲネ王国のアンティオコス1世の噴墓だといわれる。座像の下に王の頭や、神々の

守護神とされる獅子、鷲などの頭が置かれていたのは、地震で転げ落ちたとする説と、偶像を嫌う

イスラム教徒によるものとする説がある。しかしいずれにしても、後に人間の手で置き並び換え

られとも思えるのだが...。

頭が置かれていたとされる座像

西テラスにも廻ってみた。ここも同じような頭の像と座像らしきものが置かれていた。

しかし、まだ日は当たっていない。すこし不気味にも見える。夕刻西日が当たりはじめると、輝い

てくることだろう。

西側テラスの石像

西側テラスの石像

一旦ホテルに戻り昼食休憩後、アルサメイヤ(エスキ.カレ)に向かう。

緑の草木がまばらに広がる山々の景色を眺めながら、ガレ場の道を上つて行く。

アルサメイヤを目指して山道を歩いて行くツア-.メンバ-

山頂に着くと、眼に入ってきたのが岩棚に建つ高い像。太陽神のレリ-フらしい。さらに先へ

行くと、広大な岩の台地に彫りこめられた人物の像が見えてきた。アンティオコス1世と、ギリシャ

神話の英雄ヘラクレスのレリ-フだという。王は、ヘラクレスの強大な力を共有したしたかったの

かもしれない。王の権力を象徴するレリ-フだと思われる。

アンティオコス1世とヘラクレス 太陽神のレリ-フ

次に訪ねたのはイエニカル城塞。13世紀、この地でトルコ系の軍人が興したマムルク朝の城塞

だといわれる。地元の人たちは、ここをイエニカル(新しい要塞)と呼んでいたという。

城塞の一部には、伝書バトのために建てられたところもあるらしい。なるほど伝書バトはこの

時代、通信の重要な役割を果たしていたのかもしれない。

イエニカル城塞

ここから谷の方へ下って行くと、ジュンデレ橋が見えてきた。

2世紀のロ-マ時代、古代イランの王朝バルティアに対する戦いに備えるため、ユ-フラティス川

の支流ジュンデレ川に架けられた橋だそうだ。

高い円柱は後の皇帝、カラカスに捧げられたものとされる。それにしても1800年前に、このよう

な堅牢な橋がつくられていたとは...。

ジュンデレ橋

次にカラクシュ古墳を訪ねる。紀元前1世紀につくられたコンマゲネ王朝の墳墓だという。

紀元1世紀頃に墓が荒らされ、その石がジュンデレ橋の材料にされたといわれる。

古墳の前に円柱が建てられているが、その上には神々の守護神といわれる鷲の像が置かれ、古墳の

方を振り向き辺りを見据えている。古墳の高さは30m。上からの眺めはよいらしい。

鷲の像が置かれたド-リア式円柱

この日の観光をすべて終わり、夕刻キャフタのホテルに帰る。

⑤ 6月22日 キャフタ~マルディン

朝7時30分ホテルを出て13時前ディヤルバクルに着き昼食。

ここはティグリス川上流の肥沃な平原にあり、紀元前から交易の要衝地として栄えた歴史のある街。

シリア国境に近く、トルコではクルド人が住む最大の都市であるという。

4世紀ロ-マ時代につくられた城壁は、1週5.5kmあり45m毎に円筒が建ち並んでいるという。

円筒城塞の一角

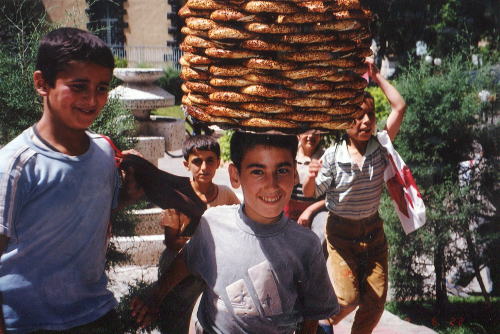

レストランの前に立っていると、子供たちがワットやって来た。手には何やら持つている。

買ってほしいのだろうが、さほどしつこくはない。それよりも私たちがもの珍しいのだろう、眼を

キラキラ輝かせながらさかんに何か話かけてくる。パンを頭に高く載せた子供もやってきた。

いくつ載せているのだろう、70~80個ぐらい、いや100個ぐらいあるかもしれない。

この子も買ってほしいよりも

「どうだいこの恰好は!...上手く載せているだろう」...そう言いたそうに見える。いかにも自慢げ

である、誇らしげでもある。おそらくクルド人の子供だろう。なかなか楽しい子供たちだった。

パンを頭にうず高く摘んだ子供

ディヤルバクルのレストランからバスに乗り東へ約100km走り、2時間後マルディンに着く。

この街は標高1083mの岩山の斜面にあり、マルディン城を背にしている。ここは中世の街並みが

残つているところで、旧市街を散策していると石造りの家並みが続きその雰囲気を感じる。

中世の雰囲気が残るマルディンの街

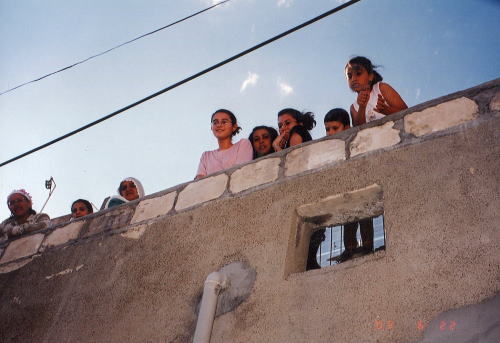

路地に踏み入れると、細く曲がりくねった緩やかな階段が続く。ふと上を見上げると、子供たち

が興味深そうにこちらを見つめていた。異国の人たちが珍しいのか、それとも

「マルディンへようこそ」とでも思ってくれているのか...しかし、何となく心和むひとときだ。

屋上から私たちを見つめる子供たち

神学校の屋上からは大きな展望が広がる。眼下には赤や白、グレ-の家々が建ち並び、街の中に

ミナレットが聳え立ち、その向こうには、草木のない赤褐色の丘陵がなだらかに伸びている。

この街のほとんどはクルド人、その他にアラブの人たちやアッシリア人も暮らしているという。

宗教はイスラム教、シリア.カトリック教が混在し、神への呼びかけをするアザ-ンと教会の鐘が

同時に谺するふしぎな街らしい。まさに、ここは異国なのだ...そんな感慨をもつ。

マルディンの街並み

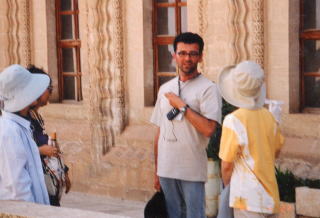

ガイドのギュンドゥアンさん 神学校のド-ム

高台に立つとさらに大きな展望が広がる。高く聳え立つミナレットの周りにはマルディン

の街が広がり、丘陵の向こうには広大なメソポタミヤ平原が見渡せる。

ここはシリア国境にある。国境といえば、鋭い眼を光らせた兵士が辺りを監視しているイメ-ジ

を持つが、そうした厳しさは感じない。往古から幾多の戦いをくぐり抜けた地とは思えないほど、

平和で穏やかな風景があった。

高台から眺めたマルディンの風景

⑥ 6月23日 マルディン~ヴァン

7時30分マルディンのホテルを出発したが、15分ほどで写真タイム。

その時カメラを向けたのはマルディンの城塞。ここは北シリアの平原を見下ろす岩山にあり、

NATO(北大西洋条約機構)軍のレ-ダ-が設置してあるという。軍事施設であり観光客は入れない。

NATO軍のレ-ダ-が設置してある岩山

写真タイムからから2時間走ってハサンケイフに着き、ティグリス川に出会う。。

ここはティグリス川上流にある古代都市の遺跡。紀元前からの歴史があり、12世紀この川に架け

られた橋の橋脚が残っている。川の水深は浅く、流れは地を這うように穏やかだ。

ティグリス川の源流はこれから訪ねるヴァン湖の北西にあり、この先シリア、イラクを通過、

ユ-フラテス川と合流してシャトゥルアラブ川となってペルシャ湾に注ぐ。

全長は1850km、ユ-フラティス川と共にメソポタニア文明を形成した大河である。

ティグリス川の上流

ティグリス川の上流

しかし、2006年から巨大ダムの建設が始まり、2019年に完成、2020年この街は水没したと

いう。

車はアナトリアの大草原をひたすら走って行く。北から東へ、また北へ方向を変える。

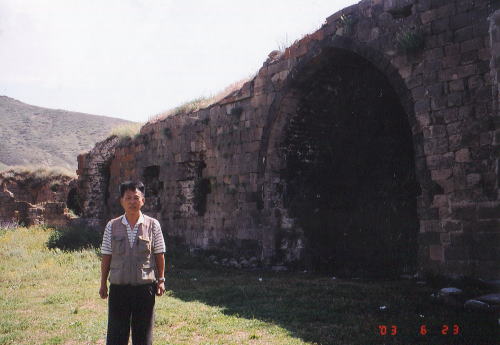

長いドライブだ。14時近く、ビトリスというところで昼食後、キャラバン.サライ(隊商宿)に

立ち寄る。

隊商宿は、シルクロ-ドに造られた商人たちの宿泊所である。彼らは馬やラクダでキャラバンを

組みながら野や山を越え、ときに灼熱の砂漠を歩いてこの宿に辿り着き、体を休めるのだろう。

シルクロ-ド東西に於ける物資だけでなく、異国の文化、音楽、宗教などが行き交ったのは、彼ら

の交易によるところが大きいと思われる。

キャラバンサライ(隊商宿)

キャラバンサライ

この隊商宿は石を積み上げて築かれているが、いつ頃造られたものか分からない。長い歳月の間

放置されていたのか、内部はかなり荒れていた。しかし、周りには野花が咲き乱れ気持ちを和ませ

てくれた。この草原に立って、遥か昔に想いを馳せるのもよいfだろう。

隊商宿前の草原に咲いていた野花

その後さらに走り続け、18時頃ヴァン湖畔のホテルに到着。

⑦ 6月24日 終日ヴァン湖周辺観光

ヴァン湖は、山岳地帯に囲まれた水面標高1640mのところにあり、トルコ最大の湖だという。

周囲の長さは430km、最大幅119km、面積は3755㎢と琵琶湖の5.6倍の広さをもつ。

朝ホテルを出てヴァン考古学博物館に立ち寄ったあと、11時頃ボ-トに乗ってヴァン湖に浮かぶ

アクダマル島に向かう。

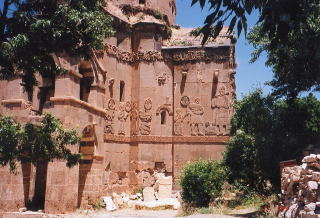

対岸の丘の上に建つアルメニア教会が近づいてくるのを眺めていると、ほどなくアクダマル島に

着く。水面は青く、赤みを帯びた島とのコントラストが美しい。

アクダマル島に建つアルメニア教会

アルメニア教会は緑の疎林の中に佇んでいた。青空に鮮やかに映えた赤い建物に眼を見張る。

10世紀前半、アルメニア王朝の時代に造られた教会だという。

アルメニア教会

近づいてみると、壁面に様々なレリ-フが彫りこめられていた。浮彫に造られた見事なデザイン

に惹かれる。よく分からないが、キリスト教にまつわるものらしい。ここはイスラム圏のトルコの

領有地になっているが、よくこの教会を残してくれたものだと思う。

教会の壁面に彫られたレリ-フ

教会の聖堂 教会のレリ-フ

ヴァン一帯は古くにアルメニア王国として栄えていたが様々な歴史の変遷があり、15世紀には

オスマン帝国とイランを拠点とする王朝によるこの地の領有争いが続いていた。しかし、結果的

にはオスマン帝国がヴァン一帯を支配したといわれる。その後いろいろなな紆余曲折があったと

思われるが、第一次世界大戦中、ヴァンのアルメニア人がオスマン軍に対し蜂起し街を占領した。

しかし、すぐオスマン軍はヴァンに侵攻し、アルメニア人を追放してしまった。これを機にして、

トルコが、ヴァンを改めて統治下に置くことを宣言したことになった。

ボ-ト乗場近くから対岸を眺めると、丘陵の向こうに雪渓を残した高い山が聳え立ち、眼を楽し

ませてくれた。湖面は青く澄み渡り、波ひとつない静かな表情を見せていた。ここは標高1700m

前後の高地、爽やかな空気が心地よい。

ボ-ト乗場近くから眺めた風景

アクダマル島からヴァンの街に戻り昼食後、郊外にあるヴァン城跡を訪ねる。

ヴアン城は資料によれば、紀元前9世紀に建てられたとされる。その後時代の順は交錯するが、

アルメリア、東ロ-マ、イスラムなどの王国に支配される。11~12世紀にはセルジュ-ク朝に

より統治下に置かれていたが、13世紀~14世紀にはモンゴル軍、ティム-ル朝に占領された。

しかし、15世紀にはオスマントルコが擡頭、第一次大戦後はトルコ領として今日に至っている。

ヴァン城はそうした栄枯盛衰の歴史を経ているが、気が遠くなるような長い歳月と風雨による

ものか、建物の大半は崩壊していた。しかし、3本の岩峰のようなものを青空に突き挙げ、城塞と

しての風格を残していた。

ヴァン城塞

バスから下りてしばらく歩き、セルジュ-ク.トルコ時代のア-チ型の門をくぐり上部を目指す。

上部に近づくと断崖の細い道となり、注意しながら上って行く。山頂に着くと、眼下に旧市街が広がって

いた。家々は緑の木々に囲まれ、遠くに眼をやると砂をかぶったような山々が連なっていた。

ヴアン城上部の道 遠くに旧市街

夕刻ホテルに帰る。

⑧ 6月25日 ヴアン~ドゥバヤズット~カルス

早朝6時30分ホテル出発。

車はヴァン湖畔をひたすら走っていたが、やがて遠くに雪山が見えてきた。アララット山らしい。

手前の山麓は広大な草原が大地を埋め、長い壁のように連なる山の向こうにアララット山が聳え

ている。すばらしい景観だ。

富士山のような山容だが、こちらは標高5137m、富士山よりも1360m高い。

草原の遠くアララット山(5137m)

アララット山がさらに近づいてきた。山巓から中腹まで雪に覆われた雄大な姿だ。ノアの箱舟で

知られた山だが、アララット山を最初に登頂したのは1829年ロシアの登山隊。現在はトルコ側に

国境線が引かれているが、アルメニアから32km、イランから16kmのところにある。

アララット山(5137m)

草原には今を盛りといろいろな花が咲いていた。バス.ストップ、降りて散策する。

夢中になってカメラを向ける。黄色いキク科の一種と思われる花、、赤い花はアネモネに似ている。

紫と白色の花はよく分からない。しかし、心和むひとときだ。旅の疲れを癒してくれる。

草原に咲く花々

アネモネに似た花 キク科の一種と思われる花

車は草原の道をひたすら走り続け、ドゥバヤズット郊外にあるイサク.パシャ宮殿を訪ねる。

この宮殿は1685年、当時この地を治めていた知事のイサクパシャによつて建設が始まり、

99年の歳月を経て1784年に完成したという。

ペルシャとアナトリアを結ぶ中継地として、シルクロ-ドの重要な役目を果たしていたと思わ

れる。。広さは7600㎢、部屋数は366あるらしい。

この宮殿の上にある丘陵に上つて眺めると、この荒涼とした大地にあって一際美しい。壮大で

ある。

イサク.パシャ宮殿の全景

壁面に彫られたレリ-フも精巧である。華麗である。クルド人が造った傑作といっていいだろう。

この建物には、ペルシャ、アルメニア、バロツク他の建築様式が取り入れられているといわれる。

イサクパシャ宮殿

イサク.パシャ宮殿の壁面に彫られたレリ-フ

クルド人はトルコ、イラン、イラク、シリアなど住み、人口は3500万人~4800万人。自らの国

を持たない世界最大の民族といわれる。

ドゥバヤズットの街から26km離れたアララット山の麓に、「ノアの箱舟」伝説に纏わる痕跡が

あるというので見学jさせてもらった。

旧約聖書によれば、神の意志により大洪水が起こり、全ての人間や生き物はそれに吞み込まれて

しまったが、ノアやその家族が乗った箱舟だけはアララット山に漂着したとされる。

上から眺めてみると、それは山の斜面にあり確かに船の形をしている。しかもかなり大きい。

調査団よれば、船は木材で造られ、船の大きさ、使用した金属部品などは聖書に書かれている

ものと同じだという。トルコ政府は様々な証拠が発見されたとして、この地を

「ノアの箱舟国立公園」に指定している。しかし、これに異論を唱える学者もあり、公にはこれを

ノアの箱舟だと認められてはいないらしい。

ノアの箱舟が漂着したとされる跡

この痕跡が本物かどうか、ということは私には分からない。しかし、この地にそれらしきものが

あったということにはロマンを感じる。

ちなみに、「ノアの箱舟」をモチ-フにした井上靖の小説に「四角な箱」がある。若い頃に読ん

で面白かったので先年取り寄せて読み返してみたところ、やはり面白かった。

ここからはアララット山が間近に見える。何度眺めてもいい、その堂々たる姿に惹かれる。

アララット山

右手には小アララット山も聳えていた。こちらの標高は3896m。なだらかな稜線を描き、まさに

富士山のようだ。ただ雪はなく、1本の雪渓のようなものが白い線となって流れ落ちていた。

小アララット山

この地域は、古くからアルメニア人の多くが居住してきたところであり、アララット山は

アルメニア民族のシンボルとされている。そのため、トルコとソ連によって引かれたこの地域の

国境を、アルメニアは承認していない。今でも国章はアララット山になっている。

トルコ側から見るとアララット山は左に、小アララット山は右に位置しているが、アルメニア側

からはその逆になって見えるはずだ。

アララット山(左)と、小アララット山(右)

ホテルに戻り昼食後、米大使夫妻が来ているということで、クルド人の歓迎の踊りが披露された。

制服を着た男たちが横一列に並び、手をつなぎながらラインダンスのように足を上げて踊つていた。

何ともユニ-クな踊りだ。もしかしたらクルド人の伝統的な民族舞踊なのかもしれない。

民族舞踊の準備をするクルド人の男たち

⑨ 6月26日 カルス~アニ遺跡~エルズルム

朝7時ホテル出発、45km先にあるアニ遺跡に向かい50分後到着。

資料によると、この遺跡は川と渓谷に囲まれた天然の要塞にあり、10世紀から11世紀半ばまで

アルメニア王朝の首都として栄えていた。商業都市として様々な交易ル-トが交わる場所にあり、

東西シルクロ-ドの要衝地でもあった。

11世紀半ばからは、様々な民族の興亡によりこの地を支配する王朝も変遷していったが、13世紀

から14世紀にかけてはモンゴル軍やティム-ル朝に、さらに16世紀にはオスマン帝国に支配されて

いた。

その後地震により長い間放置されていたアニ遺跡は、19世紀にはロシアの帰属となったことも

ある。しかし、第一次大戦中オスマン帝国はこの地にいたアルメニア人を追放し、以後はトルコの

領有地として現在に至っている。

現在残る遺跡の多くは、9世紀~11世紀のアルメニア王朝期のものとされる。中には聖堂、教会

などの遺跡が見られたはずだが、ほとんど憶えていない。ただ外壁だけはカメラに収めていた。

アニ遺跡の外壁

アニ遺跡

ガイドの説明もまともに聞いていなかったように思う。しかし、爽やかな空気に包まれた遺跡内

の風景に眼を見張ったり、足元に咲く野花を愛でたりしながらの散策は、楽しい思い出として頭に

残つている。

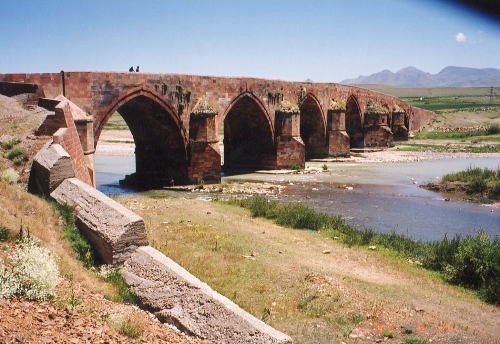

アニ遺跡の観光を終えてエルズルムに向かっていたが、途中アラス川に架かるチョバン.デデ橋

のところで写真タイム。

この橋は13世紀イルハン朝時代に架けられたものとされ、シルクロ-ド交易で重要な役割を果た

したといわれる。何度も修復を重ねてきて今の姿があるという。

アラス川に架かるチョバン.デデ橋

イル.ハン朝はチンギス.カンの孫フレグが13世紀に建国したモンゴル帝国の一つで、版図は

現在のイランを中心に、アムダリア川流域からイラク、アナトリア東部まで及ぶ。

モンゴル帝国(13世紀~14世紀)

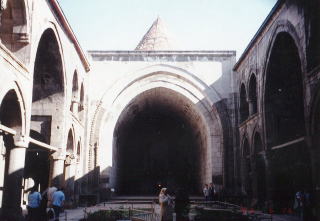

チョバン.デデ橋から2時間走り14時前エルズルムに着く。昼食後ヤクティエ神学校を訪ねる。

この神学校は14世紀初頭イル.ハン時代に建造されたものだが、現在は民族博物館になって

いるという。三角錐の屋根があるのがこの神学校の特徴らしい。

中を歩いていると、トルコの女性たちが来てメンバ-の人に話しかけ、陽気にわいわいやって

いた。誰かが彼女たちにカメラを向けると、並んでくれたので私も仲間に入って撮らせてもらった。

ヤクティエ神学校の入口付近 トルコの女性とツァ-メンバ-

その後ウル.ジャ-ミィモスクを訪ねたことになっているが、疲れていたためか写真は撮って

いない。夕刻エルズルムのホテルに着く。

⑩ 6月27日 エルズルム~スメラ僧院~トラブゾン

朝7時エルズルムのホテル出発、黒海沿岸にあるトラブソンの街を目指して北西へ走って行く。

途中何回かのトイレ休憩をはさみ12時過ぎ昼食。そこから北へ走り、14時スメラ修道院入口に着く。

出発から7時間かかっている。車窓からの風景はまったく憶えていない。

上を見上げると修道院は、切り立った岩山の中腹にあり、垂直の岸壁に張り付くように建って

いた。生憎の霧雨で建物はぼんやりと見え、幻想的な雰囲気が漂う。

霧雨のなかに建つ スメラ修道院

修道院は標高1200mに建ち、川からは300mあるという。岩壁に沿って造られた長い階段を

上つて行く。次第に霧は張れ、辺りは明るくなってきた。

スメラ修道院への階段

上り始めて30分、ようやくスメラ修道院が見えてきた。ここは標高1200m、渓谷の川からは

300m上にある。外観は赤みを帯びた壁にレリ-フが施されなかなか美しい。

この修道院は、紀元4世紀ビザンチン時代に創設されたといわれる。その後修復を重ねてきたと

思われ、現在の建物は14世紀のもの。

長い間キリスト教徒が暮らす特別なエリアとして存続していたが、トルコ共和国が成立した

1923年、ギリシャとの住民交換によりこの修道院からキリスト教徒は居なくなり、閉鎖されたと

いう。

スメラ修道院の全景

近づいてみると壁面はかなり痛みが見られたが、建物は長い歳月にも耐えて堅牢に思えた。

僧院は6階建て、内部は岩窟教会の他、10以上の礼拝堂があり、フレスコ画、聖マリアと聖書の

物語などが描かれ、72室の部屋があるらしい。

無人のため中に入ることはできなかったが、最新の情報によればその後修復がなされ、2021年

には一般公開されていることを知った。

スメラ修道院の外観

スメラ修道院からさらに北へ走り、14時過ぎトラブソンの街中から少し離れた黒海を背に建つ

アヤソフィアを訪ねる。

ここのアヤソフィアは、13世紀教会として建てられていたが、16世紀にはモスクとして改修され

ている。その後20世紀の改修作業でビザンチン時代の絵画が発見され、博物館として一般公開され

るようになった。しかし、2013年からは再びモスクとしても利用されているそうだ。

内壁には聖母マリア、最後の晩餐等のビザンチン様式のフレスコ画が多数描かれている。

イスタンブ-ルに有名なアヤソフィアがあるが、ここはトラブソンの小規模なアヤソフィヤ。

アヤソフィアの外観

この日の観光を終えてホテルに行く途中城壁が見えた。13世紀のビザンチン時代に造られたもの

らしい。

13世紀 ビザンチン時代の城壁

⑪ 6月28日 トラブソン~ギレスン~サムスン

朝9時ホテル出発。黒海沿岸を西へ175km走り、3時間後ギレスンに着く。

さらに細い坂道を登り、車から降りて歩いて展望台に行く。眼下にはギレスンの街並みと黒海が

広がっていた。ここはかってのギレスン城だったところらしい。

展望台からギレスンの街並みと黒海を望む

1時間後街に降りて黒海のそばにあるレストランで昼食。他の観光客もかなり入っていた。

食事後散歩しているとカフェのそばにサクランボがあった。

ギレスンはサクランボの発祥地であるという。古代ロ-マ時代、ここに駐屯していた執政官が

サクランボの木を見つけ、ロ-マに持ち帰ったことからヨ-ロッパに広がったと言われる。

日本に入ってきたのは明治時代で、北海道や東北、山梨などで栽培されているが、とくに山形

県の寒河江市は有名。ギレスンが寒河江市と姉妹都市になっているのはそのためだろう。

食用のサクランボはセイヨウミザクラのこと。ソメイヨシノと同じバラ科、サクラ属、花は白い。

黒海そばのレストランで食事する観光客

岩場に眼を向けると魚釣りをしている人がいた。のんびりした光景に心安らぐ。

ギレスンの海岸で魚釣りをする人

その後黒海沿岸を西へ走り続け、夕刻サムスンのホテルに着く。

⑫ 6月29日 サムスン~サフランボル

この日はサムスンからサフランボルへの移動だけ。

朝8時30分ホテルを出発してからひたすら西へ走って行く。途中紫色の花が群生する草原に

立ち寄ったり、トイレ休憩しながら13時頃ドライブインで昼食。その後、車窓に流れる田んぼ、

麦畑、赤く染まった川を見ながら、17時過ぎようやくサフランボルに着く。走行距離は320km、

移動時間は8時間40分。

⑬ 6月30日 サフランボル~イスタンブ-ル

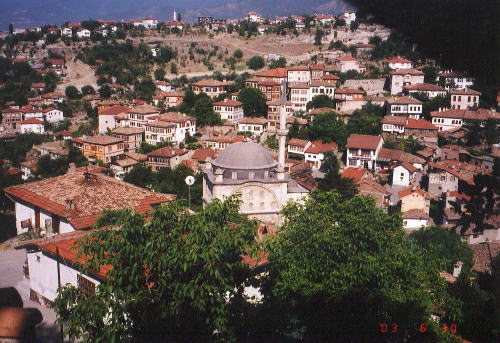

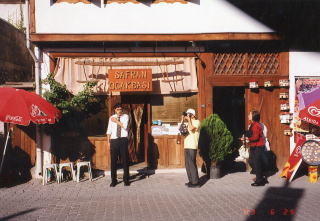

サフランボルは黒海から遠く離れたところにあり、13世紀~20世紀初頭までシルクロ-ドの

拠点として栄えた街。旧市街にはモスク、大浴場、マドラサなどが残つているという。

名前はかってサフランが群生していた街であったことに由来する。

サフランは古代から薬用植物として栽培され、メシベを乾燥したものは薬用、スパイスとして

非常に高価らしい。アヤメ科の多年草で、秋に咲き、花は淡紫色。原産地は、ギリシャのクレタ島

といわれる。

朝8時30分ホテルを出発して小高い丘に上ると、眼下にはサフランボルの街が広がっていた。

家々の屋根は赤く彩られ朝日に輝いていた。その色彩は華やかではあるが、どこか落ち着いた

雰囲気を感じる。

サフランボルの街並み

古くに交易の街として栄えたこの街も、今は観光の街として多くの人たちが訪れているという。

日本との交流もl行われ、毎年5月には「日本文化の日」が開催されているらしい。

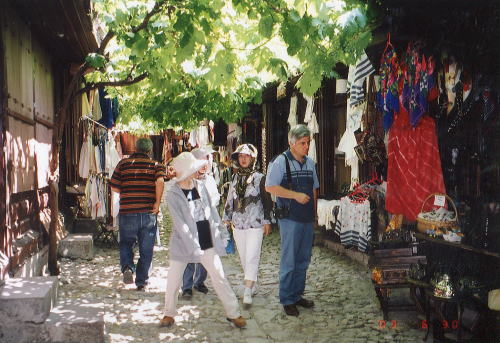

自由時間に街を散策してみると、白い土壁に木の窓枠が嵌められた独特の家並みが続き、どこか

懐かしさを感じる。石畳が敷かれた両側の道脇には木造りの家々が建ち並び、軒先にいろいろな

土産物が客待ちしていた。

サフランボルの街並み

サフランボルの街並み

サフランボルの観光を終えてから12時イスタンブ-ルへ向かう。距離は420km。1時間走って

昼食。さらにトイレ休憩以外は休むことなく走り続けて行く。途中交通事故で渋滞に巻き込まれ

ながらも19時過ぎボスボラス海峡を通過、20時前イスタンブ-ルに到着する。

6月19日アダナで車に乗り、地中海側からヴァン湖、アララット山山麓を経由、黒海沿岸を走って.

イスタンブ-ルまでの走行距離は4020km、長い旅を終えた。

⑭ 7月1日~7月2日 イスタンブ-ル~成田

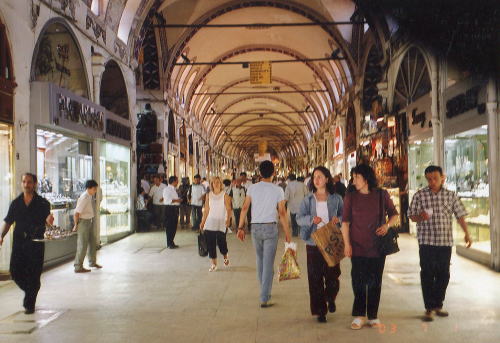

この日は午後出発のため、午前中はグランドバザ-ルに行ってみた。

この市場はイスタンブ-ルの旧市街にあり、550年の歴史をもつ世界最大のバザ-ルだといわれる。

4000軒もの店が軒を連ねる中には、宝石、金銀製品、絨毯、衣料品、食器類、革製品などがところ

狭し並べられ、眼を楽しませてくれる。

5年前の1998年にもこのバザ-ルを訪ねたことがあるが、その規模の大きさに驚いたことを記憶

している。今回は1時間程足早に通りを歩いてみたが、残りドルも少なくなっていたため何も買わず

に外に出たように思う。

グランド.バザ-ル

グランドバザ-ル

14時ホテル出発。15時30分アタチュルク国際空港にて手続き。

17時30分トルコ空港発、翌日11時10分成田空港到着。千葉方面電車に乗り帰宅する。

― 了 ―

2025年2月25日 記

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/