雲南の少数民族と風景

2002年4月13日~4月28日

鋭い岩峰が広がる石林の風景

中国の最西南部にある雲南省の平均海抜は約2000m、地形が複雑で梅里雪山や白馬雪山が連なる

北部の高原地帯は亜寒帯気候でやや寒いところもあるが、南部では四時おだやかな天気が続く。

春のような天地の里といってもいいだろう。しかしそのほとんどは山岳地帯で、耕地は全体の1割

にも満たない。その狭い耕地で人々は、この地帯を貫く長江や瀾滄江の流れを利用して稲をつくり、

田畑を耕しながら生活を営んでいる。

雲南省にはイ族、ペ-族、ハニ族、サニ族、ナシ族、タイ族、ミヤオ族、チワン族など数多くの

少数民族が住んでいる。この地帯に漢族が定住し始めたのは14世紀末で、今では雲南省人口の7割

近くを占めるほどになったが、もともとはチベット、ミャンマ-語族の天地だったのである。

雲南省で稲作をしている少数民族が文化的にも日本人に似ていることから、彼らの一派が日本人

の先祖ではないかと考える学者もいるという。似ているところと言えば古代日本の宮廷芸能の一つ

で、相互に求愛の歌をかけあう歌垣があり、また平安期にはじまり日本の農漁村で明治期まで生き

ていた、ヨバイの風習が残っているところもあるらしい。若者が夜、娘の家に忍びこんで行く

ヨバイについては私が子供のころに聞いたことがあるし、最近では同じチベット系のブ-タンでも

この話を耳にしたことがある。むろん、漢民俗社会や朝鮮社会ではありえないということなので、

もしかしたら日本人のル-ツは彼らなのかもしれない。顔立ちも私たちによく似ていて、とても

親しみを感じる。

雲南省の面積は39万4千㎢と日本より大きい。ここに約4500万人の人が住んでいる。狭い耕地

面積のわりに多勢の人が暮らしているのは、緑豊かな森林と清冽な水に恵まれているからだろう。

このコ-スを訪ねてすでに13年を経ているため断片的にしか憶えていないが、紙焼きの写真と

添乗員のスケジュ-ルメモ、手許の資料を参考にして、当時の記憶を呼び戻したいと思う。

2002年4月13日、私はY旅行社が主催するツァ-で成田を出発、その日の夜昆明に入った。

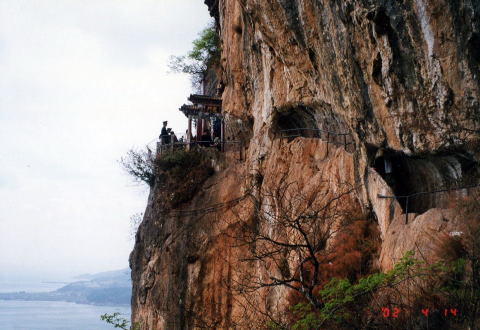

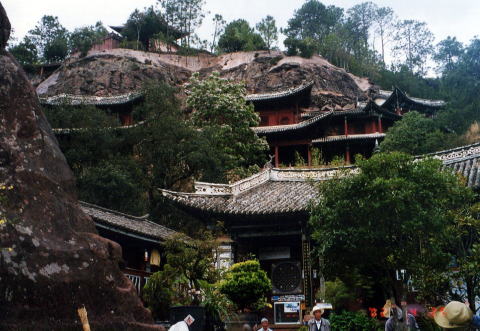

翌日朝ホテルを出て、西山龍門石窟寺院に向かう。リフトで上って行くと寺院の入口付近には

すでに大勢の人が参拝に来ていた。そのほとんどは中国人である。昆明に来てここを訪れない人は

いないと言われるほど有名な道教の寺院らしい。

道教は老子を祖とし、漢民族の多くが信仰する伝統宗教である。この石窟寺院は18世紀から19世紀

の72年間かけて造られた。龍門は「登龍門」の意味があり、その昔科挙を受験する人たちはここを

訪れていたのかもしれない。

龍門石窟寺院は標高2414mの断崖絶壁の岩上に建ち、入口の石門には龍門の文字が大きく書かれ

てあった。

龍門石窟寺院の入口

岩をくりぬいて造られた石窟には、魁皇という学問の神様や鳳凰と呼ばれる像などが祀られて

いた。いずれの像も色鮮やかで、いかにも道教らしい雰囲気を感じる。展望台に出ると真下に

滇池が一望できた。南北約40km、東西約8km、面積300㎢あり中国で6番目の大きさをもつ湖で

ある。古来より人々は滇池で魚を採り、周辺の湿地帯で農業を営み生活してきたという。

また14世紀から15世紀にかけて明の大航海士として活躍した鄭和は滇池湖畔で生まれたらしい。

彼を祀る鄭和公園がこの湖の南岸にある。

滇池を望む龍門石窟の展望台

色鮮やかな龍門石窟の像

龍門石窟から滇池西岸を走り、西山森林公園の一角にある華亭寺を訪ねる。この辺りは滇池に

沿うように華帝山、太華山、羅漢山が連なり、全体が森林公園となっているところ。山の高さは

1900m~2350mある。

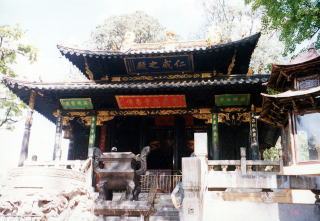

華亭寺は雲南省で最大の規模を誇り、900年以上の歴史をもつ禅宗寺院。ただ建物は何度も再建

を繰り返し、現存するものは1923年に建てられたもの。寺院内には大雄宝殿、樓経堂などが立ち

並び木彫りの五百羅漢も見られたが、天王宝殿の入口に祀られた四天王が一番印象に残っている。

華亭禅寺の楼閣

天王宝殿入口の四天王像

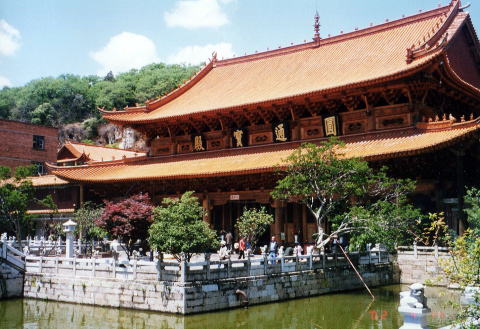

次に訪ねたのが昆明中心部にある円通禅寺。南詔国時代に造られ、1200年以上の歴史を誇る

古刹。南詔国とは、8世紀半ば雲南の洱海地方(大理付近)に興ったチベット・ビルマ語族の王国。

つまり現在の少数民族の先祖である。

山門をくぐり円通勝境と呼ばれる禅坊から坂を下って行くと天王殿、八角亭と続き、いちばん

重要とされる円通寶殿がもっとも低い位置にあった。八角亭から円通寶殿にかけては池が張り巡ら

され、周囲は回廊で取り囲まれていた。また上座部仏教やチベット仏教の仏殿もあった。このよう

なひとつの寺院に、大乗仏教、上座部仏教、チベット仏教が祀られてあるのは珍しい。

円通寶殿

円通寺の仏殿

円通寺からは近くにある翆湖公園に立ち寄った。ここは緑豊かな樹木が茂る公園で、昆明の人

たちの憩いの場所となっている。ボ-トを浮かべて遊ぶ若い男女、湖畔でゆったり散策する人たち、

麻雀やトランプに興じる人たちも見られた。ここでしばらく休憩したあと、昆明の北郊外にある

金殿に行く。

この寺院は、16世紀末明の時代に道教を篤く信仰していた人物がここに大和宮という道観を建て

たのが始まりで、17世紀初頭には金殿が建立された。金殿というのは銅製の宮殿のことで、正確

には銅殿というらしい。

金殿の一角

4月15日、この日も空は高く、ぬけるような青空が広がっていた。

8時30分ホテル出発、昆明から東南へ約100km離れた石林風景区に向かう。途中昆明とハノイを

結ぶ鉄道を横切り、陽宗湖という真珠の養殖で有名な湖に立ち寄ったあと、11時過ぎ乃古石林

(ダイコセキリン)に着く。

石林風景区はもともと海であったが、2億8千年前の地殻変動により岩盤が隆起、そのあと風雨に

よる浸食や地震によって岩山が削られて無数の鋭い岩峰が出現、現在のような不思議な地形に

なったという。その面積は400㎢と広大、すべてを見てまわると1週間はかかるらしい。平均海抜

は1750m。

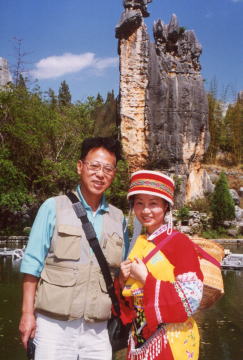

バスから降りたところで、あでやかな帽子に白い民族衣装を身につけ、日傘をもった若い女性

ガイドが出迎えてくれていた。サニ族の高さんである。サニ族は雲南最大の少数民族イ族の一派

だが、言葉や衣装が違うそうだ。

サニ族の高さん

高さんの案内でよく整備された道をゆっくり歩いて行く。多少日差しは強いものの空気は爽やか

で心地よい。広大なカルスト台地の中に岩峰群が次々に現れてくる。大きな塊りもあれば単独で

立っているものもある。筍のように見えるものもあれば、茸のような形をしているものもある。

まれに巨大な人間が立っているようなものもある。形は様々である。しかしその姿は、一様に鋭く

天を突いている。岩峰群は黒く、赤い大地と緑の木々が映えて美しい。

乃古石林の風景

乃古石林の風景

乃古石林にて

奥に入って行くと岩山の間に清冽な池があった。台地には東屋も見える。ここの景観もまた美しい。

乃古石林の風景

乃古石林の風景

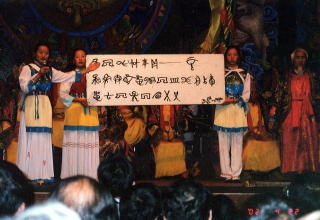

昼食時はサニ族の民族舞踊を見た。少数民族の代表的な曲に合わせ、女性たちは白や緑の民族

衣装を身に着け華やかに踊ってくれた。恋愛を表すときは白い民族衣装を身につけ、豊作を願う

ときは緑の民族衣装をつけて踊るらしい。

民族舞踊を披露するサニ族の女性

民族舞踊を披露するサニ族の男女

男性の一人はひょうたん型の楽器で演奏し、他の男性たちは三味線のような長い楽器をもって

力強く踊ってくれた。長い楽器は松明を象徴するらしい。かって西南夷と呼ばれていた彼らの

先祖が、13世紀末雲南省が「元」の版図になるまでこの地帯に他の民族を侵入させなかったのは、

骨格逞しく剽桿な民族である彼らの武勇があったからだろう…と感じさせてくれるような踊り

だった。

三味線のような楽器をもって力強く踊るサニ族の男性

ひょうたん型の楽器を吹くサニ族の男性 踊るサニ族の男性

乃古石林から歩いて李子箐石林(リシセイセキリン)に向かう。ここは石林風景区の中心をなす

ところで規模も大きく、岩峰はさらに険しく真っすぐに聳え立っていた。観光客も非常に多い。

岩壁には石林とか天道奇観、剣峰などと書かれているものもあった。

李子箐石林の風景

李子箐石林の風景

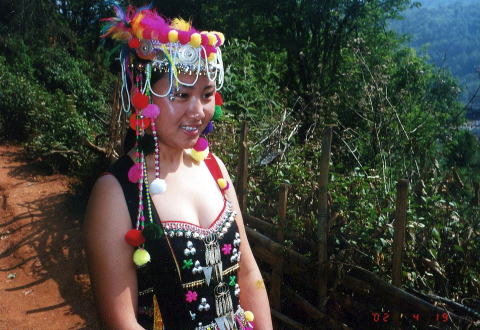

大きな池の畔に出たところで、華やかなサニ族の民族衣装を着た若い女性たちに出会った。

大勢で互いに写真を撮り合いながらはしゃいでいる。なかなかの美人揃い、楽しそうだ。ガイドの

郭さんが話しかける。

「どこから来たの?」

「昆明からです。私たち師範大学の学生で遊びに来ていたのです」…どうやら漢族の女学生たちが

サニ族の服に着替えていたらしい。そばで聞いていたNさん、

「僕も入っていい?」

「ワア~!どうぞ、OKよ」…Nさん、たちまち大勢の娘たちに取り囲まれてしまった。

サニ族の衣装を着た昆明師範大学の女学生とNさん

彼女たちにカメラを向けるが、みな愛想よく笑顔を見せてくれた。みなそれぞれに彼女たちの

中に入っていく。多少気恥ずかしかったが、私も撮らせてもらった彼女たちの一人とカメラに

収まった。

サニ族の衣装を着た昆明師範大学の女学生

昆明師範大学の女学生と 昆明師範大学の女学生

何と明るく素直な娘たちなのだろう…これは四時春のような気候の中でスクスクと育ってきた

せいかもしれない…そんなことを思いながら展望台に上ったところで、無数に広がる岩峰群が眼に

飛び込んできた。形は様々である。剣のように鋭く突き上げているものもあれば、笠をかぶって

いるようなものもあった。ふしぎな景観だった。これは太古の昔から地球の自然が造り出してきた

現象だろう。

李子箐石林のふしぎな岩峰群

剣山のような李子箐石林の岩峰群 李子箐石林の展望台

毎年旧暦の6月にはここでサニ族の松明祭が行われるそうだが、炎に浮かび上がる岩峰群と、

華やかなサニ族の衣装が乱舞する景観はさぞ壮観であるにちがいない。

4月16日、9時ホテルを出発、建水へ向かう。山岳地帯の尾根道をひたすら南に向けて走って行く。

眼下の深い谷底には川が流れ、ところどころ棚田も見えている。対岸の山頂には、春の陽光に輝く

弥勒仏が立っていた。ブドウやサトウキビ畑が続き、まれにヤシの木々も茂っている。いかにも

南国らしい風景だ。

12時沙甸という回族が住む村に着き、昼食をとる。ゼンマイ、ニガウリ、シイタケ、ナス、ネギ、

キュウリ、菜の花などの炒め物とアヒル、牛肉のスライスに揚げ饅頭が出された。食べきれない

ほどの量だったが、ほとんどが油で炒めたものばかりで閉口する。

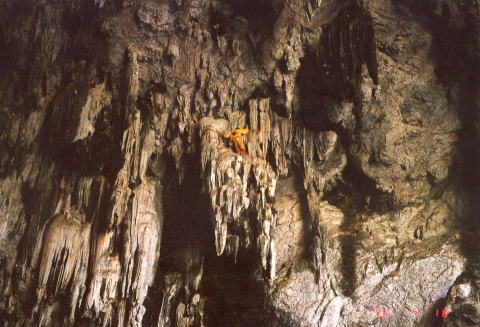

昼食後さらに南に向けて走り、14時過ぎ燕子洞に着く。燕が棲んでいるという非常に大きな

鍾乳洞だ。高さ40m、奥行き1300m位あるという。入口で見上げると無数のつららのような鍾乳石

がぶら下がり、何かの願いが込められたものだろうか、そこに赤や青の札が結び付けられていた。

燕子洞入り口

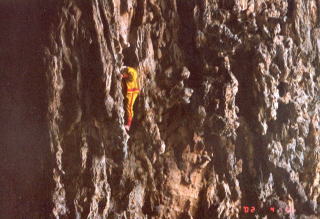

中に入ってゆくと、遙か断崖絶壁の斜面に黄色い服を着た一人の男が立っていた。イ族の男性

らしい。裸足である。滑りやすい鍾乳石を上るにはこの方がよいのかもしれない。これから燕の

巣を採る実演を見せてくれるそうだ。男はこちらを振り向いたかと思うとゆっくりと移動し始めた。

時々すばやく石から石へと跳び渡っている。そこは天井から剣のような鍾乳石が垂れさがり、下か

らも刃のような石が突きあげているところだ。その様子をハラハラしながら見ていたが、やがて

彼の姿は視界から消えた。

しばらくするとまた彼の姿が現れ、今度はゆっくりと下降し始めた。どうやら燕の巣が採れた

らしい。手で岩を掴み、一つ一つ足場を見つけながら確実に降りてくる。ザイルは使っていない。

ひとつ間違えれば転落してしまう、命はない。しかし、彼は見事に下りきっていた。

遙か天井下の鍾乳石を移動するイ族の男

遙か天井下の鍾乳石を移動するイ族の男

岸壁を下降するイ族の男

その後鍾乳洞の奥深くに入り弥勒菩薩の像を眺め、帰りはドラゴンボ-トに乗り、暗い洞窟内を

流れる川をわたって鍾乳洞を出た。

ドラゴンボ-ト

イ族は古くからこの地帯に住む西南夷の子孫だといわれている。居住域は雲南省の他に四川省、

貴州省、広西チワン族自治区、さらにベトナム、タイにまで及びその範囲は非常に広い。多くの

支族をもち、イ族はその総称である。チベット・ミャンマ-語族でもともとチベットの南東部に

住んでいたが、古くにこの地帯に移住してきたとされる。現在では雲南省に最も多く居住している。

その日私たちは建水に入り、ホテルに泊まった。

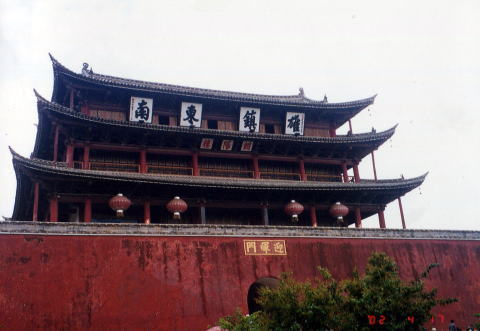

4月17日、この日は終日建水の街の観光。朝から曇、時々小雨がパラつく天気。9時ホテルを

出て街へ向かう。建水は元から明の時代にかけて造られた建物が多い。ハニ族、イ族自治区に

位置している街だが、漢族が多く住む。おそらく彼らは元から明の時代にかけてここに移住して

きたのだろう。

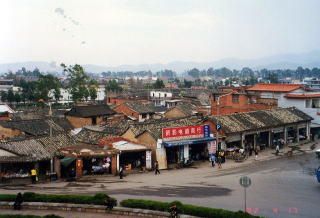

朝陽楼と呼ばれる楼閣に入る。創建は1389年というから明の初期にあたる。上に上ってみると

古い街並みが広がっていた。そのほとんどは黒や赤の屋根瓦にレンガ作りの家屋。遠くに山の

稜線がぼんやりと連なり、緑の木々の手前にゆったりと流れる川面が見える。街行く人たちも

ゆったりと歩いている。なかなか風情を感じる風景だ。

建水の朝陽楼

朝陽楼から建水の街を望む

朝陽楼から歩いて文廟に向かう。様々な店が立ち並ぶ道端に将棋、麻雀をやる人、大きな竹筒

で水タバコをふかす老人、竹篭に赤ん坊を入れて背負う母親などが見られた。何とものどかな

情景である。

文廟は1285年元の時代に創建された孔子廟。少数民族に孔子の教えを広めるためにつくられたと

される。門から入って行くと、池を背に大きな孔子像が建てられていた。

文廟の孔子像

文廟にて 沫泗淵源と書かれた文廟の建物

文廟から一旦ホテルに帰り休憩後、双龍橋に行く。清朝の乾隆帝時代(18世紀)に建てられた

石造りのア-チ橋で長さは148m。17のア-チが連なっていたが、広義には眼鏡橋といってもいい

だろう。

3重の屋根をもつ楼閣をくぐり歩いて行くと中程過ぎに同じような楼閣があり、その先の袂には

2重の屋根をもつ楼閣があった。なかなか風格のある古代橋だ。周りにはのどかな田畑が広がり、

南国らしい黄色い大輪の花が咲いていた。

建水の双竜橋

建水の双竜橋上

次に訪ねたのが朱家花園と呼ばれる豪邸。清朝の1905年から30年かけて造られた資産家朱さん

の邸宅で、広大な敷地には42の建物と9つの庭園、400以上の部屋があるという。邸内には緑の木々

が茂り、鮮やかな花が植えられ、お寺の本堂のような家屋もあり、部屋には数多くの水墨画、書画、

骨董品などが展示され、邸宅というより大きな寺院のような印象をうけた。

三国志演義、西遊記、水滸伝と共に有名な小説、「紅楼夢」の舞台(大観園)をモデルしたという。

朱家は錫の採掘で財を成したらしい。

朱家花園と呼ばれる邸宅

朱家花園と呼ばれる邸宅

朱家花園と呼ばれる邸宅

4月18日 この日は一旦昆明に戻り、空路シ-ナンパンナの中心地「景洪」に向かう。

9時ホテル出発。山間の峡谷沿いの道を走ること6時間、15時過ぎ昆明に着き、博物館や自由市場

を見てまわったあと空港近くのレストランで夕食。20時前の飛行機に乗り、20時40分景洪に到着。

景洪は昆明から遠く南西へ733km離れ、ミャンマ-やラオスとの国境近くにある。瀾滄江が街を

流れ、この地帯に住む人たちの生活を潤している。熱帯雨林気候で標高は533m。朝は涼しいが

日中はかなり暑い。

シ-サンパンナには数多くの少数民族が住んでいるが、一番多いのはタイ族。現在のタイ王国の

人たちの先祖は、もともとこの地帯に住んでいたと考えられている。

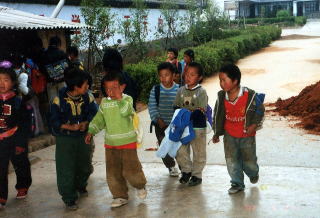

4月19日 朝9時ホテル出発。街中から郊外に出て狭い山道を通り森をぬけると、なだらかな丘陵

が見えてきた。段々畑が広がり集落点々。畑仕事をする人の姿も見られる。ハニ族が住む村である。

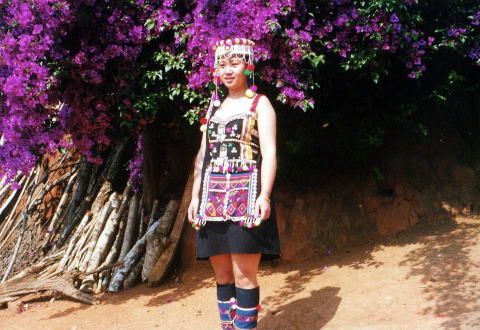

車から降りると、ブ-ゲンビリアの花の下で若い女性が出迎えてくれていた。華やかな飾りの

ある黒い民族衣装を身につけ、頭には鳥の羽根で飾った赤い帽子を被っている。なかなか可愛い

娘さんだ。日本の若い女性にとてもよく似ている。ハニ族のモンさんである。彼女がこの村を案内

してくれるという。

ハニ族のモンさん

細い坂道を上り小さい吊り橋を渡ると集落があった。家は竹か板のようなもので囲まれ、屋根は

黒い瓦で葺かれている。家の前では女性が水を入れたバケツで洗濯し、その近くでは水牛が歩き

まわり、鶏やブタが草をついばんでいた。かっての日本の農村の風景を見るようだ。どこか懐かし

い。遠い日本の故里はここにあったのかもしれない…そんな感慨を覚える。

大地は赤い。集落の向うには南国の木々が茂り、波のようにうねる小高い丘陵が広がる。

ハニ族の民家

洗濯するハニ族の女性 草をついばむブタ

さらに進んで行くと、幼い子供たちが屋根上や家の前でじっとこちらを見つめていた。のどかな

村に突然見知らぬ人たちが来ている…そんな表情に見える。村の道を下り森の中に入ると清冽な

小川が流れ、その近くで放し飼いにされたアヒルが遊んでいた。ほどなく高床式の家屋に案内され

お茶をいただく。涼しい風が通りぬけ心地よい。

森の中に佇む高床式の家屋

放し飼いにされたアヒル 家の前でこちらを見つめる幼い娘

ここにはのどかで平和な暮らしがある、貧しいかもしれないが幸せがある、かっての日本の

懐かしい風景がある…そんなことを思いながら歩いていると、刺繍した編み物や小袋をもった

オバさんたちがついて来て、それを私の眼の前に差し出してきた。一瞬つきあってあげようかな

と思ったが、そのほとんどは埃にまみれ白く汚れている。ダメ、ダメと言いながら手を振って

いたが、ふとモンさんの帽子が眼に入った。彼女の帽子が欲しくなったのである。売ってくれるか

どうか分からなかったが、もしかしたらと思い、ガイドの郭さんを介して通訳してもらった。

「あなたの帽子譲ってくれる?」…聞いたところ、彼女しばらく躊躇していたが

「はい、200元なら…」…という返事が返ってきた。200元は日本円で3200円である。すこし高い

と思い

「もうすこし安くして?」…値切ろうとした。

「でも、私がつくったものだから…」…彼女のその言葉で、私は値切るのをやめることにした。

たしかにその帽子は彼女が丹精込めてつくったものだろう、と考えたからである。私は200元を

渡し、彼女の帽子を譲ってもらった。その帽子は、今でもわが書棚の上に飾ってある。私は旅行

先で買物をすることはほとんどないが、民族を象徴する帽子は旅行の思い出になると思い、時々

買うことがある。

車が動きだし後ろの車窓を振り向くと、山道に立って私たちを見送る彼女の姿があった。

ハニ族のモンさん

サニ族の村をあとにして南西へ50km走り勐海の街に着く。この街に住んでいる人たちの多くは

タイ族。自由市場にはマンゴ-、バナナ、パパイア、パイナップルなど南国特有の果物が並べられ、

蝶の標本や象の木彫り、孔雀の羽根などの工芸品も数多く置かれていた。なかなか活気のある街で

ある。この街で昼食をとったあと、さらに西へ向かい景真八角亭を訪ねる。

駐車場から階段を上ってゆくと、無数の黒い屋根瓦を幾重にも重ねた大きな寺院があった。

雄大で美しい仏教寺院だ。その隣にはこれまた不思議な形をした景真八角亭と呼ばれる寺院が聳え

立ち、菩提樹が植えられていた。八角ということだがすべてを合わせると、31面32角あるそうだ。

高さは20m。ここは徳の高い僧侶が読経したり講義を行う場所らしい。この亭は1701年に建て

られ、1987年に修復されている。

景真八角亭寺院

景真八角亭 インド菩提樹

景真八角亭の見学を終え景洪のホテルに帰る。

4月20日 前日に続き景洪郊外の観光。9時ホテルを出て瀾滄江沿いに走り、50分後ガンランバ

風景区に着き、タイ族の人が住む高床式家屋に立ち寄りお茶をいただいたあと、春満大仏寺を訪ね

る。タイ族の人たちが信仰する上座部仏教の寺である。

門をくぐると切妻式の屋根が幾重にも重なり合った寺院が見え、そばに金色の仏塔が建っていた。

なかなかの風情を感じる寺院だ。その入り口前では、私たちを歓迎するかのようにカラフルな笠を

手にもったタイ族の若い女性が出迎えてくれていた。辺りにはヤシの木々が茂り南国情緒たっぷり

の風景が広がる。

春満大仏寺

春満大仏寺入り口 タイ族の若い女性

上座部仏教は南伝仏教とも言われ、紀元前3世紀頃インドからスリランカへ渡り、のちに

ミャンマ-、.タイ、ラオス、カンボジアに伝播された仏教で、これらの国々で信仰する人たちが

多い。

ちなみに日本は大乗仏教。北伝仏教とも呼ばれ、紀元前後ガンダ-ラ地方に興り、中央アジア、

中国、朝鮮半島から6世紀半ば日本へ伝えられた。大乗仏教はベトナム、チベット、モンゴル

でも信仰されている。

春満大仏寺から近くのレストランに入り昼食をとった。トマト入りオムレツ、トマト、ピ-マン

と豚肉の炒め物、チキン甘露煮、ウリの輪切り、キュウリのス-プ、スイカなどが出されたが、

タイ族の料理は日本人の口に合う。

ガンランバのレストラン

ガンランバ村の風景 レストランの庭

昼食後は熱帯植物園に案内された。もともとは油ヤシとゴムの木を研究するために設立された

施設だったというが、現在は広大な敷地の中に様々な熱帯植物が茂る自然公園になっている。

日差しは強いが、池の畔の木陰に入ると爽やかな風が通りぬけ心地よい。ヤシの木々の他に

ソテツ、ガジュマル、バナナの花、ビンロウジュ、薬用植物などが記億にあるが、とくに印象に

残っているのがたくさんの黄色い花を樹上につけた植物。よくは分からないが、ランの一種かも

しれない。

景洪の熱帯植物園

熱帯植物園 着生ランの一種?

植物園内では孔雀がチョコチョコと歩きまわり遊んでいた。南国ならではの風景である。

植物園内で見かけた孔雀

4月21日 ホテル8時出発。この日は景洪から南へ70km走り、ミャンマ-国境近くの大勐龍へ

向かう。

10時、大勐龍から2km手前にある曼勐龍と呼ばれる仏塔入り口に着く。仏塔までは長い石段が

続き、周りはのどかな田園風景が広がる。

民家の庭先に黄色い実をたわわにつけた果物のようなものがぶらさがっていた。ジャックフル-ツ

とガイドに教えてもらったが、イメ-ジしたものよりかなり小ぶりである。この植物もいくつかの

種類があるのかもしれない。後にベトナムで見たジャックフル-ツは、はるかに巨大だった。

曼勐龍仏塔近くの民家

曼勐龍仏塔へ続く階段 黄色いジャックフル-ツ?

400段の階段を上りつめたところで、いくつかの白い尖塔を空高く突きあげた仏塔が眼に飛び

込んできた。曼飛龍仏塔である。澄みきった青空に白い仏塔がよく映えている。とても美しい。

シ-サンパンナのシンボルでもあるこの仏塔は、インド僧によって設計され、1203年タイ族の

領主が建てたといわれる。少し離れたところに、掌を前に向けた金色の観音像が立っていた。

曼はタイ語で「村」という意味。辺りは静けさに包まれ人気はなかった。ただ、たくさんの

色鮮やかな蝶が飛び交っていたのが印象に残っている。

曼飛龍仏塔

曼飛龍仏塔にて 金色の観音像

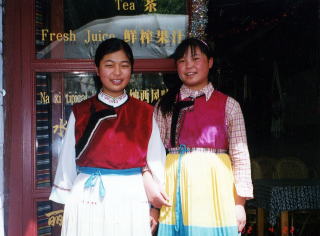

その後私たちは、シ-サンパンナ空港から麗江へ飛んだ。麗江は昆明から北西へ600km離れた

ところにある。空港ではナシ族の女性ガイド、ワシャ-チンさんが出迎えてくれていた。

ナシ族の納西は「黒い人」という意味で彼らは黒を好むらしい。民族衣装は胸にタスキのような

ものを交差させ、袖広のシャツの上にベルトを締め、ズボンを履く。

ナシ語(チベット・ミャンマ-語族)を話し、トンバ文字という独自の文字をもっている。

母系社会の名残りが色濃く、家庭でいちばん強いのは母親だそうだ。女性は働き者で、朝から

晩まで働く人が多いという。ナシ族は雲南省の麗江に一番多く、他に漢族、ペ-族、イ族、リス族

なども暮らしている。中国国内のナシ族人口は約30万人。

今回ガイドしてくれたワシャ-チンさんは、日本語は話せないもののよく気がつき、愛想良く

動きまわり、よく世話をしてくれた。さすが働き者のナシ族の女性らしいと感心する。

ナシ族のワシャ-チンさん

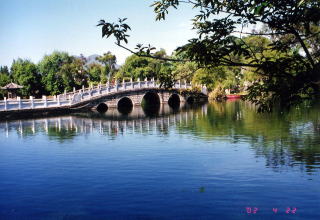

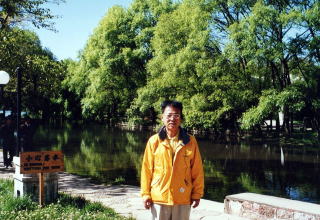

4月22日 9時ホテルを出発し、ほどなく玉泉公園に到着する。玉泉は園内の池が玉のように碧く

美しいのでこの名がついたという。私たちは園内をゆっくりと散策した。緑の木陰にいくつかの

楼閣や亭が配され、その影を湖面に映している。湖畔の向うには雪を戴いた標高5596mの玉龍雪山

が堂々たる姿を見せていた。おそらくこの池も、玉龍雪山の雪解け水によってできたものだろう。

湖畔の向うに聳える玉龍雪山

玉泉公園の風景

奥に入って行くと3層の楼閣があり、その横に大理石で造られたア-チ型の橋が続いていた。

黒と赤の色彩をもつ楼閣や白い橋が、碧い鏡のような湖面に影を落とし、周りの緑に映えている。

美しい風景だ。

3層の楼閣

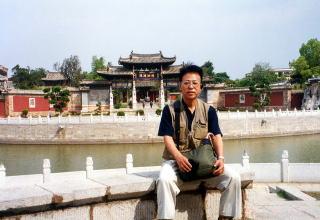

ア-チ型の橋 玉泉公園にて

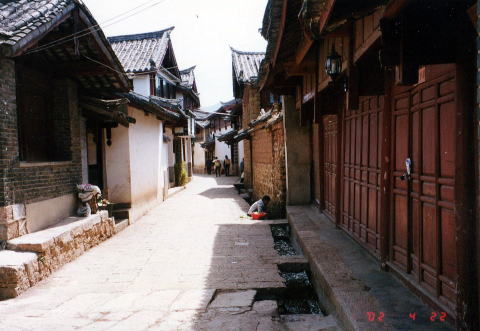

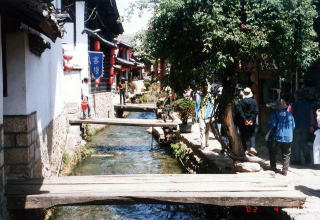

玉泉公園から宿泊ホテルに移動、麗江木府へ向かう。道は石で畳まれ、木材ややレンガで造られ

た家々の街並をゆっくりと歩いて行く。白壁の家もあり、しっとりと落ち着いた雰囲気を感じる。

路地に入るとさらに静かである。石畳を箒で掃く人、窓辺で編み物をする少女、道端で遊ぶナシ族

の幼い娘…道脇には清冽な水路が流れ、そこで女性たちが野菜を洗い、囲まれた水たまりで洗濯

する人も見られた。

麗江木府へ向かう街並み

麗江木府へ向かう街並み 道で遊ぶナシ族の幼い娘

水路で野菜を洗う女性たち

麗江木府に入る。屋根下に忠義と書かれた門をくぐると、大きな寺院のような建物が眼に入って

くる。

麗江木府は麗江古城とも呼ばれ、明の初期に創建された木氏の邸宅だが、石で畳まれた広大な

敷地には数々の建物が立ち並び、池が配され、大理石の橋があり、宮殿のような雰囲気をもって

いる。木氏は当時この地帯を支配していた統治者だという。

明から清の時代にかけて500年以上続いていたこの邸宅も、清の末に破壊された。現在の建物は

1996年から3年かけて復元されたもの。坂道を上って高台に出ると、眼下にこの広大な邸宅が広が

っていた。

高台から眺めた麗江木府

麗江木府の入り口 麗江木府の正面

麗江木府

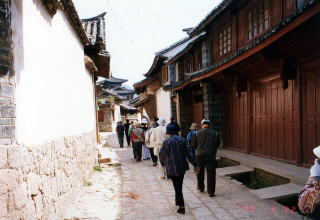

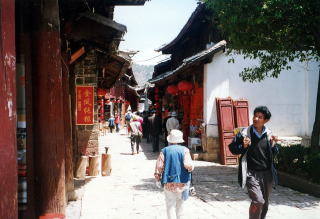

昼食後は旧市街の四方街をぶらぶら散策する。1時間半の自由行動である。路地ではこじんまり

とした土産物屋、レストラン、喫茶店などが軒を連ね、観光客は通りをのんびりと歩いたり、

カメラを向けたり、店を覗いたりしている。黒い瓦で葺かれた家々の軒先にはお護り札が貼られ、

赤いランタンがぶら下がっている。路地をぬけて川辺に出ると、この通りもまた赤いランタンが

ぶら下がり、清冽な流れに柳が垂れ下がっていた。この家の造りも街並みも、ナシ族によって代々

受け継がれてきたものだろう。まさに古都らしい雰囲気を感じるところだ。

麗江四方街の風景

麗江四方街の風景

麗江四方街の風景

広い通りに出てみた。人通りは多いが、のどかな雰囲気は変わらない。明るい陽光が降りそそぎ、

空気は爽やか、色とりどりの花も植えられている。街路樹の緑が瑞々しい。

母親と一緒に歩く幼い女の子が眼についた。頭に華やかな帽子を被り、涼しげな白い服に赤い

上着をつけ、花模様の前掛けをしている。ペ-族の民族衣装だ。とても可愛い。許しを得て写真を

パチリ。

ペ-族の幼い女の子

ペ-族[白族)は白を尊び、自らを「白い人}と呼ぶ。少数民族の中でもペ-族の民族衣装が

ひと際美しい。この母娘は、ペ-族がいちばん多く住む大理から遊びに来たらしい。

ツア-メンバ-のAさんはこの街に感動、翌日の観光をとりやめてここに留まり、街の風景を

スケッチしたいと言っていた。古いしっとりとした家並みと、華やかな色彩が融合したこの街の

風景に魅せられたからだろう。彼は画家ではないが、自分の絵画が日展にも入選したこともある

そうだ。

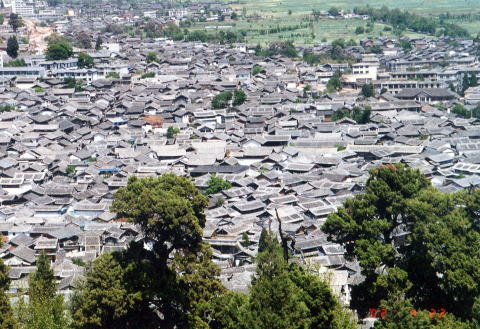

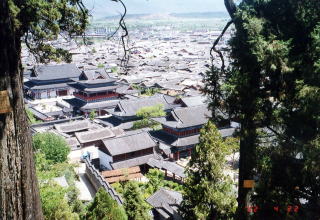

その後、望古楼に上った。ここからはやや遠くに聳える玉龍雪山が望め、麗江の街並みを

見渡すことができた。新市街は近代的なビルが立ち並ぶものの、旧市街は黒い甍の波が広がって

いた。ナシ族が数百年に亘り護り続けてきた古都の風景である。麗江は奈良や京都と並び、東洋

を代表する古都である、彼らの美の感覚も日本人と相通じるところがある…そんな感慨さえ覚える

風景だ。

黒い甍の波が広がる麗江の旧市街

玉龍雪山 木府を中心とする麗江の旧市街

再び四方街に降りて歩いて行く。装身具を並べる露店もあれば、ふとんや衣類を売る店もある。

河畔に出たところで、喫茶店の店先で立ち働いている若い女性に出会った。ナシ族の民族衣装を

着ている。聞いてみると二人共学生で、バイトしているという。年は17歳。評判通りナシ族の女性

は働き者である。カメラを向けると気軽に応じてくれた。

喫茶店でバイトする女学生 装身具を売る露店

夕食後はナシ族の古典音楽舞踊を観賞したが、賑やかに楽器を奏でながら見せてくれた歌や

踊りには、ふしぎで神秘的な雰囲気があった。”ジャ~ン、ジャ~ン”という大きなドラの響きと

ともに、長老が長い錫杖をかざしながら右に左に大きく体を動かし始めると、周りの踊り手が踊り

はじめる。

初めはゆっくりだったが、次第にそのテンポが速くなる。みな小太鼓や金属のタンバリンのよう

なものを奏でながら踊っている。男性は鎧を着て勇壮に、女性は豊作を祝う踊りを晴れやかに

見せてれた。女性が唄う歌は声を長く伸ばし、民謡のような響があった。小さな楽器を唇に寄せて

奏でる女性もいた。最後にはナシ族に伝わるトンバ文字を披露してくれた。トンバ文字は、動物の

形を基調につくられた一種の象形文字。今この文字を読んだり書いたり出来る人は、ごく一部の

専門家だけらしい。

ナシ族の古典音楽舞踊

ナシ族の古典音楽舞踊

トンバ文字 唇に寄せて小さな楽器を奏でる女性

4月23日 8時30分麗江のホテル出発。この日は虎跳峡と呼ばれる長江の上流に向かう。

のどかな田園風景から奥深い山間に近づいて行く。やがて険しい岩山が聳え立つ峡谷に入り、

10時30分虎跳峡の入り口に着く。麗江から2時間、距離は約60km。

ここからは切り立った岸壁に沿った遊歩道を歩いて行く。この辺りも虎跳峡ではあるが、激しい

流れのあるところまではかなりの距離があり、篭に乗っている人もいる。左手には、長江の上流

である金沙江がゆったりと流れている。川幅はさほど広くはない。60m~80m位か。

ゆったりと流れる金沙江

ゆったりと流れる金沙江

のんびり1時間近く歩いたところで、いきなり激しい流れが眼に入ってきた。それまでのゆる

やかな流れが急変したのである。流れは白波をたて渦を巻き、岩にくだけて飛び散り奔騰していた。

川幅狭くなり、急に落差のあるところに来たからだろう。ここは上虎跳と呼ばれるところで、

この先中虎跳、下虎跳まであり、その落差は200m位あるらしい。上を見上げると切り立った岸壁

がそそり立ち、両岸の断崖は2000m以上に達するという。虎跳峡の東側には玉龍雪山が、西側には

哈巴雪山が聳え立ち、一番深い谷底から山頂までの高低差は3790mもあるというからスゴイ峡谷だ。

上虎跳の激しい流れ

上虎跳の激しい流れ 上虎跳にて

ここの川幅は約30m。虎跳峡というのは金沙江の渇水期に山から下りてきた虎が、峡谷の岩から

そのまま対岸に跳び移り渡ったとの言い伝えから、この名前がつけられたらしい。

私たちはこの峡谷の山腹にあるレストランで昼食をとったあと来た道を戻り、長江第一湾を訪ね

た。金沙江が大きく湾曲しているところで、流れもゆるやかである。そのため人馬が渡河しやすく、

三国時代の諸葛孔明や元のフビライがここを渡り雲南へ攻め入ったなど、歴史の舞台にもなって

いる。金沙江はここで大きくカ-ブし、北上して行く。ここの標高は1850m。

河畔では大きな笠の下にテ-ブルを出し、野菜や果物、干物などを並べた露店が見られた。

長江第一湾で見られた露店 長江第一湾

次に長江第一湾近くにある石鼓鎮に行く。この辺りは古来よりチベットとの貿易拠点として栄え

たところだということだが、明の時代にはナシ族とチベット族との争いがあったらしい。

ここに祀られている太鼓型の石碑は、チベット軍が西から攻めてきた時に麗江の土知府が撃退した

ことを記念して造られたものだという。また、毛沢東率いる紅軍とナシ族が協力して長江を渡った

記念碑もあった。

明の時代に造られた石鼓 紅軍とナシ族の記念碑

4月24日 この日も麗江を拠点に郊外を観光していく。

2006年1月、日本で公開された高倉健主演の映画「単騎、千里を走る」は、麗江旧市街、石鼓鎮、

長江第一湾、これから行く白沙村、束河村などで撮影されたものが多い。

この映画は有名な中国の映画監督「チャン・イ-モウ」が、1976年公開された佐藤純彌監督の

「君よ憤怒の河を渉れ」を観て感動、主演の高倉健に惚れこみ、長年の想いが実って制作された

ものである。共同監督は降旗康男。

私は封切り当時この映画を観ているが、画面に映し出される麗江近郊の風景に、懐かしい想いを

しながら見つめていた。映画も、この地帯に暮らす少数民族の文化と温かい想いが胸をつく感動的

なものだった。

8時30分ホテルを出て、20分後に白沙村に到着。露店の立ち並ぶ小路をぬけて、500年前に創建

されたといわれるチベット仏教の寺院、大宝積宮を訪ねる。

中にはチベット族、ナシ族、ペ-族、漢族の画家が数百年に亘って描かれた大きな壁画が展示

されていた。ただ観光客が多すぎてゆっくり見られなかったように思う。しかしこの壁画はは宗教、

民族にかかわらず平和に共存していたという時代があったという証になっている。古き良き時代

だったのだろう。

外に出てみるとひなびた風景が広がる。家の前で縫物をしている、ミャオ(苗族)族の女性が

いた。ミャオ族は中国以外にも、タイ、ミャンマ-、ラオス、ベトナムなどにも数多く住み、これ

らの国々では本来のモン族と呼ばれている。

大宝積宮の入り口

家の前で縫物をするミャオ族の女性 白沙村の路地

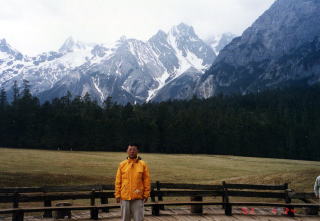

白沙村から雲杉坪と呼ばれる玉龍雪山の山腹に向かうため、山麓のロ-プウエイ乗り場に来た

ところ大勢の中国人観光客で大混雑、3時間近く待たされてやっと標高3200mの高原に着いた。

玉龍雪山は、南北35kmに亘り13の峰が連なる連峰で最高峰は5596m。四時雪をいただき、

まるで白い龍が横たわっているように見えることからつけられた名前だという。ナシ族はこの山を

神々が棲む山として崇めているそうだ。

雲杉坪は玉龍雪山を望む絶好のポイントにある。この日は霧がかかり、山々はやや不機嫌な表情

に見えたが、それでも何とか全景を現してくれていた。その名にふさわしい堂々たる山容である。

万年雪をいただく玉龍雪山

別の角度から見た玉龍雪山 玉龍雪山を背景に

高原ではチベット族の女性たちが踊り、多勢のイ族の男性たちがレッサ-パンダの毛皮を頭に

被り、歩きまわっていた。観光客への歓迎イベントと、毛皮売りこみのパフォ-マンスだろう。

雲杉坪から下山、昼食のあとチベット系寺院の玉峰寺を訪ねる。この寺の境内には明代に植え

られたという椿の木があった。高さ3m余りしかないが500年以上も生き抜き、今でも春には2万

以上の花を咲かせるという。ただ私たちが訪ねた時は時期が遅かったせいか、花の数は少なめに

見えた。この椿は山茶之王とも呼ばれ、花の時期には大勢の花見客で賑わうらしい。

15世紀 明代に植えられたという椿の木

次に訪ねたのが束河村。ここも映画「単騎、千里を走る」の舞台になったところ。街を歩くと

のどかな雰囲気を感じる。家の垣根奥の椅子に座ったオバさんが街行く人に声をかけたり、

通りがかりの私たちに笑顔を向けたりしている。路地を覗くとレンガの壁と瓦屋根の家々が立ち

並び、静かな空気が流れていた。家の玄関には関羽、張飛の絵が貼りつけてあったが、これは

魔除けのためらしい。

垣根奥の椅子に座って笑顔を見せる女性

束河村の風景 小学校帰りの子供たち

4月25日 この日は剣川を経由して大理に向かう日。朝8時麗江のホテル出発、険しい山道を走る

こと2時間、石鐘山石窟寺院の一つである石鐘寺に立ち寄る。7世紀前半から13世紀後半にかけて

造られた石窟寺院だという。標高は約2500m。様々な仏像の他に、南詔国時代の王の像や、ペ-族

の文化を想像させてくれるようなビ-ナスなども見られた。

標高約2500mに建つ石鐘寺

石鐘山から剣川の昼食をとったあと、さらに奥深い山岳地帯を走ること3時間、17時大理のホテル

に着く。

4月26日 この日は終日大理周辺の観光。

大理市はペ-族自冶州の州都。住民の多くはペ-族が占めるが、他の少数民族も暮らしている。

面積の大半は山岳地帯と洱海が占め、平地は15%にすぎない。13世紀モンゴル軍に攻め滅ぼされる

までは8世紀~10世紀の南詔国、10世紀~13世紀の大理国時代へと続く都邑として栄えたところで

ある。

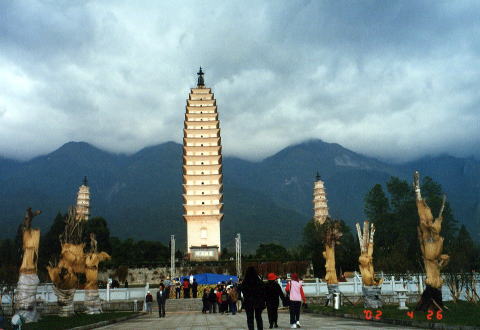

9時ホテルを出て崇聖寺の三塔を訪ねる。

主塔は南詔国時代、836年に建てられたもので、両脇の2つの塔はそれより後に建てられた。

真中の塔は高さ69.13m、16層のレンガ仏塔で蒼山を背景に高く聳え立ち、池にその影を映して

いた。折からの雨模様の中で白い塔が鮮やかに見える。主塔の左右にひかえる2基の小塔の高さは

42.19m、地震ですこし傾いている。

蒼山を背景に高く聳え立つ崇聖寺の三塔

池に映る三塔の影 崇聖寺の入り口

次に洱海の湖畔にあるペ-族の村、喜州を訪ねた。ここは今でも明、清時代の古いペ-族の民家

が街並みをつくり、当時を偲ばせてくれるような風情を感じるところだ。私たちはこの街を代表

する厳家大院に案内されて三道茶をいただきながら、民族舞踊を見せてもらった。これはペ-族が

客人へ行うもてなしらしい。

三道茶とは渋い、甘い、後味を楽しむ3種のお茶のこと。華やかな民族衣装を着た男女8人が、

軽快に披露してくれた民族舞踊も面白かった。ペ-族は白色を尊び、自らを「白い人」と呼ぶよう

に、民族衣装も白い服の上に袖なしの赤い上着をつけている。帽子と上着には花の刺繍があしらっ

てあり、白い服に映えてとても清楚に見える。

厳家大院の入り口 厳家大院の一角

ペ-族の民族舞踊

厳家大院を辞して昼食をとったあと、胡蝶泉に案内される。雲弄山麓にある泉で、水面は鏡の

ように美しい。周りは大理石の欄干で囲まれ、郭沫若氏の筆による胡蝶泉の題字が掲げられて

あった。

かっては、竹の林から帯のように現れた蝶の大群が飛び交っていたそうだが、この日は混雑して

ごった返している人の帯を見るばかりだった。

この泉にまつわる若い男女の悲恋物語も伝えられ、それにちなんで毎年旧暦の4月15日には、胡蝶会

という祭が開かれるという。

胡蝶泉

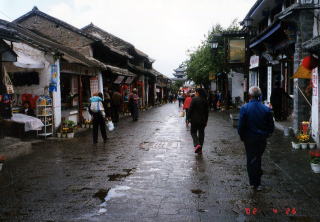

その後14世紀明代に造られた大理古城を訪ねる。城壁で囲まれた街には古い家々が軒を連ね、

大通りには翌日行われる三月祭のハ-サルのためか、民族衣装で着飾ったそれぞれの民族の若い

男女が行進していたが、路地に入ると古都らしい静かな雰囲気を感じることができた。

大理古城の入り口

大理古城の街並 民族衣装でパレ-ドする若い女性

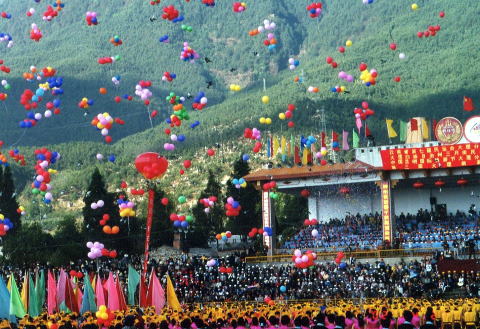

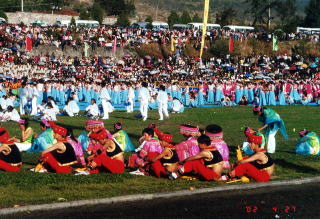

4月27日は三月祭を観覧するため会場へ向かう。

三月祭は毎年蒼山麓で行われ、その歴史は千年前の南詔時代に溯るという。ペ-族の他にも大勢

の少数民族が集う盛大な祭であるが、踊りや民謡、歌会を通じて若者同士が意中の人を探す場にも

なっているらしい。

7時にホテルを出て30分後に会場前に着いたがすでに大勢の人出で大混雑、押し合いへしあい時

には突き飛ばされそになりながらも、何とか会場が見えるところまで辿りついたが座る席はない、

立ったままで見ることにした。しかしまだ開演していない。グラウンドのような大きな空地では、

多勢の踊り手たちがグル-プ毎にかたまって出番を待っている。1時間余り経った9時、ようやく

鳩が放たれ風船が空に飛ばされ開演された。と同時に赤や黄色、水色の華やかな衣装を着た踊り

手たちが動き始めたがかなり遠い。それでも人の頭越しやその間から、夢中でカメラのシャッタ-

を切りつづけた。ただあまりの人の多さに閉口、落ち着いて楽しめない。私たちは諦めて1時間後

の10時、会場を出ることにした。

三月祭の開演風景

三月祭の風景

三月祭の風景

その後ホテルに戻って休憩。昼食は街のレストランでとったあと、希望者のみ洱海へのクル-

ジングに出かけた。洱海は海抜1972mの高原にあり面積は約249㎢。南北に長く、全体の形が

耳の形に似ていることから耳海と呼ばれ、さらに固有名詞化するために「洱」の字が充てられた

らしい。

周りを滄山などに囲まれた洱海にはいくつかの川が流れ込んでいるが、外部に出る唯一の川は

南下しながら瀾滄江と交わり、やがてはメコン河となって南シナ海にそそぎこむ。

この淡水湖は周りに豊かな自然を育み、数千年前から人々の生活を支え続けている。8世紀から

13世紀まで続いた南詔国、大理国がここに都を置いたのもそのためと思われる。

私たちは対岸にある小さな村に渡った。村内には瓦屋根にレンガや白壁づくりの家々が軒を連ね、

通りには市も開かれていた。路地では藍染めの布地や装身具、バッグなのが吊るされ、川辺では

この湖で採れた魚の串焼きをほおばる人の姿も見られた。ここでは喧騒から逃れ、静かなひととき

を過ごすことができた。

洱海のクル-ジング

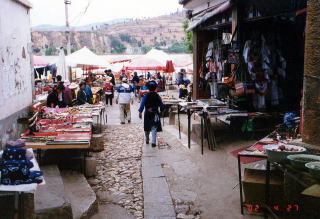

村の市場

クル-ジングからは大理空港に向かい夜昆明のホテルに着いた。翌朝雲南少数民族の博物館に

立ち寄る。ここでは雲南に住む様々な少数民族の衣装、美術、民俗慣習、手工芸品、民族祭礼など

のコ-ナ-が設けられてあったが、私がいちばん眼を惹いたのは民族を象徴する帽子。それぞれに

特徴がありとても可愛らしい。その華やかさに魅せられる。

様々な少数民族の帽子

少数民族の風俗を示す人形 少数民族の帽子

これで雲南少数民族16日間の旅はすべて終わった。私たちは昆明発14時40分発の便で空路成田

へ向かい、夕刻帰国した。

私はこの旅に魅せられ、その後2回雲南を訪ねている。2回目は2006年6月22日成田を出発、

広州~香格里拉(シャングリラ)~金沙江~梅里雪山~麗江~瀘枯湖の16日間、3回目は翌年の

2007年12月22日成田からハノイ~昆明~建水~元陽~金平~ベトナムへぬける11日間の旅

だった。

少数民族の多くは山岳地帯に住み、それぞれに稲作や田畑を耕しながら生活を営んでいた。

彼らは一様に祭り好き、生活習慣も日本人によくにている。日本人のル-ツは彼らではないかと

思ったほどだ。隣の貴州省にも数多くの少数民族が住んでいると聞いている。いつか機会を見て

訪ねてみたい。私はこの旅で、厳しい環境にありながらも互いに知恵を出し合い、工夫しながら

たくましく生きている人たちがいることを知ったのである。

― 了 ―

2015.2.17 記

私のアジア紀行トツプペ-ジ http://www.taichan.info/