イエメンの記憶

2005年10月25日~11月6日

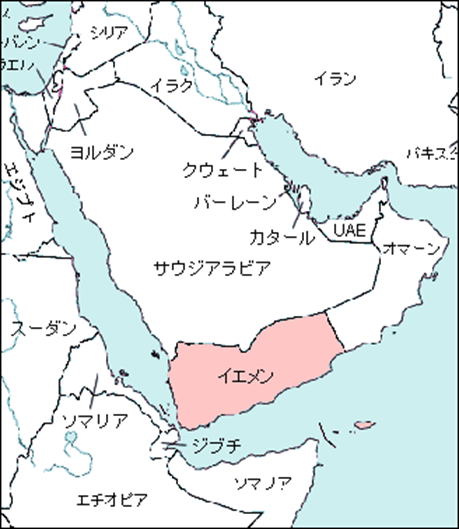

「エッ イエメン!どこにあるの、どうしてそんなところに?」...周りの人が発したその声がまだ

耳に残っている。イエメンと聞いてすぐ分かる人は、そこに行った経験があるか、世界地図を

よく見ている人か、ジャ-ナリストに限られるだろう。

イエメンはアラビア半島の南端に位置し、西は紅海、南はアデン湾、アラビア海に面し、東は

オマ-ン、北は広大なサウジアラビアに国境を接している。

国土面積は55.5万㎢、(日本の1.5倍弱)人口は3370万人、古くからイスラム教を信仰する人

たちが暮らしている。

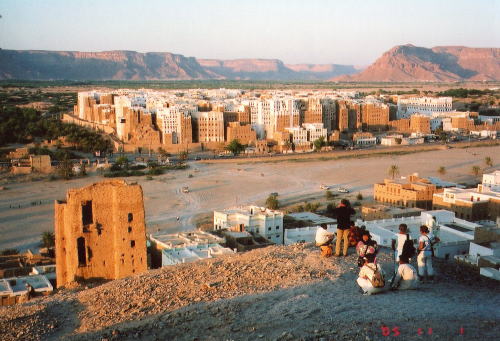

シバ-ムの街

私は旅行社のツァ-で、2005年10月から13日間かけてイエメンを旅したことがある。

この旅行から9年後の2014年に内戦が勃発、国内は今なお混乱していると思われるが、当時は

道行く人たちの表情は明るく、平和な国に見えた。案内してくれたドライバ-も人懐っこく、村の

人たちと手をつなぎ輪をつくって踊っていた。早朝からアザ-ンの声が町中に響き渡り、ス-クは

凄まじい熱気とエネルギ-に溢れ、女は黒い衣服に全身を包んで歩いていた。イエメンはまさに

異国の地であった。

すでに20年前の旅行でありほとんど忘れてしまっているが、時に断片的に頭に浮かぶ風景もある。

当時撮った紙写真と添乗員の記録を見ながら、遠い記憶を辿っていきたいと思う。

アラビア半島の地図

10月25日羽田発20時40分~関西空港23時15分~翌日ドバイ着5時10分~サナア着8時35分

10月26日~サナア観光~サナアホテル

空港から4WD7台に分乗、ホテルにチェックインして荷物を置き、サナア市内の観光に出かける。

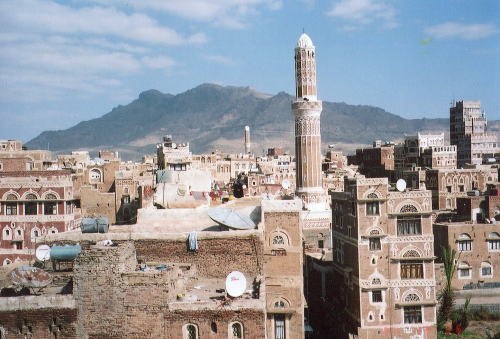

軍事博物館に立ち寄ったあとホテルに帰り、昼食を済ませてから屋上から旧市街を眺める。

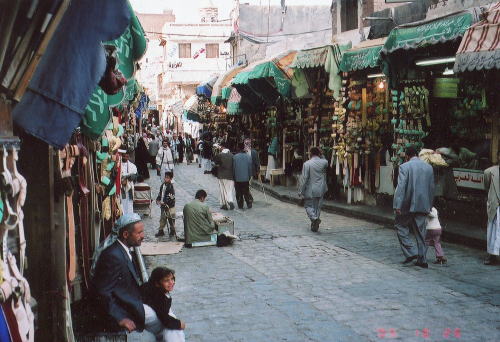

何と凄い人出だ。大勢の人たちが動き回り、その声が響き渡って辺りにどよめいている。

ここは17世紀に建てられたイエメン門を潜ったところにあるス-クの入口付近と思われる。

ス-クは市場の意味のアラビア語だが、ペルシャ語ではバザ-ルと呼ばれる。

サナアのス-ク入口付近

ス-クの周りは高層住宅が多く、5~6階建てのものが多い。そのほとんどは日干しレンガを積み

上げたもので、窓枠の装飾はすべての家が同じデザインに統一されていて美しい。

サナア旧市街の住宅

ス-クの中に入ってみた。

道は迷路のように縦に横に斜めに張り巡らされていた。混雑した通りもあれば静かな通りもあった。

静かな通りのス-ク

明るい路地もあれば暗い路地もあった。店先には金物、工芸品、肉、野菜、トオモロコシ、パン、

ナツメヤシ、ドライフル-ツ、シナモン、トウガラシなどの香辛料、衣類、日用品などがところ狭し

と並べられてあり、凄まじい熱気とエネルギ-に満ち溢れていた。

暗い路地で香辛料などを並べた店

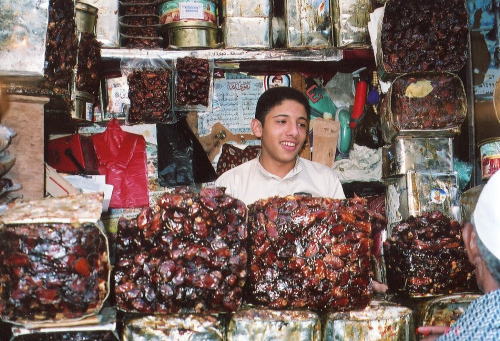

甘そうな食べ物を前に、客と話し合う少年。アラブ人は甘いものが好きなのだろう。

夕刻アザ~ンの声が響きはじめた。

「さあ、お祈りの時間ですよ、皆さんモスクに行ってアッラ-にお祈りを捧げましょう」と、

呼びかけているのである。

最初のアザ~ンが終わりかけると、また次のモスクからアザ-ンが響き渡る。さらにその音響は

次から次に街中を包んで行く。その響きが止むと静かになった。みなモスクに集まり祈りを捧げて

いる時間なのだろう。ふつうでもアザ~ンは1日5回行われるというが、この日イエメンはラマダン

のさ中にあった。

夕食を終えて寝ようとしたとき、今度は異様な音が聞えてきた。その音は低く神秘的でふしぎな

響きであった。その響きを聞きながら眠りに入ったが、朝目覚めた時もまだその響きは続いていた。

「自分はいま異国にいる、違う星の世界に導かれている」...そんな気持ちに襲われていた。

今回の旅のコ-ス。

サナア(泊)→ホデイダ(泊)→タイズ(泊)→イッブ→ジブラ→タイズ(泊)→アデン(泊)

空路→ムカッラ→アルハウタ(泊)→タリム→サユ-ン→シバ-ム→アルハウタ(泊)→

ワディ.ドアン渓谷→ムカッラ(泊)空路→サナア(泊)→サナア近郊→サナア(泊)→帰国

大体のコ-スは上記の通りだが途中の地名、また下の地図にも上記の地名を記載していない

ところもある。

10月27日 サナア~マナハ~ハジャラ~ホデイダ

7時30分ホテル出発。サナアから紅海に面する港湾都市ホデイダに向けて西へ走って行く。

高地にあるサナアからホデイダまで一気に下ることになるが、その標高差は2300m近い。

車は左右に岩山が聳える大きな渓谷の中を走っている。青空が広がる晴天と言いたいが、強い

日差しが照り付け、広い平原には低い灌木は茂っているものの川は見られない。いや、ワジと

呼ばれる枯れ川はあるが、干上がった道のようになっている。

添乗員は何回も車を止めて写真タイムをとってくれるが、日影になりそうなところはどこにも

見当たらない、車から降りてカメラを向けるのは諦めた。

やがて段々畑を過ぎて山道を上つて行き、マナハという村のホテルに着き休憩。

ここで外に出てでぼんやりしていると、前方からロバに乗ってやってくる2人の子供が眼についた。

1人はロバを操るためか棒きれを持ち、もう一人は幼い娘を対面に座らせのんびり歩いてきた。

のどかな情景に心和む。ここはサナアとほぼ同じ標高2280mにあり、コ-ヒ-の栽培地らしい。

ロバに乗った子供たち

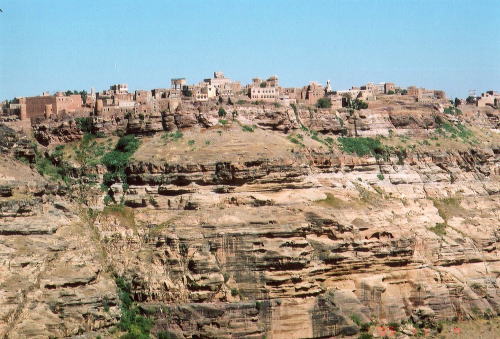

深い谷を挟んだ対岸の方へ眼を向けると。遠く岩山の頂きに要塞のようなものが見える。

ハジャラの街だという。それにしても、どうしてこんなところに集落があるのか?...。

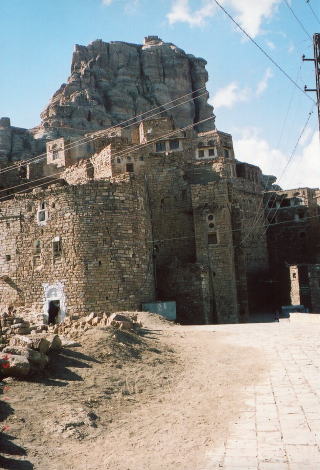

岩山の頂きに建つハジャラの街

マナハからゴロゴロと石が転がる道を行くと、辺りを見下ろすかのように聳え建つハジャラの

街が、先程とははっきりとした姿で見えてきた。その威風堂々とした姿は、堅牢な城郭のようにも

見える。

資料によると、ハジャラがこの険しい山頂に造られたのは、外部からの侵略を避けるためだと

される。もっともこの街は古くから存在し、重要な要塞の役割を果たしたという。

天空に聳えるハジャラの街

さらに近づくと、その形がくっきりとしてきた。建物は石を積み上げて造られており、4~5階

建てのものが多い。窓枠はすべての家が同じように装飾されている。ここで暮らす人たちもこの

家のように、気持ちを一つにして繋がりあっているのかもしれない。

ハジャラ街の家

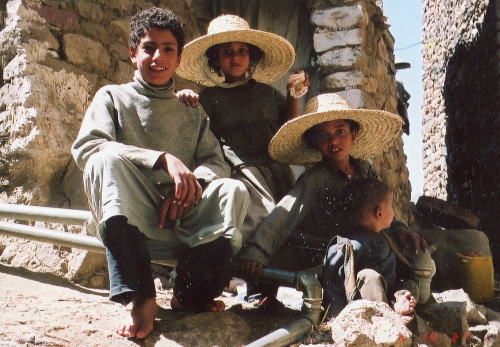

ハジャラの街に入つて自由時間となりぶらぶら歩いていると、子供たちがワイワイやって来た。

男の子も、麦藁帽子のようなものを被った女の子もいる。さかんに何かを話しかけてくるが、よく

分からない。カメラを向けると、腰かけてポ-ズをとってくれた。なかなか陽気な子供たちだ。

ハジャラの街で出会った子供たち

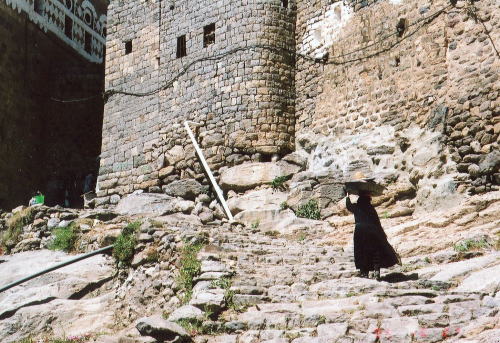

さらに歩いていると、城壁脇の石段を上つて行く一人の女性が眼についた。全身黒い衣服に身を

包み、頭には何かを入れた籠を載せている。何とも神秘的な情景だ。その姿に、古くから続く

アラブの伝統を護っている雰囲気を感じる。ここはまさに異国である。

黒い衣服をまとい、石段を上つて行く女性

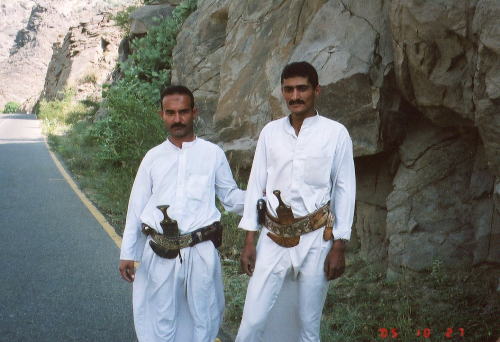

ハジャラから出発しようとしたとき、伝統衣装を着たドライバ-にカメラを向けると気軽に応じ

てくれた。白い服をまとい腰にはジャンビ-ヤをつけている。その姿は精悍で誇らしげである。

このジャンビ-ヤの刀身は湾曲しており、ふつう両刃になつているという。今は戦いのものでは

なく、成人した男としての誇りであり、祝いごとなどではこれをつけて踊るそうだ。

伝統衣装にジャンビ-ヤをつけたドライバ-

昼食をマナハのホテルで済ませ、ホデイダへ向けて再出発。標高2300mの山岳地帯から一気に

下って行く。車窓から見えていた緑がなくなり、大地は草木の少ない荒涼とした地帯に入って行く。

ワジに水が流れているところに出会ったりするとホッとする。

車はパパイヤやバナナの木が茂る道を走っている。高度が下がるにつれて車内まで暑くなってくる。

睡眠不足もあって頭もぼんやりしてくる。時に写真タイムをとってくれたり、祈りの時間になると

ドライバ-はどこかに消えて行く。そうした時には車から降りて辺りの景色を撮ることも出来るが、

外に木陰になるようなところはない、車の中でじっと暑さをしのぐ。

やがてホデイダのホテルに着く。時計を見ると16時。サナアから8時間30分かかっていた。

10月28日 ホデイダ~モカ~タイズ

早朝ホテルを出てフィッシュマ-ケットを訪ねる。獲れたばかりの魚が箱や大きな台の上に並べ

られ活気づいていた。紅海からアデン湾にかけて獲れたものだと思われる。

ホデイダの魚市場で並べられていた魚

魚は大型のものが多いが、なかでもサメが無造作に床に置かれていたのには驚いた。そのヒレ

は高級品として中国へ輸出され、ス-プなどの食材になるそうだ。もっとも日本でも気仙沼など

で、フカヒレを目的としたサメ漁があるという。

床に置かれたサメ

フィシュマ-ケットから車に乗り広い平原に出た時、写真タイムになった。ここは紅海から少し

離れた乾燥地帯で砂丘が多く、強風などでその地形も変化することがあるらしい。

そうした地形よりも私は、そこを通りかかった2人の青年にカメラを向けた。一人はバイクに乗り、

もう一人は長く刈り取った草をもってじっと私たちを見つめていた。この連中どこからやってきた

のだろう...とでも思っていたのかもしれない。

乾燥地帯で通りかかった2人の青年

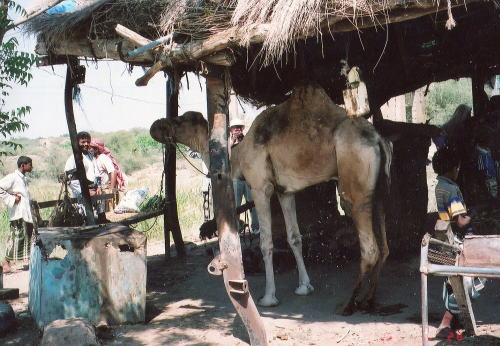

この乾燥地帯を走りバイトルファキ-フの金曜市に立ち寄ったあと、フセイニア村に入る。

この村で、ラクダのゴマ油引きをしているところがあるというので訪ねたが、ラクダは大きな

臼の前で休んでいた。

人間が動物の力を借りて仕事をする慣習は、かっての日本でもあった。大きな荷物は馬が引き、

田んぼは牛が耕していた。このラクダの油引きは、かっての日本の情景を思い起こさせ郷愁を

感じる。どこか懐かしい。

油引きの臼を前に休むラクダ

フセイニア村をあとにして南下を続け、その昔大学があったというザビ-ドで昼食。

昼食を終えてモスクが建ち並ぶ街を散策後、再び車に乗り2時間走ってモカに着く。

モカはかってコ-ヒ-の積み出し港として栄えた街で、そのためモカはコ-ヒ-の代名詞となり、

エチオピア、イエメンで造られるコ-ヒ-のことを、「モカ」と呼ぶ風習がいまでも生きていると

いう。

旧市街跡に立ち寄ったあと、海岸に出る。はしゃいでいたのはドライバ-たち。砂浜を走り回り、

波打ち際まで入って行ったので、カメラを向けるとポ-ズをとってくれた。今はラマダンの期間、

彼らは日没まで食べ物を口にすることは出来ない。元気なドライバ-たちだ。

波打ち際でポ-ズをとるドライバ-たち

その後モカから東へ走り、18時タイズのホテルに着く。ここは標高1400m。

10月29日 タイズ~イッブ~ジブラ~タイズ

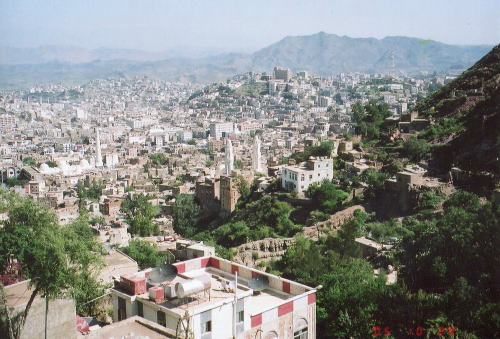

朝ホテルを出てサビル山の中腹まで上り、タイズのパノラマを展望した。タイズは南北に連なる

山々に囲まれたところに位置しており標高は1400m、1年を通じて過ごしやすい街だといわれる。

眼下にはいくつかのミナレットが散見され、白い家並みが広がっていた。

タイズの街

南の方を望むと岩山に城壁が聳え立ち、標高3000mを越える山頂にはオスマン.トルコ時代の

見張り台がある。この見張り台は、オスマン.トルコがイエメンに侵攻してきた16世紀半ば過ぎ

に建てられたものかもしれない。

サビル山中腹から見張り台を望む

サビル山から街に降りて北へ向かい、標高2200mのアルサヤニ峠に着く。

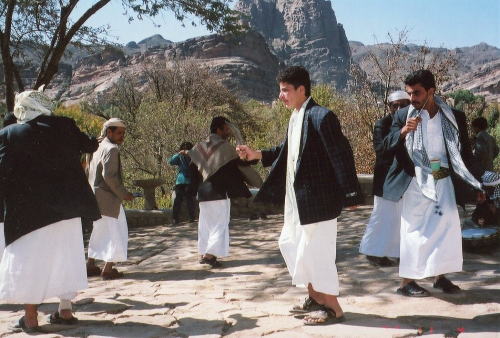

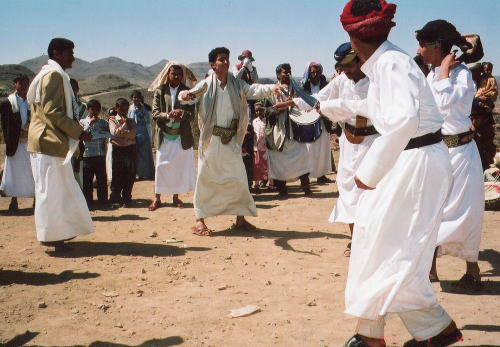

ここの広場でドライバ-たちがジャンビ-ヤダンスを披露してくれた。踊りはじめようとする時、

彼らは互いに手をつなぎ合わせていたが、クルド人も同じような所作をしていたのを見たことが

ある。これは「これから一緒に踊りましょう」という呼吸合わせなのかもしれない。

男同士がグル-プで手をつないで踊ることなど日本人ならとても恥ずかしくてできないが、彼ら

が誇りとする民族の文化であろう。

手をつなぎ合わせジャンピア-ダンスを始めようとするドライバ-

ドライバ-たちは繋いでいた手を放すと、ジャンピ-ヤを高く低く振りかざし、腰を伸ばしたり

屈めたりしながら円形に周って行く。結婚式の時もこの踊りをするらしい。

ジャンピ-ヤダンスを披露するドライバ-たち

アルサヤニ峠からイッブに入り旧市街を散策する。この一帯は比較的雨量が多く、緑の都市と

して知られるところ。

印象的だったのは青空に聳えていたミナレット。赤と白のツ-トンカラ-で美しい。

中央アジアで見られるミナレットは青色のものが多いが、この色彩は珍しい。赤と白はアラブの色

なのだろう。

高い壁に挟まれた狭い路地を覗くと、女性と子供が黒い影のようになって佇んでいた。その神秘的な

雰囲気に惹き込まれ、思わずカメラを向けた。

青空に聳えるミナレット 狭い路地に佇む女性と子供

イブラからジブラに立ち寄ったあと、17時30分タイズのホテルに帰る。

10月30日 タイズ~アデン

この日はタイズから南東へ向かい、アデン湾岸の都市アデンを目指す。

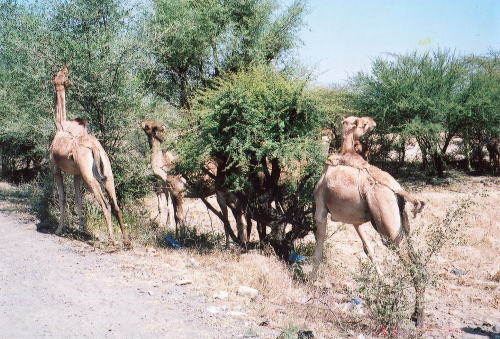

タイズを出てほどなく群をなしたラクダが現れた。道沿いに繁茂する木の葉を食べている。

のどかな風景にバス.ストップ。

この砂漠地帯にいるラクダは、ゴマの油引きや荷物運びに使われ重宝されているのだろう。

ただラクダに乗るのは名前のように楽ではない、大きく揺れて尻が痛くなる。

アカシアの葉を食べるラクダ

その後1時間走ったところで旧南北イエメン国境を通過、しばらくしてピクニック.ランチ。

パン、ツナ缶、バナナ、オレンジ、トマト、玉ねぎ、キュウリ、飲料水などの他におにぎりの弁当。

旅行社が用意してくれたもの。

岩山が連なる山麓に灌木が点在し、爽やかな風が吹き抜ける大きな展望の中でのランチはとても

美味しかった。

ここはアデンに近いイエメンの南部。1994年内戦の戦場になったところらしい。

ピクニック.ランチの場所

昼食を終えて、フランスの放浪詩人ランボ-が住んでいたという館「ランボウ-.ハウスやアデン

港などを訪ねたあと、アデンのホテルにチェックインする。

10月31日 アデン~空路ムカッラ~アルハウタ

早朝アデン空港を5時10分発→8時ムカッラに着く。空港には新たに4WDのドライバ-7人が

待ってくれていた。ムカッラからは北へ向かいシバ-ムに近いアルハウタを目指す。

空港を出て間もなく、車は岩山が連なる風景の中を曲がりくねりながら上って行く。

やがてナギ-ル.アブドゥ-ラ.バガリ-ブ峠に着き、写真ストップ。眼下には広大な渓谷が広が

り、走って来たばかりの道が鮮やかに見えた。。草木のない荒涼とした大地だが、大きな景観だ。

ナギ-ル.アブドゥ-ラ.バガリ-ブ峠からの景観

峠をあとにして2時間走ったところでワジ(枯れ川)に出た。赤い山の斜面からワジの中まで

生える緑の木々が眼にしみる。このワジも雨季(夏)になると川になるという。木々が茂るのは

地下に水が流れているためだろう。

緑の木々が生えるワジ

このワジからほどなく、緑の樹木が茂る山麓に出た。ナツメヤシと思われるが、乾燥した地に緑を

見ると心安らぐ想いがする。ここでピクンックランチ。

ソテツが生い茂る山麓

この日のランチメニュ-は

ポテト、マドレ-ヌ、ゆで卵、ヨ-グルト、蜂蜜、トマト、キュウリ、スイカ、オニオンス-プ、

飲料水など。

ここのランチは、ドライバ-たちが敷物を広げ、それぞれの食べ物をきれいに並べてくれた。

私たちが食事をしているとき、ドライバ-たちはどこかに消えていた。近くの木陰でメッカの方に

跪き、祈りを捧げているのであろう。彼らは敬虔なイスラム教徒なのだ。

ピクニック.ランチの準備をするドライバ-たち

昼食を終えて再出発。ほどなく視界大きく広がり、山頂が切り取られたようになった山々が見え

てきた。一つや二つではない、同じ形状をした山々が幾重にも連なりどこまでも続いている。

テ-ブルマウンテンのようだ。いや、そうにちがいない。専門家から見れば違う名前になるかも

しれないが、素人眼から見ればテ-ブルマウンテンでいいと思う。

テ-ブルマウンテン

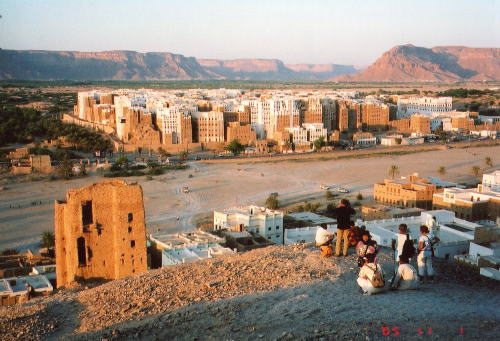

やがてシバ-ムの街が見えてきた。時刻は14時40分。辺りはまだ明るく青空に立ち並ぶ家々は、

まるでビルのような建築群に見える。しかし、この建物はすべて日干しレンガを積み重ねて造られ

た5階から9階建ての高層建築。個数は500以上あるという。

私がこの旅に参加することにしたのは、別の旅で出会ったツァ-メンバ-の人が

「イエメンの砂漠に摩天楼のような街がある」と勧められたのが動機になっている。イエメンが

どこにあるのかも知らなかった自分だったが、その話を聞いてシバ-ムとやらの街を訪ねる気持ち

になったのである。

ここは明日の夕方また訪れることになっていたので、この日は遠望するだけにした。

シバ-ムの街

シバ-ムからほどなくアルハウタのホテルに着く。時刻は15時。

夕食までにはまだ時間がある。部屋でじっとしているのも退屈なので外に出てみた。黄昏時の

散策である。

遠く地平線に夕日が沈み始めていた。やがてあかね色の空を背に、赤く燃えた太陽が

ゆっくりと地平線の彼方に姿を消した、落日。残照が遠く空を赤く染めていたが辺りは

暗闇に包まれていった。しかし、街灯と民家の灯りをたよりに私はまだそこに佇んでいた。

静かだ、じつに静かだ。ここはまさに異国だ。俺はいま地球の涯にいる...そんな想いに

捉われていた。

アルハウタの夕暮れ

11月1日 アルハウタ~タリム~サユ-ン~シバ-ム~アルハウタ

この日はホテルを拠点に近郊を観光する日。

ホテルを出て間もなくタリムに着きアルカ-フ宮殿跡をカメラに収める。この宮殿は東南アジア

の交易で富を得たアルカ-フ族が建てたもので、インドネシアの影響を受けた建築だという。現在

は博物館になっているそうだが、内部には入っていない。

アルカ-フ宮殿跡

タリムの街を散策後サユ-ンへ向かう途中、ヤギを追いかける黒い服を着た女性の姿があった。

この荒蕪地にあってヤギに与える草があるのか...心配したくなる。

ほどなく、岩山の中腹から麓にかけて白い建物が見えてきた。イラクからこの地に来て、イスラム

教を広めたアハメッド.ビン.エイサ-廟だという。

羊追いの女性たち アハメッド.ビン.エイサ-廟

車窓の風景に見とれていると、いつのまにかサユ-ンに着いていた。

資料によるとサユ-ンはかっての隊商ル-トにあり、交易の中継地として栄えてきた。街の

中心には1960年代までこの地を支配したスルタンが住んでいたという、アルカフィ-リ宮殿が

残されている。巨大な白亜の建物は青空に映えて美しい、当時の華やかさを忍ばせてくれる。

現在は博物館として解放され、見学できる。

アルカフィ-リ宮殿

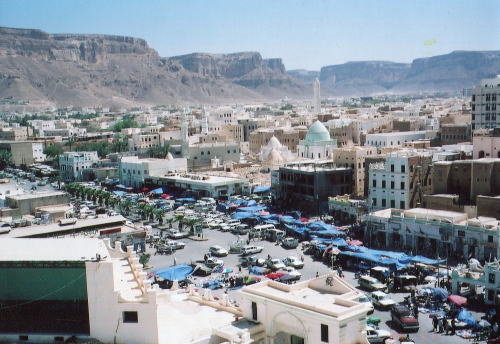

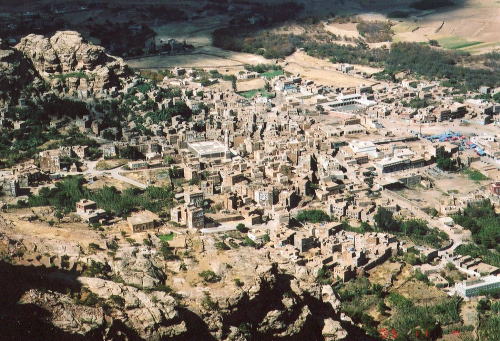

この宮殿の屋上からは、サユ-ンの街を一望できる。テ-ブルマウンテンを望む麓には整然と

家々が建ち並び、ス-ク付近にはたくさんの車が置かれ、大勢の人通りがあった。辺境の地として

は賑やかな街に見えた。ここのス-クで買った蜂蜜はとても美味しかった。

サユ-ンのス-ク付近

昼食後は一旦ホテルに戻り休憩。15時過ぎシバ-ムの街の散策に出かける。

街の中は高い建物の間に路地が通っている。ぶらぶら歩いて行くと土産物屋の前に出た。

家の壁には絨毯やテ-ブルクロスのようなものが吊り下げられてあり、手持ち無沙汰そうに客待ち

している男の姿があった。家の中にも品物が置かれてあるのかもしれない。

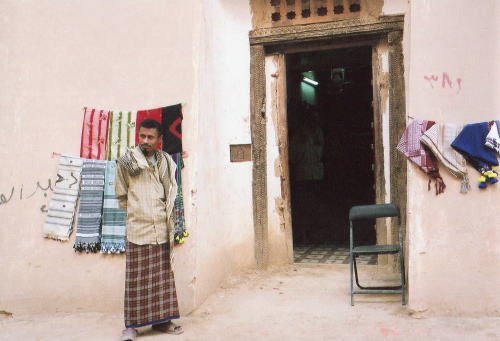

シバ-ムの土産物屋

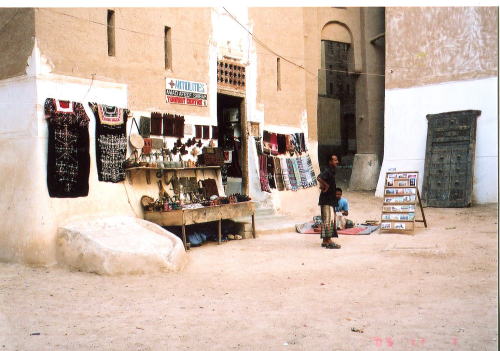

この近くにはもう1軒の土産物屋があった。こちらも壁に民族服やテ-ブルクロスのようなもの

が吊り下げられ、前の箱には手芸品が置かれ、スタンドには写真が飾られてあった。この店の前に

いた男は遠くに眼をやり、やはり客待ちをしているように見えた。

シバ-ムの土産物屋

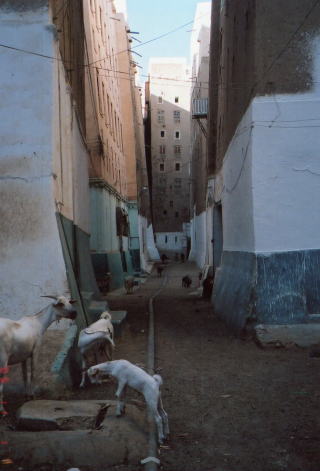

うす暗い路地に入ると、ヤギたちが動き回り遊んでいた。昼間は放し飼いされているのだろう。

この建物の1~2階は動物や倉庫に充てられ、住民が生活する部屋は3階から上になっているという。

チベット族の家の配置も、ほぼこの様式になっていると思われる。

うす暗い路地の風景

広い通りに出ると、ヤギを連れて歩く男の姿があった。赤い帽子に民族服をつけている。わずか

な草を求めて牧畜を営む人かもしれない。ここの住民は農業、牧畜、手工業が主な仕事だという。

ヤギを連れて歩く男

時計を見ると16時30分。街から少し離れたところからシバ-ムの全景を眺めることにした。

街に西日の柔らかい光が降りそそぎ、辺りは赤く染まりはじめてきた。

赤く染まりはじめるシバ-ムの街

時間とともにその色はさらに濃くなり、遠くの山々も街も大地も赤く燃えてきた。

美しい、地球の涯の黄昏である。夜の上空からは、月光に照らされた白い建物が

光輝いて見えるかもしれない...砂漠の宝石のように...

赤く燃えてきたシバ-ムの黄昏

11月2日 アルハウタ→ワディ.ドアン渓谷→ムカッラ

7時30分ホテルを出発してしばらくすると、テ-ブルマンテンを望む荒涼とした風景のなかを

ヤギを連れた数人の女性の姿があった。彼女たちは黒い服をまとい、とんがり帽子のようなものを

被っている。他の国での放牧の仕事は男性が多いが、イエメンでは女性が主になってヤギの放牧を

しているのだろう。もつともインド北部ヒマラヤ山麓で、ヤギやヒツジの放牧をしていたチベット

族の女性を見かけたことはある。それにしても、この岩山と砂漠の地で生きている人たちの力強さ

に感動を憶える。

ヤギを放牧する女性たち

車はワディ.ドアン渓谷に入り、左右に聳えるテ-ブル.マウンテンや剣俊な岩山を展望しながら

ひたすら走っている。車窓からはワディ(ワジ)と呼ばれる川が見られるが、いまは乾季のため水

の流れはない。しかし、川筋には緑の木々が茂り、疲れた眼を休ませてくれる。乾燥した地に生え

る木は地中深く根をはり、そこに流れる水を得ているのだろう。

時々集落を通り過ぎる。いずれも家々は岩山の斜面から山麓に建てられ、遠くから眺めると城郭

のようにも見える。添乗員のメモによると、村の名前はアルハジャレン、ゲイドゥ-ン、シ-フ、

ギャルナ-マジット、ブッダ等々とある。

ワディ.ドアン渓谷の村

ワディ.ドアン渓谷の村

巨大なテ-ブルマウテン山麓の集落

トイレ休憩時、7人のドライバ-たちが集まり写真を撮らせてくれた。彼らは10月31日からこの

日までの3日間、ツァ-メンバ-を案内してくれた。明るく人懐っこい青年たちだ。

この中の一人は、「アッサラ-ム、わたしサイト-」と挨拶すると、「オオッ!サイト-!」と

ニコニコしながら返してくれた。それ以来私と顔が合う度に、彼の方から「オオッ!サイト-!」

と笑顔を見せながら呼びかけてくれるようになった。写真の前に座り手を上げている青年である。

その愛嬌たっぷりの彼のしぐさに、私はイエメンに親しみが持てるようになった。

7人のドライバ-

休憩から再出発し林のそばを通りかけた時、横一列に蜂の巣箱が並べられてあった。

イエメンで採れる最高級の蜂蜜シドルハニ-かと思って調べてみたが、そうではないようだ。

シドルハニ-は野生のシドルの木に蜂がつくった巣を取るか、木に設置した巣箱から採取されると

いう。シドルの木はこの地域にあるかもしれないが、ここに置かれた巣箱は他の蜂蜜を採るためと

思われる。

シドルの花から密を採るミツバチはコミツバチ。イエメンの乾燥した土地に自生するシドルの木は

クロウメモドキ科のナツメ属。

林の中に並べられた蜂の巣箱

この辺りからワジの周りに緑が多くなり、その向こうには幾重にも連ったテ-ブル.マウンテンが

聳え立ち、麓には集落が見える。ワディ.ドアンの壮大な景観だ。

壮大なワディドアンの景観

突然車は急坂を上り始めた、凄い砂埃だ。車は窓を閉めかなりの距離をとっているが、それでも

砂塵が車の中に入り、口の中がザラザラする。そんなことはおかまいなし、7人のドライバ-たちは

曲がりくねったテ-ブル.マウンテンの山腹をひたすら走って行く。

砂埃を上げながら山道を走って行く車

テ-ブル.マウンテンの山頂に着く。山頂はわずかに草木は見られるものの、ガレ場の広大な

台地だった。どこを向いても目線の高さに山頂の平坦な山々が広がり、眼下にはワディ.ドアン

渓谷の枯れた川に沿って群生する緑の林が展望できた。

テ-ブル.マウンテンは、気の遠くなるような長い年月を経て、雨が岩山の柔らかいところを

削り取り、硬い部分だけが残されて出来た山だといわれる。

目線の高さに広がるテ-ブル.マウンテン

目線の高さに広がるテ-ブル.マウンテン

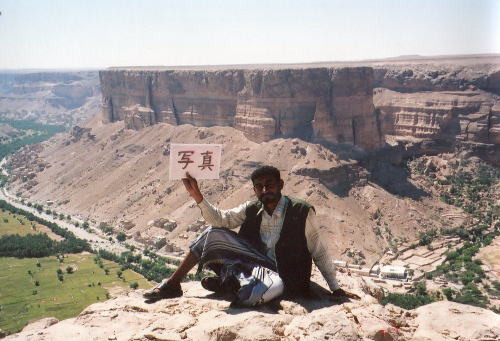

この台地の崖っ淵に座り、「写真」と書いたペ-パ-ホルダ-を手に掲げているドライバ-が

いた。私と顔が合うとニコニコしながら声をかけてくれるあの青年だ。この時も彼のところに来る

ように手招きしてくれたが、真下は断崖絶壁、遠慮することにした。

ペ-パ-ホルダ-は、集合写真を撮るときに添乗員が用意したものである。

ペ-パ-ホルダ-を掲げるドライバ-

テ-ブルマウンテンで散策したあと、下に降りてワジの木陰で昼食。

メニュ-はツナ缶、トマト、きゅうり、ゆで卵、ヨ-グルト、蜂蜜、ジャム、ポテト、ドリンク、

バナナ、パン、西瓜、ドリンク、梅干しなどで、ピクニックしたときのような気分にさせてくれた。

その後、いくつかの村で写真ストップなどをしながらワディ.ドアン渓谷を通り抜け、17時20分

ムカッラのホテルに着く。

11月3日 ムカッラ→空路サナア

ラマダン明けのこの日は、午前中ムカッラの街並みや近郊を観光したあと、15時空路サナアに

向かう。3日間案内してくれたドライバ-たちは空港でお別れ。

機が上昇してまもなく、遥か下に砂を被ったような無数の山塊群が拡がってくる。剣俊なところ

もあるが、山頂のほとんどは平坦である。おそらくテ-ブルマウンテンだろう。

山塊群は次から次に波涛のように押し寄せてくる。その渓谷を縦横に走っている黒い帯のような

ものが見えるが、枯れた川のワジに沿って流れる木々の茂りだろう。いまは乾季だが夏の雨季には

川に水が流れる。人々はこの周りに生活している。

この地帯はアラビア半島の南端にある砂漠の一角だが、ふつうイメ-ジする砂だけの拡がりでは

ない、無数の岩山を擁した砂漠なのである。

気がつくと、いつのまにか機はサナアの上空を飛んでいた。わずか50分の空の旅であった。

ムカッラからサナア 機上からの風景

ムカッラからサナア 機上からの風景

空港では「おかえり」と言いながら、ドライバ-たちが出迎えてくれていた。10月26日のサナア

から10月31日ムカッラまでの6日間、案内してくれた青年たちだ。

11月4日 サナア近郊の観光

8時30分ホテルを出発。

街行く人の表情は明るい。民族衣装やス-ツで着飾り、子供たちを連れて歩いている。家族で

友人や親戚を訪問するのだという。

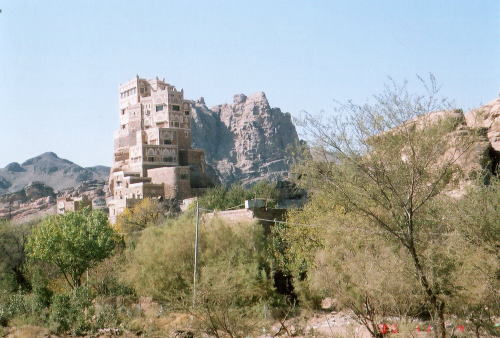

サナアのアルガリア村に立ち寄ったあと、ワディ.ダハ-ルのロックパレスを訪ねる。

この宮殿は標高2400mのところにあり、1930年代イエメンを支配していた王の別荘だったところ

だという。丘の上に建ち天空に聳える姿は威風堂々、思わず見とれてしまう。

丘の上に建つロックパレス

この日はラマダン明けとあって国民休暇日。宮殿の庭に晴れ着姿の大勢の人たちが集まり、

黒装束の女性たちも訪れていた。

ロックパレスの庭に集まった人たち

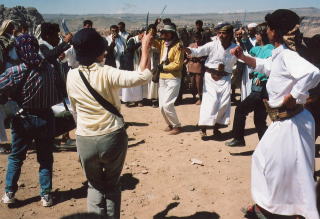

しばらくすると、ドライバ-たちがジャンビ-ヤダンスを披露してくれた。ジャンビ-アを手に

持ちゆっくりと踊っているが彼らの表情は真剣だ。この国の伝統芸能を見てもらいたいという気持

が伝わってくる。誘われて輪の中に入ってゆくツァ-メンバ-の女性もいた。

ジャンビ-ヤダンスを踊るドライバ-たち

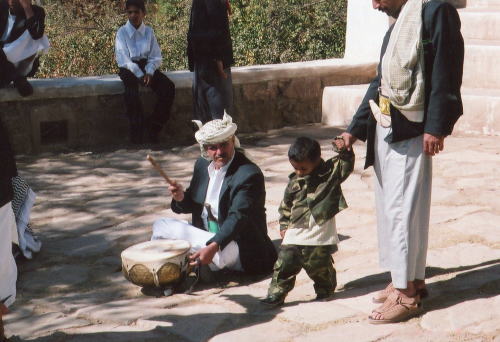

笛や太鼓の音も響いてきた。ダンスに合わせて奏でている。この音楽もダンスも、かって

ヨ-ロッパの人々から「幸福のアラビア」と呼ばれた、イエメンの伝統文化なのだろう。

ジャンビア-ダンスともに太鼓をたたくドライバ-

その後ワディダハ-ルの岩山で、新たにジャンビ-ヤ.ダンスが始まろうとしていた。

今度はプロダンサ-らしい。太鼓や他の楽器を持つ人を背に、一人のダンサ-がメンバ-に何か

話しかけている。「今日は結婚式のお祝いの踊りです。日本のお客様も来ています。この踊りの

手本をお見せしましょう」...とでも言っているのかも...。ダンサ-の中には女性もいるようだ。

プロダンサ-を前に話しかけるメンバ-の男性

そして、ダンサ-たちは横一列に手をつなぎ合わせた。これから気持ちをひとつにして踊り

ましょう...という呼吸合わせだと思われる。

横一列に手をつなぎ合わせたダンサ-

それが終わると、彼らは腰にさしていたジャンビ-ヤを手に高く低く、時には前に振りかざして

踊り始めた。さすがプロダンサ-、カッコいい、サマになっている。思わず見つめてしまう。

プロダンサ-たちのジャンビ-ヤダンス

ダンサ-たちの踊りが終わると、彼らは観客を誘い始めた。踊りはさほど難しくはない、周り

ながら手足を動かして所作をとるところなど日本の盆踊りに似ている。そこに親しみを感じたのか、

ツァ-メンバ-の女性たちも中に入って踊っていた。

ダンサ-と一緒に踊るツァ-メンバの女性たち

昼食後コ-カバンを訪ねる。岩山の山頂に堅固な砦のように建つ標高2650mの街だ。

この岸壁下に同じ部族が暮らすシバ-ムの街がある。その標高差は350m。この2つの街は古くから

助け合ってきたといわれる姉妹集落。

崖の上に建つコ-カバンの街

コ-カバン下の街シバ-ム

コ-カバンの街を散策していると、銃やジャンビ-ヤをつけた男たちに出会った。彼らはここの

住民だが、敵の侵入を防ぐ兵士でもある。高所から見張り、有事の際には崖下のシバ-ムの人たち

をこの街に避難させる軍事の役を務めているそうだ。年配の男は誇らしげに銃を手にして微笑んで

いた。一方シバ-ムの人たちの日常は農業に従事し、コ-カバンに物資の供給をしているという。

銃を手にして微笑む年配の男

さらに歩いて行くと、店の前で女の子に出会った。真新しい民族衣装に手提げ袋をもつて

嬉しそう。とても可愛い。ラマダン明けの心和む情景だ。

民族衣装を着た女の子

この日の最後にス-ラを訪ねた。小高い丘の上に建つ山岳部族が住む村だ。段々畑が広がり、

堅固な城壁に囲まれている。16世紀、オシマントルコがイエメンを支配していたときも、この村は

独立を保っていたというから驚きだ。

モスクが聳えるス-ラ-の村 岩山を背に建つ城壁

その後ス-ラ-からサナアのホテルに帰る。

翌日はサナアから空路ドバイ経由で11月6日関西空港、そして羽田空港に到着する。

この稿を書いているとき、忘れていたことを思い出すいくつかの風景があった。いろんなことが

頭に蘇り、懐かしかった。もういちどイエメンの旅をしてきたような気がする。やはり楽しい旅で

あった。

しかし、イエメンはいま内戦のさ中にあり、国内は混迷を極めているという。戦争は憎悪だけが

頭に残り、武力で解決することはできない。政権側、反政権側のみならず、この内戦に関係する

国々も外交で話し合い、解決の糸口を見つけてもらいたい。そして、「幸福のアラビア」と呼ばれ

たかってのイエメンに戻ってほしい...そう切に願っている。

― 了 ―

2025年3月26日 記

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/