ヨルダン遺跡の記憶

2005年1月

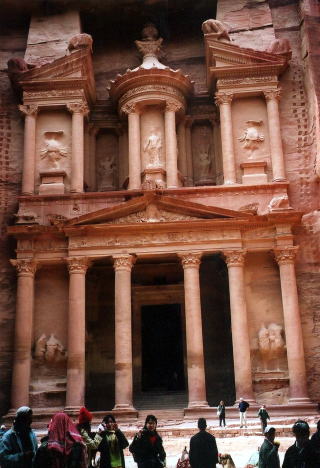

ペトラ遺跡のエル.カズネ宝物殿

ヨルダンはサウジアラビア半島の基部に位置し、シリア、イスラエル、イラク、サウジアラビア

と国境を接している。

日本の1/4位の国土面積のほとんどは砂漠地帯。人口は約1000万人、その大半はアラブ人が

占める。宗教はイスラム教スンナ派。

イスラエルとは1994年和平協定を結んでいることもあって政治的には安定しており、観光客も

多い。

私は2005年1月、旅行社のツァ-でシリア、レバノンと共にヨルダンを訪ねている。しかし20年

前のことでそのほとんどは忘れてしまっているが、当時の写真と添乗員のメモを頼りに遠い記憶を

辿って見たいと思う。

ペトラ遺跡

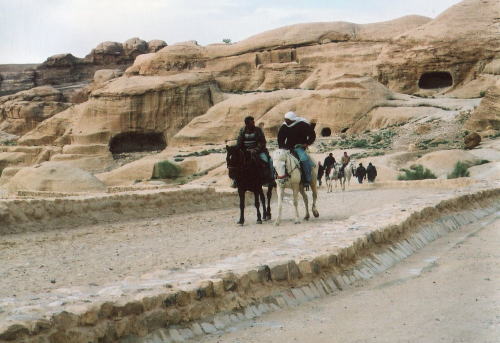

前日はホテルに泊まり、当日はゴロゴロとした小石が転がる道を歩いてペトラ遺跡に向かう。

辺りは丸みを帯びた岩山が連なり、時折馬に乗ったベドウィンと思われる男たちが通り過ぎて行く。

観光用の馬だろう。ただこの道は砂利道だがよく整備されており、歩いてもたいした距離では

ない。

観光用の馬に乗った男たち

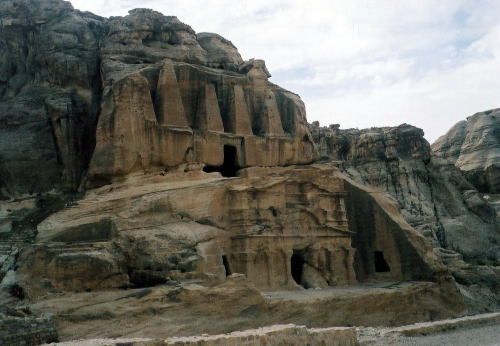

入口からシ-クと呼ばれる細い道に向かう途中、岩山に削られた四つの石柱が見えてきた。

オベリスク風につくられた墓だという。オベリスクとは古代エジプト時代からロ-マ時代に、

石から造り出された記念碑のこと。その柱は四角形で上方に行くにつれて細長くなっている。

ここのオベリスクは、岩山を削って建てられたもの。

オベリスクの岩窟墓

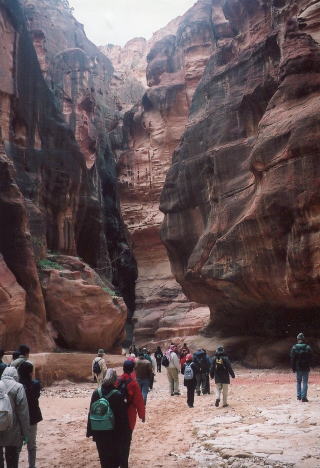

シ-クに入って行く。岩山の裂け目の道である。やや広い空き地のようなところもあれば、狭い

ところもある。ダムや水路の跡もある。紀元前後この一帯に住んでいたナバタイ人は、高い灌漑

技術をもっていたといわれる。

上を見上げると高い岩峰が天を突いている。この深い亀裂は太古の昔、地殻変動によって出来た

ものかもしれない。

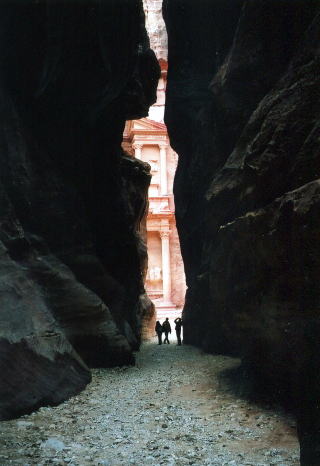

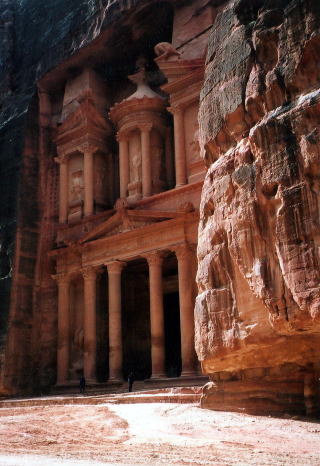

ひと際高い岩峰がそそりたつ暗い道を歩いて行くと、前方の裂け目からレンガ色の建物らしきもの

が見えてきた。

シ-クの道にそそりたつ岩峰群

シ-クを抜けると突然視界大きく拡がり、宮殿のようなものが眼に飛び込んできた。美しい、

すばらしい、壁面には精緻なデザインが刻まれている、見事な芸術品だ。

この建物はナバテア人が、紀元1世紀頃この岩山を彫りぬいて造った宝物殿として知られる。

といっても神殿風の王の霊廟であり、高さは約40m、横幅は30mある。

映画「インディ-ジョ-ンズ. /最後の聖戦」の舞台ともなっており、多勢の観光客が訪れて

いるという。

それにしても今から2000年前に、このような高い建築技術をもっていたとは驚くばかりである。

この地帯を治めていた王の権力は絶大であったにちがいない。

エルカズネ宝物殿

エルカズネからこの遺跡の最奥にあるエドディルに向かう。片道1時間位かかるらしい。

ゆるやかな砂利道を上つて行く。歩いて行く途中、王家の墓、円形劇場、神殿らしきもの、

そして風景などをカメラに収めたが名前が分かっていたわけではない。あとで調べてみて、

多分これだろうと思われるものを載せてみた。

歩き初めてほどなく、無数の岩山が連なる大きな通りに出て来た。この辺りペトラの街並みが

あったところかもしれない。

エルカズネからほどなく見えてきた風景

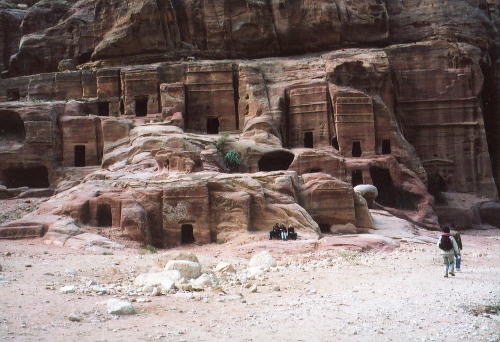

さらに歩いて行くと、岩肌に穿たれた数多くの岩窟が見えてきた。ナバテア人墓の一つと

思われるが、はっきりしたことは分からない。

崖に彫られた墓

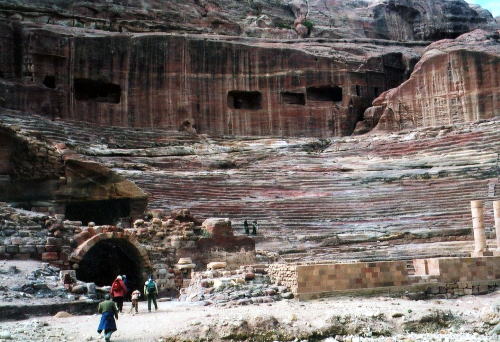

次に見えてきたものは、階段状につくられた円形の広場、ロ-マ円形劇場である。

劇場という名前がついているが、実際には紀元1世紀ごろナバテア人によって建造された葬儀

場と考えられている。この階段は岩を削ってつくられたもので、背後の崖に見える穴が遺体を保存

する霊安室。

ペトラは紀元2世紀初めロ-マ帝国によって併合されているが、この施設はその後、ロ-マ人に

よって拡張、改修されて現在の姿になったという。

ロ-マ円形劇場

円形劇場から歩いて行くと、岩山に築かれた建物が現れてきた。

王家の墓の一つ、ア-ンの(壺)の墓だと思われる。上部に壺の飾りがあることから、この名前が

つけられたといわれる。5世紀にはキリスト教会として使われたらしい。高さ26m、幅16.5m。

ア-ンの墓

ア-ンの墓の近くに、眼を見張るような華麗な建物が見えてきた。右側がコリントの墓である。

このコリント式の柱頭や柱は、エルカズネ宝物殿と同じく花の模様で装飾されている。

コリントとは古代ギリシャの都市のことである。この墓も、コリントの装飾技術の影響を受けて

いることからこの名前があるのだろう。高さ26m、幅27.5m。

左側斜めに見えるのが宮殿の墓。王家の墓の中では最大。高さ46m、幅49m。

コリントの墓(右) 宮殿の墓(左)

王家の墓はこの他に、シルクの墓があるというが、気付かなかったのか写真には撮っていない。

ここの墓は、いずれも岩山の崖を掘り込み削って建造された巨大なものである。なぜこれだけ

壮大なものがつくられたのか.....おそらくナバテア人は人の死後の世界を信じ、その魂が自分たち

を護つてくれると考えたのであろう。この霊廟は、王の権力の象徴であるとともに、彼らにとって

神聖な神殿なのである。

空は青空が広がり空気も清々しい、気持ちのよい散策だ。

やがて柱が立ち並ぶ通りに出た。道には敷石が敷き詰められている。前方には丸味を帯びた岩山が

聳え立ち、それを背にロバに乗ったベドウィンの男が通り過ぎて行く。平和でのどかな風景だ。

柱廊通りの風景

柱廊通りの先には、道の両側にひときわ高い石柱が建っていた。凱旋門らしい。

この凱旋門や立ち並ぶ柱は、2世紀初めペトラを征服したロ-マ帝国が建てたものと想像される。

この大神殿があるということだが、訪れていない。

凱旋門

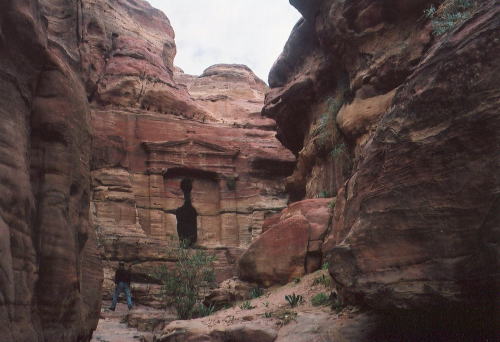

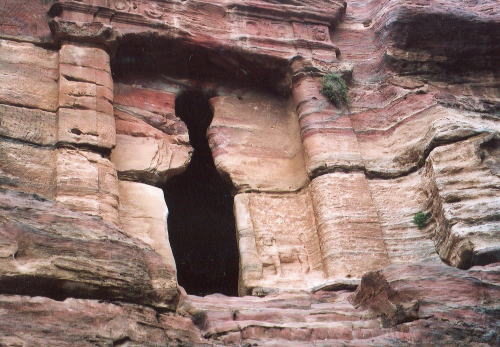

しばらく進むと、巨大な崖の向こうに人間の形をしたような洞窟の入口が見えてきた。

ライオンの墓である。入口の左右に、ライオンのレリ-フがあることからこの名前がつけられ

たという。また古代ロ-マ人のダイニング.テ-ブルをイメ-ジすることからライオン.

トリクリニウムという別名もある。トリクリニウムというのはギリシャ語に由来し、古代ロ-マ

邸宅の食事用の部屋を意味する。

この洞窟は紀元前1世紀ナバテア人によって掘られたものだが、のちロ-マ人にも崇拝の対象

になったといわれる。

崖に掘られたライオンの墓

ライオンの墓の入口

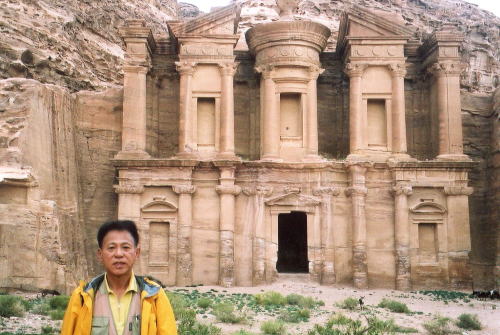

ライオンの墓から800段の階段を上り切り、眼の前に現れてきたのがエド.ディル(修道院)だ。

エルカズネに似ているが装飾はさほどない、しかし美しい。エルカズネと同じように、時間帯の

光によって様々な模様に輝き、眼を楽しませてくれることだろう。紀元1世紀ナバテア人の建てた

神殿であるが、のち修道院としても利用されたという。高さ45m、幅50mとエル.カズネより

大きい。

エド.ディル(修道院)

エド.ディル(修道院)

ペトラとはギリシャ語で「岩山}を意味する。この丘陵には無数の岩山が聳え立ち、その岩山を

くり抜いてつくられた数多くの美術建築が見られた。神殿もあれば霊廟もあった。その中でも、

とくにエル.カズネとエド.ディルは華麗な装飾が施され、眼を楽しませてくれた。その色彩は、

太陽の光の角度によって様々に変化する見事な芸術品である。天空から見れば、アラブの広大な

砂漠の一角に光る宝石箱である。

ペトラの最盛期は1世紀前後といわれる。ナバテア人のつくったこの都市は、古代オリエント

とギリシャ、そして古代ロ-マ文化が融合したものと思われる。すでに2000年の歳月を経ている

が、岩でつくられたペトラは永く残り、この地を訪れる人たちを楽しませてくれることだろう。

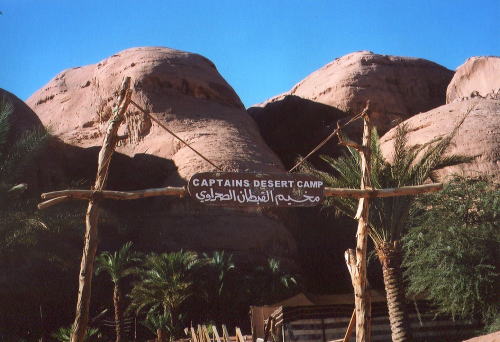

ワディ.ラム

ワディ.ラムはペトラから75km南下したところにあり、アカバ湾に面したアカバからも近い。

大地は砂利石に覆われた赤い砂漠が拡がり、幾重にも重なる岩山が連なる。月の谷とも呼ばれ、

峡谷や洞窟など変化に富んだ景観がある。大地が赤いのは、鉄分が酸化したもの。

太古から人が住んだ形跡があり、幾多の変遷を経て現在は数百人のベドウインが暮らしている

という。

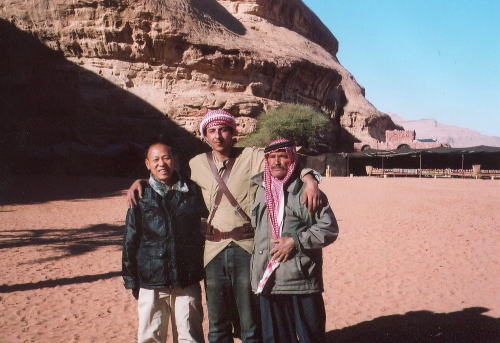

私たちのツァ-は、アカバから2時間位かけてワディラムにやってきた。出迎えてくれたのは

レストハウスで働く従業員たち。多分ベドウィンの人だろうと思って

「ユ-.ベドウィン、カメラOK」と聞くと「オオッ!イエス、オ-ケ-、オ-ケ-!」...とても

愛想がよい、さっそく写真に収まってくれた。

ベドウインのレストハウス従業員と

ベドウインといえば遊牧民のイメ-ジがあったが、レストハウスなどで働きながら近くの住宅に

住んでいる人たちもいることを知った。

レストハウス前の風景

巨大なテントを被せたレストハウスで昼食をとったあと、4WDで周辺の観光に出かけた。

添乗員のメモには、ロレンスの泉やナバテア人が描いた岩絵などを訪ねたことになっているが、

まったく覚えていない。車の移動中撮った風景だけの写真を載せることにした。

ワディ.ラムの風景

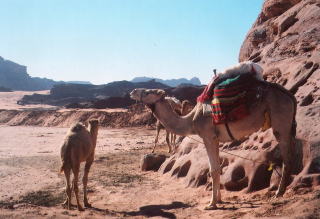

レストハウス付近 客待ちのラクダ

ワディ.ラムの風景

ワディ.ラムは 映画「アラビアのロレンス」の舞台となっている。その映画の面白さから是非

ワディ.ラム訪ねたいと思っていた。

この映画の面白いところはたくさんあるが、第一部の終わりに近いところでロレンスとこの

地帯を支配する部族長とが手を結び、トルコの要塞のあるアカバへ攻めて行くシ-ンは圧巻だった。

トルコの要塞に据えられた大砲は海に向けられているため、ロレンス軍はナフ-ド砂漠を突っ切り

内陸から攻めて陥落させたのである。そのごく一部を写真で掲載させてもらう。

アンソニ-.クインが部族長を演じるアウダ軍

ロレンス演じるピ-タ-.オトゥ-ルが、アウダに協力を依頼するシ-ン

ロレンス軍とアウダ軍がアカバへ出発して行くシ-ン

ロレンス軍がもの凄い勢いでアカバへ攻めて行くシ-ン

この映画は第一次世界大戦時、イギリス人将校T.E.ロレンスがアラブの部族を率いてトルコ軍と

戦った実話に基づくもので、撮影の多くはワディ.ラムで行われた。監督は英国の名匠

デヴィット.リ-ン。日本で公開されたのは1963年。彼が監督した映画で、私が好きなのは

「戦場にかける橋」、「ドクトル.ジバゴ」など。

シナイ半島

アカバの街から、紅海につながるアカバ湾を挟んだ西側はシナイ半島である。

この稿にシナイ半島を入れることにしたのは、3年前の2002年3月訪れたシナイ半島の景観が

ワディ.ラムとよく似ているところがある、と感じたからである。

シナイ半島はエジプトの領土であるが、住民の多くはベドウィンである。ベドウィンはアラブの

広大な砂漠に暮らす遊牧民というイメ-ジがあるが、現在彼らの多くは定着して村をつくって

いるところもあるらしい。

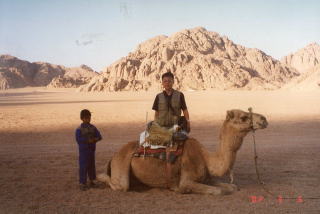

ツア-のメンバ-は、ベドウィンのラクダに乗って散策を楽しんだ。

砂漠の大地は赤い、遠く近く連なる岩山もこれまた赤い。夕日の当たった岩山は赤く染まり、

麓の大地は黒く静まりかえっていた。そのコントラストが鮮やかに映える。

シナイ半島の風景 遠くにラクダに乗った人影

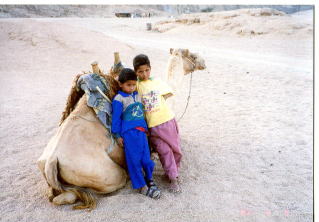

ラクダ引きの案内人の中には、幼い子供もいた。身なりはこ奇麗だ、学校にも通っているの

だろう。

ベドウィンの子供たち

ラクダに乗ってシナイ半島を散策するツァ-の人たち

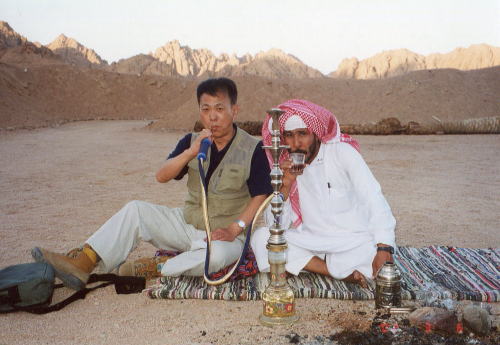

バスでさらにシナイ半島の突端に移動していたとき、砂地に絨毯を敷いて座っていた男が見えた。

アラブの民族服で正装し、そばに”アラジンの魔法の器”のようなものを置いている。

どうやら”水タバコの器具”らしい。バスから降りて近づくと、男が「喫ってみろ」と勧めてくれた

ので試してみると、頭がスゥ~とするような心地よさがあった。フル-ツの香りかもしれない。

誰かがこの男、”ベドウィンのボスだよ”と言っていた。チップが欲しかったのかもしれないが、

出した憶えはない。

ベドウィンのボスが勧めてくれた水タバコを喫う

水タバコの発祥地は中東またはインドという説がある。酒が飲めないイスラム圏では、若者

たちが喫茶店などで水タバコを楽しむ光景が見られるという。

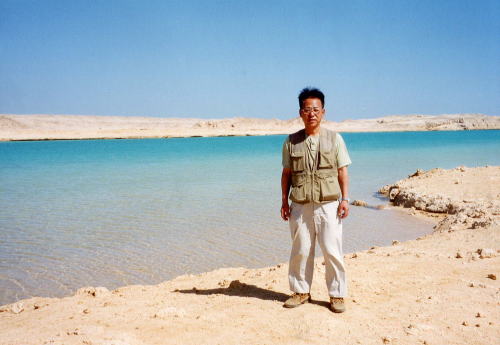

その後シナイ半島の突端に出た。対岸に見えるのは、アカバから続くサウジアラビア半島で

ある。紅海は青く澄みわたり、おだやかな表情を見せていた。

シナイ半島の突端にて

美しい、実に美しい、思わず息を飲むほどの美しさだ。紅海を取り囲む砂漠は草木も生えない

不毛の大地だが、海は豊かな別世界が広がっていた。サンゴ礁が拡がる海の中には海藻が繁茂し、

無数の魚や生き物が棲んでいたのである。

シナイ半島突端の紅海

前日泊まったシャルム.シェイクでは、グラスボ-トでサンゴ礁を見たり海にも入ってみたが、

深さ1mほどの浅瀬にたくさんの魚が泳ぎまわり、私の足をチョンチョンとつつく魚さえいた。

海藻が繁茂した海には、彼らのエサとなるプランクトンなどが豊富にあるためだろう。それに

しても、この海の豊かさと不毛の大地の落差に、私は驚きとともにふしぎな感動を覚えた。

― 了 ―

2015年1月5日 記

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/