うたごえ喫茶

その頃、といっても今から50年前の昭和30年代後半になるが、私は大阪の盛り場にある「うたごえ喫茶」

によく通った。とくに歌が好きだったわけではない、多少好奇心もあったが酔った勢いで店を訪ねるように

なったのだと思う。今のようにカラオケがあったわけではなく、マイクを持って人前で唄うのはとても恥ず

かしくてできない時代であった。丸いステ-ジの上に立った歌い手が音頭をとり、その周りに集まった客が

一緒に合唱するのだが、そうしたところに顔を出すようになったのは、少々ガナリ声を上げても周囲の声に

かき消されてしまい、恥ずかしいという気持は起こらなかったからだろう。また合唱するロシア民謡や抒情歌

が、まだ学生気分のぬけなかった自分の心に、何か響くものがあったためかもしれない。

客は若い人が多かった。みな楽しそうに唄っていた。今思えば、日本が高度成長時代を迎え始めた頃の、

若者の一つの縮図でもあった。

それから日本は高度成長時代に入り、日本人はガムシャラに働いた、働きづめに働いた。そして豊かに

なった。しかし、人の心はドライになり隣近所とのつきあいも少なくなった。

時代の流れとともに、抒情歌を口にする若者もほとんど見られなくなり、うたごえ喫茶の店もすたれてしま

った。

ところがある日、植物観察会を終えて仲間と一杯やったあと、八王子の盛り場をフラフラ歩いていた時、

うたごえ喫茶の看板が眼に入ってきたのである。私は懐かしさのあまり、何のためらいもなくそのドアを

開いた。

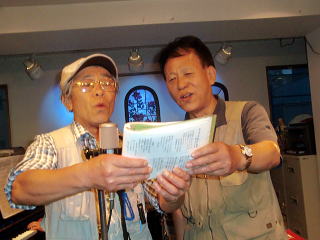

歌声喫茶「ふるさと」で抒情歌を唄う仲間 2013.6.21

2013.5.17

上の写真で唄っている女性は左からFさん、真中で楽しそうにしているロマンスグレ-の男はKさん、

右でハンチング帽をかぶり音頭をとっているのはAさん、左の写真で手を広げ、おそらく「サンタルチア」

を唄っているのもAさん、右の写真で歌詞が見えにくそうに唄っているのが私、みな植物観察会の仲間

である。

AさんとKさんはどちらも山形県出身、私もそうだが一杯飲むとブレ-キがきかなくなってしまう、

愛すべき友人である。

Fさんがここに来たのは初めて、一人で唄うのは苦手だとか何とか言っていたが、抒情歌が懐かしかった

のだろう、みなと合唱する表情は楽しそうに見えた。

Kさんは普段カラオケはキライと言っているが、それは素面のとき。一杯飲むと次から次にリクエスト

が、出てくる。Fさん、Aさんと楽しそうに合唱している表情からは、カラオケがキライなどとはとても

見えない…もっともここはカラオケボックスではなく、うたごえ喫茶ではあるが…。

Aさんは私たちの先輩、いつもジェスチャ-たっぷりに唄っている。自分が唄っていないときは指揮を

とる。私たちの前ではもちろん、他の多勢の人たちがコ-ラスをしている時でもその前に立ち、絶え間なく

両手を大きく上下左右に振り回している。それが実にサマになっているのだ。それもそのはず、彼はもと

学校の先生、生徒の前ではもちろん、地元の音楽会で指揮をとったこともあるという。

ここで唄えるのはロシア民謡や抒情歌だが、歌謡曲も置いてある。例えば「高原列車は行く」「りんご村

から」などなど。

私がよくリクエストするのは、「かごの鳥」と「波浮の港」、この歌を入れているスナックはほとんどない

が、この店では入っている。この店のオ-ナ-が、特別にこの歌の譜面をとりよせたらしい。

歌はピアノで合せてくれる。ピアノの先生はこの店のオ-ナ-。若いころからクラシックを勉強された

音楽家で、新宿で流行っている”ともしび”の創設者でもあるという。年は80歳を越えている方だが、まだ

かくしゃくとして元気な様子。今でも体力づくりのため、自転車で八王子から湘南海岸まで往復100kmの

道のりをサイクリングされることがあるらしい。

お酒が大好きなようで、勧めると私たちと一緒に飲んだり、ビ-ルのジョッキをピアノのそばに置いて、

飲みながら演奏されることもある。

左の写真でAさんの横についている人は、この店の唄い手で大変な声量の持ち主である。歌もうまい。

金曜日にはピアノの他にアコ-デオンの演奏も入る。そして8時頃、女性の声楽家もやってくる。私がよく

彼女にリクエストするのは「さくら貝の歌」と「浜辺の歌」、こんど「宵待草」もリクエストしたいと

思っている。値段はそこそこ飲んで2000円前後、場末のスナックの1/3ぐらい、カラオケボックスとほぼ

同じである。

新宿の歌声喫茶「ともしび」 2013.5.31

2013.5.31

上の写真は新宿にある、うたごえ喫茶「ともしび」の一こま。唄っているのはここ専属の声楽家たち。

抒情歌のほかにカンツォ-ネやシャンソンも唄う。時々別のホ-ルでコンサ-トを開くこともあるプロ級の

人たちである。

この店はよく流行っている。金曜日になると満席で入れないこともある。テレビ会社がタレントを連れて

きてイベントが行われ、その様子がテレビで放映されたり、新聞記事に取り上げられることもあった。

客はやはり中高年が多い。その昔、「うたごえ喫茶」によく通った人たちかもしれない。長年の仕事を

終えて、ここに安らぎを求めているのだろう。彼らにとってここは”夕べのオアシス”なのだ…と思った。

中高年だけではない、若い人たちも混じることがある。一杯やりながらこの情景を見ていると、”うたごえ

喫茶復活”という感を思わせる。値段はそこそこ飲んで2000円前後。「ふるさと」とほぼ同じ。

2013.7.24 記

小川先生と私

小川先生は植物の先生、私はその観察会に月二回出かけていた。一つは東大演習林の植物観察会、先生が

20年近く講師を務めていた会である。昨年までに200回を遙かに超え、いつも40人~50人位が集まっていた。

”どうしてこんなに多勢人が集まってくるのだろう --- 同じ場所で同じコ-スなのに --- 話されるテ-マは

いつも違う、テ-マを考えるだけでも大変なのに --- ”と思っていた。それが20年近くも続いているのだ!。

先生もよく酒の席で

「どうしてあんなに集まってくるんだろう、よく飽きないね、フシギだね」などとトボケタ顔でおっしゃって

いたが --- 。

先生は高齢ながらよく声が通る。とくに植物の生態に詳しい。林内をゆっくり歩きながら、時に立ち止まっ

て丁寧に説明してくださる。話し方はユ-モアたっぷり、とても面白い。観察会の終わり頃になると、

氷河期からの地球の変動による地形の変化と、それに影響された植物についての歴史や流れ、分布、形態

などについての話をされることが多かった。そうした話はとても参考になったし、高齢であるにもかかわらず

常に勉強されている姿に頭が下がる思いがした。観察会が終わると私のところに近寄って来て、笑顔で

「どう、あそこで軽く一杯?」と誘って下さるのである。

もう一つは、先生自身が立ちあげた”中野の会に”参加していた。その会は先生のご遺志を継いで今も続いて

いる。平成12年からスタ-ト、昨年までに続いた回数は130回を超えているかもしれない。

メンバ-は男女17人~18人位。観察会の候補地は先生が決め、いつも年末の忘年会の時にそのスケジュール

表をもらっていた。観察地は関東周辺の里山や自然公園が多か ったが、同じ所に行くのはできるだけ避ける

ようにされていた。ただ東大演習林と違ってすこし長い道のりを歩きながらの説明だったので、植物の生態

よりは、主にその名前について教えてもらったように記憶している。この会はのんびりと散策しながら自然

を楽しむ観察会であったように思う。

この会の帰路にはやはり、「よかったらどう、一杯?」とよく誘ってもらった。酒の席にはまれに他の人が

同席することもあったが、ほとんどは先生と私だけであった。

その頃先生は少し耳が遠いようだったが、なぜか私の声はよく聞こえているように思えた。

飲むほどに先生は上機嫌になり顔がほころぶ。そして饒舌にもなる。私はいつも聞き役、というより先生の

方に話してもらいたくて、質問するほうが多い。先生の話は 聞いているだけで楽しいし、面白い。ユ-モア

のある話し方に心なごむ。そして何よりも謙虚な方だ。

”僕はまだ人間未熟ですぐハラをたてるほうですが、先生はそうしたことはありませんか?”

と水を向けると、

「あまりないね、世の中にはいろいろな人がいるから、そうした人たちを認めて接することを心がけたほう

がいいと思う」 --- なるほど先生ならではの言葉だと感じた。この言葉は胸に銘じておきたい。

質問される時もある。私がまだ植物をほとんど知らない頃、口元に笑みを見せながらも真顔で、

「斎藤さんはキゾク、それともカゾク?」

”エッ!貴族?、華族 --- ?何のことか判らないです、それどういう意味ですか?”

「それは木が好きな人を木族、花が好きな人を花族と呼んでいるだけのことだ。チョットしたダジャレだけ

どね」 。

またこんな話を聞いたこともある。

「若いころ僕はよく飲み歩いていてね、ハシゴをすることもあった。ママに会いに行きたかったからだよ」

”エッ、ママ!ホントかな?”

「いや、ママはママでも屋台のママだがね、アッハッハ、」。

「僕はホラ吹きでね、それも大ホラ吹き、大言壮語することがあるから、気をつけたほうがいいよ。」 ---

先生一流のジョ-クも飛び出す。茶目っけのある人でもあった。酔いが廻るにつれてますます面白くなる。

帰りの電車で先に降りられるのは先生の方なのだが、いつもホ-ムの上で満面に笑みを浮かべ、手を振り

ながら私を見送って下さるのである。それは私が乗った電車が動くまで、いや視界から消えるまで、---

恐縮しながらも何と心温かい人なのだろうと思った。その姿は今でも鮮やかに目に浮かぶ、忘れることが

できない。

先生は若い頃出征されている。そうした話はめったにされないが、時に話されることもあった。

「僕は戦時、朝鮮半島に近い満州に居たことがあるが、あまりつらい思いをしたことはないね。モヤシの

ようなヒョロヒョロした身体をしていたため、事務のような任務にまわされていた。

他の兵士に比べれば暇だったよ。よく上官とマ-ジャンをして、いつも負けてばかり いたから、あまり

ひどい仕打ちを受けたこともなかったよ。また事務の任務だったから、南方には行かずに済んだからね。

多勢の兵士たちを乗せた南方行きの船は、殆んど連合軍の戦闘機や魚雷に撃沈されてしまっ たが ---

まあ~僕は運が良かったと思っている。」

またこんな話をされたこともある。

「敗戦濃くなった昭和20年、我々残った部隊は本土決戦のため帰還命令が出て、名古屋の駐屯部隊へ召集

された。しかしまもなく終戦、朝起きてみる と誰も居なかった。上官も仲間の兵士も---残っていたのは

僕と一人の朝鮮人だけだった。僕は列車に乗り、長い時間をかけて北海道に帰った」

私はこの話を聞いたとき、次のような短歌を思い浮かべた。

「命ありて 帰還の途次に仰ぎたる、 あわれ、夕暮れの富士を忘れず」 --- 作者不詳

これをを先生に披露した時、先生はそれまで朗らかだった顔を窓に向け、心なしか少し遠い眼をされていた

ように感じた。 この短歌は井上靖の随筆に紹介されていたものを書きとめていたものである。

思えば小川先生にはいろいろなことを教えて戴いた。私の人生の師でもあった。、すばらしい人であった。

私はこのような先生に出会えたことを幸せに思っている。

その先生も昨年(2012年)10月2日に永眠された。享年92歳。安らかにお休みください。

(2013.5.7 記)

ありし日の小川先生 東大演習林

(写真は”東大演習林を守る会”の資料から使わせてもらったものです)

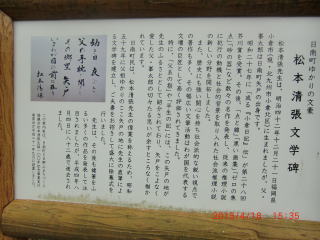

松本清張 文学碑

松本清張の本もよく愛読した。一度読み始めると最後まで読み切った。そうさせてくれる何かがあった

からである。それまでの江戸川乱歩や横溝正史の推理小説にあるようなサスペンス調の面白さだけでは

なく、背景に当時の世相が織り込められていたことが、私を惹きつけた。

彼の作品には、当時の社会性から起きる犯罪をモチ-フにしたものが多い。新しい推理小説のジャンル

を切り開いた作家として多くのフアンをもち、本屋での彼の文庫本の多さは群を抜いていた。私もそれら

の本を夢中で読み漁った時期があるが、そのほとんどは忘れてしまっている。

しかし、点と線、ゼロの焦点、日本の黒い霧、小説 帝銀事件、砂の器、けものみち、天城越え、などは

まだ私の頭にある。とくに砂の器は映画化されたこともあって、よく覚えている。

松本清張 文学碑 鳥取県日南町矢戸

松本清張は1909年(明治42年)、広島市で出生、その届出は小倉市とされている。

父親は鳥取県日野郡日南町矢戸出身。昭和30年に発表された”父系の指”の一節には、父親への想いが次の

ように綴られている。

私は幼いころから何度も父から矢戸の話を聞かされた。矢戸は生まれた在所の名である。

父の腕を手枕にして、私は話をきいたものであった。

「矢戸はのう、ええ所ぞ、日野川が流れとってのう、川上から砂鉄が出る。大倉山、船津山、鬼林山などと

いう高い山がぐるりにある。船通山の頂上には根まわり五間もある大けな栂の木が立っとってのう、二千

年からの古い木じゃ、冬は雪が深い。軒端まで積もる」。

その話をきくごとに、私は日野川の流れや、大倉山の山容や、船通山の巨大な栂の木の格好を眼の前に

勝手に描いたものであった。その想像の愉しみから、同じ話を何度もきかされても、飽きはしなかった。

この日(2013.4.18)南町にある彼の文学碑は、JR伯備線の生山駅から西へ7kmのところにある。

私は広島時代のOB会に出席する2日前の4月18日、この文学碑を訪ねた。文学碑は、矢戸村の入口付近

の道路脇の木立の中にひっそりと置かれてあった。

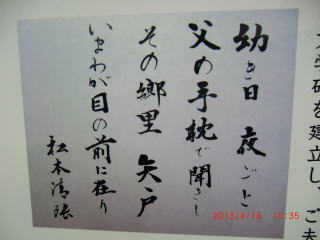

この碑は松本清張の直筆によるもので、除幕は昭和59年4月18日。

幼き日 夜ごと 父の手枕で聞きし その郷里 矢戸

いまわが目の前にあり 松本清張”

(2013.5.5 記)

マムシ(蝮)

そろそろヘビが出てくる季節になってきた。先日植物観察会の仲間と山道を歩いていた時、出会い頭

にシマヘビに出くわした。それもかなりデッカイやつ。トグロを巻いていたらしいが、驚いたのか長い身体

をくねらせながらヤブの中に入っていった。春の初めにいち早く姿を見せるのがシマヘらしい。

総じてヘビは嫌われ者になっているが、とくにマムシは猛毒をもつとして怖がられている。

私も草叢をバサバサ歩くときは注意しているが、そうしたところでマムシに出会ったことは一度もない。

ところが何のヘンテツもないところでマムシに出くわしたことがある。

暑い夏がようやく終わり、そろそろ秋風が吹き始めるようになった一昨年の初秋、私は千葉郊外の

里山に出かけた。その帰り、自然公園の一角にある石段を登り始めてまもなく、いきなり目に飛び込んで

きたのが”黒いシマ模様をしたヘビ”、一瞬ギョッとしたがすぐマムシと判った。

チャンスとばかりにとっさにカメラを向けたが、相手はカメラなどまったく意に介していない様子。

カマ首を持ち上げあっちに行ったりこっちに来たり、何か一生懸命なのだ。まるでマムシがダンスをして

いるようにも見える。もしかしたらこの壁の登り口を探しているのかもしれない。いや、そうにちがいない。

しかしこの直登の壁にはどこにもとっかかりがない。いかに木登り上手のマムシでもそれはちょっと無理

だろう。人間が高いビルの壁をよじ登ろうとするようなものだ、と思って見ていたが、なかなか諦めない、

何回も何回もチャレンジ している --- 。私はその粘り強さに根負けしてしまい、先を急ごうとその前を

通り過ぎ、 しばらくしてうしろを振り返る と、ついに諦めてしまったのか、スゴスゴと草叢の中にに引き

返していくのが見えた --- しかしこのマムシ君なかなかの愛きょう者だった。

(2013.5.4 記)

マムシ 昭和の森自然公園(千葉県土気市) 2011.9.19

スナック KIKU

かってのようにスナックは流行らなくなってきている。その昔スナックによく通っていたサラり-マン

連中も、定年と共に家に引っ込んでしまい、そうしたところには行かなくなっているからだろう。

私が現役の頃よく通っていた何軒かのスナックも、店を閉めてしまって久しい。もちろん今の若者は

スナックには行かない。

日本が高度成長し始めた昭和30年代からバブルの時代にかけては、洋酒喫茶、バ-、クラブ、キャバレ-、

アルサロ、ピンクサロンなどが夜の巷を賑わしていたが、時代の流れと共にそのほとんどは姿を消して

しまい、今はその名前すら聞かれなくなってきている。わずかにスナックと呼ばれる酒場がほそぼそと

営業を続けてはいるが、それも姿を消しつつある。

ところが、何時だったか元会社の同僚に案内してもらったスナックは、よく流行っていたのだ。

それは、和やかな雰囲気の中で気持よく楽しませてくれる、ということはもちろんだが、何といってもママ

の温かい心遣いにあるだろう。。従業員も皆アルバイトだが、一生懸命に応対してくれる。

ママはチャ-ミングだし愛想もよい、表情も豊か、いつもニコニコして いる。

下手なカラオケでもジョ-ズ、ジョ-ズと言いながら手を叩く ことも忘れ ない。チョット真剣な顔で

”ダイジョウブ?”---と飲み過ぎてないかを心配してくれることもある。 そして客が帰るときは玄関まで

見送りにきて、 ”気をつけてね” --- そうしたちょっとした気配りが、客を惹きつけているのだろう.…。

ただ私がこの店を訪ねるのは月一回程度。 店は千葉県南柏にあり、名前は”KIKU”

(2013.5.3 記)

スナック”KIKU”のママ

その後のスナック KIKU

私がスナック 「KIKU」を知ってから3年近くなる。今でもときどき訪ねることがあるが、週末に

なるとかなりの客で賑わっている。一杯やりながら、ママやアルバイトの従業員と話しこんでいる人も

いれば、カラオケで楽しんでいる人もいる。その表情はみな楽しそうだ。

客層は50代から60代が多いが、70代、さらに80代の人もいるという。そのほとんどは地元の常連客

である。

ママはグラマ-で男心を惑わすようなところもあるが、素直でもあり、娘のような初々しさも感じる。

容姿の美しさは少しも変わっていない。

この店の魅力は、人の心を温かく包んでくれるようなママの”やさしさ”にあるだろう。「KIKU」に

集まってくる人たちは、彼女の温かさに魅せられ、やさしさに惹かれ、その心遣いに感動する。

従業員の応対もいい、心地よいひとときを過ごさせてくれる。来店客にとってこの店は憩いの場であり、

リラックスできる場でもあるのだろう。

そういえば、「KIKU」主催によるボ-リング大会が半年に1回位行われているそうだが、そうした

親睦会も、地元の人たちがこの店に親しみを感じる一つの要素になっているのかもしれない。

地元の人たちの”安らぎの場”として、共に支え合い助け合いながら、歩み続けていく店なのである。

紅葉前線も高山から里山に下りはじめ、どこか愁いを感じる晩秋を迎えているが、今宵も「KIKU」は

華やかに賑わっていることだろう…。

2015.10.31 記

スナック KIKUのママ

ママのお母さんと従業員のMさん 客と話すママ

ナンジャモンジャ

今年小学校五年生の孫の竜輝くん、わが家にはめったに来ないが正月にはやってくる。お年玉目当て

である。

”リュウくん、こんどお爺ちゃんのメ-ルアドレスの名前をナンジャモンジャとした、どうだ、いい名前

だろう”

「ヘンな名前、オジイちゃんはいつもヘンなことばかり考えているんだもん......アッ!そうかナンジャ

モンジャ知ってる、なにかの本に出ていた、たしか童話だったとおもう」

”それは船乗りのナンジャとモンジャだ、北杜夫の船乗りクプクプの冒険の中に出てくるが、あれといっ

しょにしてもらってはコマル、こちらはレッキとした樹木の名前だ。そのむかし水戸黄門が諸国漫遊して

いたとき、見たこともない木を指して<これは何という木じゃ>と村人に聞いたところ、村人は答えられずに

コマッてしまい、<ナンジャモンジャ>とつぶやいたそうな。この名前はそこからきている。...

ナンジャモンジャといってもいろいろあるが、関東周辺ではヒトツバタゴを指す場合が多い。もっとも自生

する のは愛知県、岐阜県、対馬だけ、外国にも朝鮮、中国、台湾にあるそうだ。モクセイ科の木で葉は

対生、花冠は4深裂し、5月ごろ雪のような白い花を咲かせる、とても美しい木だ。ドンナモンジャ、わかっ

たかな?”

「フ~ン、なんだかむつかしい...ゼンゼンわかんな~い、ナンジャモンジャ!」

例年5月連休ごろ咲く神宮外苑のヒトツバタゴは、今年の3月中旬から4月初旬にかけて暖い日が続いた

せいか、10日ぐらい早く見頃を迎えていました。

2013.4.23 記

ヒトツバタゴ 神宮外苑 2013.4.22

石見神楽

石見神楽を初めて見たのは、私が幼少期の4~5歳頃ではないかと思う。舞殿に造ら筵の上に座り、

じっと眼をこらして夜更けまで見ていたものだ。子供心を引き付けたのは、神悪霊を退治するという

ような、勧善懲悪だけではないだろう。凛々しい神の面や恐ろしげな鬼面をかぶり、絢爛豪華な衣装に

身を包みながら舞う雰囲気に、心を奪われたからにちがいない。そして未知の世界を空想し、心を馳せ

たのだろう。石見神楽の演目は豊富で多彩だが、なかでも最後をかざる大蛇は圧巻である。

大蛇 浜田市三隅町 松原社中 2012.4.14

石見神楽の源流は近世以前とされ、古事記、日本書紀からとつた神話ものが多い。その昔神の御心を

和ませるという神事であったものが、明治初期から里に降り、民族芸能として演じられるようになった

らしい。他の神楽では例をみない8調子の舞は、勇壮にして活発、観るものを幻想的な神話の世界に誘っ

てくれます。

道がえし

頼 政

2013..3.24 記

スプリング.エフェメラル

雪融けを待ちかねたように地上に姿を現し、春の短い間に花を咲かせ、実をつけたあとは地上から姿を

消してしまう植物のことを、スプリング.エフェメラルと呼んでいます。エフェメラルとはカゲロウのよう

にきわめて短命なはかない命”という意味です。カゲロウの中で代表的なモンカゲロウは、河川の上流から

中流に生息し、成虫は中羽化します。雄の成虫は川面の上を雲霞のごとく飛びまわり、空中で交尾するそう

です。

春に咲く花々は色々あります。スミレ、カタクリ、オオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、ホトケノザ、

アマナ、ナズナ、ジロボウエンゴサク、......等など.数えきれません。しかし夏になるといつのまにか姿を

消してしまいます。そして次の花々にバトンしていくのです。今は春の季節、スプリングエフェメラルの

いくつかを紹介させてもらいます。

オオイヌノフグリ(大犬の陰囊)

私は千葉県房総半島の農村地帯に出かけ、野草を見ながら農道をゆっくりと散策することがあります。

2月に入ると道端にオオイヌノフグリが顔を出し始めます。”そろそろ私の番 なのよ”と 言わんばかりなの

です。”あぁ~春が近い”そう思わせてくれるのです。

3月に入ると一斉に広がり始め、道端に、田んぼの中に、あぜ道に、マット状に群落をつくり、辺りを青色

に埋めます。それはキラキラと星が煌めいているようにも見えます。一つ一つを見るととても可憐です。

しかし、名前が”オオイヌノフグリ”......なんとも可哀そうです。

私なら”スプリングスタ-”とでもつけてあげたいのだが......。 ”早春の野にきらめく星座”というような思い

を込めて...

ゴマノハグサ科 クワガタソウ属 佐倉市郊外 2013.3.20

ヒメオドリコソウ(姫踊り子草)

明治時代の中ごろにヨ-ロッパから入り、日本に住みついている2年草。器量はあまり良くないが、

可愛い名前をつけてもらっている。なるほど葉を笠と見立てるのなら少女が笠をかぶり、クルクルと

廻りながら踊りを 踊っているようにも見える。

植物の名前はその時代の背景を映しているというが、当時の踊りは傘をかぶって踊ることが多かった

のかもしれない。私の子供の頃、村の演芸会では舞踊によく笠が使われていた。

村の娘たちが ”♪野崎詣りは~屋形船で帰ろう~♪”と唄いながら、クルクルと笠を回し踊っていたこと

を記憶している。

シソ科 オドリコソウ属 佐倉市郊外 2013.3.20

ホトケノザ(仏の座)

ヒメオドリコソウとよく似たシソ科の仲間で、同じようなところに生える。階段状についている丸い

葉を、仏の座る連座に見立ててこの名があるという。

春の七草でいうホトケノザは本種ではなく、キク科のコオニタビラコのこと。葉が段々についている

ことからサンガイグサ (三階草)とも呼ばれている。輪生状につく紅紫色の唇形花はなかなか美しい。

シソ科 オドリコソウ属 千葉市郊外 2012.3.7

カタクリ(片栗)

カタクリは普通北斜面の山に咲く。日辺りの悪い日陰を好むのだ。太古の昔、強い光を求める

植物に追いやられ、住み心地のよくない日陰に生き場を選んだのかもしれない。

どういうわけか、太平洋側より日本海側により多く群生することが多く、花の色も鮮やかで美しい。

以前訪れた新潟県六日町坂戸山の山頂付近では、辺り一面に群落をつくり足の踏み場もないほど

だった。

茎頂に1個の花を下向きにつける。葉はふつう2個だが、花を咲かせるまでには7~8年かかり、

それまではⅠ個の葉で過ごす。燐茎から採った澱粉からつくるのが本当の片栗粉。 花は開くと上方

に強くそり返る。

(2013.3.21記)

ユリ科 カタクリ属 栃木県 みかも山 2012.3.30

タチツボスミレ(立坪菫)

春を告げる野草の代表といえばスミレだろう。その姿かたちは華やかで美しい。名前からくる 響き

にも、やさしさとはかなさを感じる。パァ~と花開き、いつのまにか姿を消しているからである。まさに

スプリングエフェメラルを象徴する花と言っていいだろう。

スミレといってもいろいろあるが、タチツボスミレは人家周辺の道ばたから山地の林の下まで、

もっともふつうに見られるスミレ。どこにでも見られるのであまり注意されないが、その透き通るような

ブル-の花びらは、乙女のような清らかさがある。里山を散策する私を、晴れやかな気分にさせてくれる

のだ。

スミレ科 スミレ属 千葉郊外 2012.4.4

大平桜

日本人に一番愛され親しまれている樹木は、なんといってもサクラだろう。いま東京近郊はソメイ

ヨシノが見頃を迎えている。このサクラは開花から1週間ぐらいで満開になる。公園や街路、学校、

民家の周辺などいたるところで華やかに彩り、春の訪れを感じさせてくれる。

ウメはしっとりと控えめだが、サクラは陽性、パッと花開きパッとく散ってしまう。実にいさぎよい。

そして葉芽を吹き始め、新緑に衣替えしていく。

昨年4月郷里の三隅町に帰省時、大平桜を見に行った。子供のころ有名なサクラとして知っては

いたが、訪れたのは今回が初めてである。やや見頃を過ぎていたが、その堂々たる風格には圧倒

されてしまった。

樹齢660年というから南北朝の争乱期に植えられ、その後代々大平家に大切に守られ続け、今日

まで生き延びてきたのだろう。ヒガンザクラとヤマザクラ 両方の性格をもった貴重なサクラだという。

幹周り6.32m、樹高17m、枝張り東西24m、 南北29.6m ”ミスミオオビラザクラ”として国の天然

記念物に指定されている。

大平桜 バラ科 サクラ属 浜田市三隅町 2012.4.13

一本桜

大平桜のあるところからさほど遠くないところに一本桜と呼ばれる桜がある。こちらのほうは樹齢

250年から300年位と言われているから、江戸中期に植えられたものか、自然に生えたものだろう。

かなりの老木ではあるが、まだ若々しくすっくりと立っている。

ヤマザクラではないかと思う。のびやかな 山間の農道わきで満開の花びらを大きく広げ、清楚な

雰囲気を漂わせていた。250年以上、村人たちを楽しませ癒してきたのであろう。

(2013.3.22 記)

一本桜 バラ科 サクラ属 浜田市三隅町 2012.4.13

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/

<>