シルクロ-ド

中央アジアの思い出

第一部 ウズベキスタン

1998年8月

1999年8月

2008年10月

サマルカンドのグル・アミ-ル廟

中央アジア…といっても漠然としていて明確にその範囲が決められているわけではない。

アジアの中央部、つまり中国のタリム盆地からカスピ海に到る広大な地域を指す場合もあるが、

最近はカザフスタン、タジクスタン、ウズベキスタン、キリギス、トリクメニスタンの国々の

総称として呼ばれることが多い。

これらの地域は天山山脈の西端からパミ-ル高原の山岳地帯、さらに広大な砂漠地帯へと

続き、その間をぬうようにアムダリア、シルダリアの大河が貫きアラル海に注いでいる。

ところが、近年になってこの2つ大河は生活用水のためにつくられたダムに堰きとめられ、さらに

強い陽光と熱砂の砂漠に水を吸いとられて、アラル海に達する前に姿を消してしまっているらしい。

この中央アジアは、古代からアレキサンダ-の遠征を初めとしてアラブやモンゴルの侵入などが

あり、幾多の異民族同士の戦いの歴史をもっている。その歴史を感じさせてくれる唯一の遺跡が

サマルカンドのアフラシャブの丘にあった。

14世紀にはテイム-ル朝が興り、ブハラやサマルカンド、ヒヴァなどの街々に中世の面影を見る

ことができた。

また紀元前2世紀には張騫がやってきて、1日千里を走るという”汗血馬”の情報を漢の武帝に

もたらし、4世紀には法顕が、7世紀には玄奘が、仏典を求めてインドに向かうためにここを通り

ぬけ、プルジェワルスキ-やヘディンが探検に訪れ、アラブや中国の商人たちがラクダのキャラ

バンを率いて行き交ったシルクロ-ドの要衝地でもあった。この地帯はいわゆる西トルキスタン

とも呼ばれる西域なのである。

民族はトルキスタンと呼ばれるようにトルコ系が大半を占めるが、タジクスタンだけはイラン系

が多い。しかし風俗慣習は、それぞれの地域でかなり違っているという。

この地帯はイスラム圏ではあるが、100年以上に及ぶロシアの支配下にあったためかイスラム色

は薄らぎ、街はロシア化された雰囲気が色濃く残っているように感じた。私たちを案内してくれた

流暢な日本語を話すキリギス族のガイドは、今まで一度もモスクに行ったことはないそうである。

私は1998年の8月ウズベキスタンに初めて足を踏み入れ、翌年の1999年8月にはウズベキスタン、

カザフスタン、キリギス、2008年の10月にはその3カ国とトリクメニスタンを訪ねている。

いずれも私の好奇心を満たしてくれる楽しい旅だった。今でもその情景が眼に浮かんでくること

がある。

その頃、まさか旅行記を書こうなどとは夢にも思っていなかったのでメモはとっていないが、

幸い当時の写真と添乗員のスケジュ-ルメモがあつた。手持ちの資料と、それらをを参考にして

遠い記憶を辿っていきたいと思う。

タシケント

タシケントはウズベキスタンの首都として、人口200万を越える近代都市になっていた。

かってはシルクロ-ドの中継地として栄えていた街だったらしいが、今はその面影はまったく感じ

られない。街行く人たちも様々な民族の顔が見られるが、とくにロシア系の顔がよく目立つ。

19世紀後半ロシアの支配下に入ってからはロシア人の入植が相次ぎ、街も風土もロシア風に変わ

っていったのではないかと思える。

しかしそれは近代的なビルが立ち並ぶ新市街で感じることで、旧市街に入ると風景は一変する。

狭い迷路のような道が縦横に走り、バザ-ルの香辛料や羊の肉を焼く匂いがたちこめ、モスクや

メドレセ、チャイハナ、神学者や詩人などの廟が立ち並んでいる。時に伝統的な服に身を包んだ、

白い顎鬚の老人とすれ違うこともある。旧市街の入り口にあるチョルスバザ-ルの外では子供たち

が元気に遊びまわり、私たちの顔を見ると、「ハロ-、ハロ-」と声をかけたり、手を振ったり

していた。

チョルスバザ-ル 私たちに手を振る子供たち

新市街の一角に大きなナヴォイ、オペラ・バレイ劇場がある。この劇場は15世紀後半に活躍した

中央アジアの詩人であり、文学者でもあるアリシェル・ナヴォイの名を冠したものらしい。

ナヴォイ、オペラ・バレイ劇場

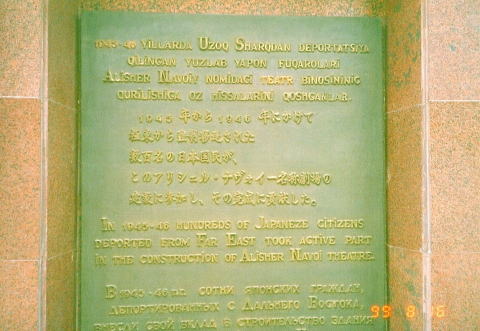

実はこの劇場は、第二次世界大戦で旧ソ連の捕虜としてタシケントに抑留されていた日本兵が

建てたものである。劣悪な環境の中で過酷な強制労働に耐えながらも、この建物を完成させたのだ。

1966年4月26日のタシケント大地震では、78,000棟の建物が倒壊したにもかかわらず、ナヴォイ

劇場はびくともしなかったという。この劇場の壁には次のように刻まれたプレ-トがあった。

1945年から1946年にかけて

極東から強制移送された数百名

の日本国民が、このアリシェル・ナヴォイ

名称劇場の建設に参加し、その完成に

貢献した。

この建設には日本人500人が関わり、うち79人が亡くなっている。しかし

「日本に帰って、もう一度桜を見よう」という合言葉のもと、仲間同士で励まし合いながら建設に

携わり、3年かかるところを僅か2年で完成させたのである。その出来栄えは、細部の彫刻にいたる

まですばらしいものであったという。

私はこの見事な劇場をつくりあげた彼らの仕事ぶりに、日本人としての誇りを感じる。

ナヴォイ劇場の壁に刻まれたプレ-ト

このプレ-トは1996年に設置されているが、当時から現在に至るまでウズベキスタンの大統領を

務めるイスラム・カリモフは「彼らは恩人だ、間違っても捕虜と書くな」と、言ったそうである。

新市街のティム-ル広場には、ウズベキスタンのシンボルともいえるティム-ルの像や、ユルト

(パオ)を模したティム-ル博物館が建てられてあった。ティム-ルは14世紀の中央アシアの英雄

である。彼についてはサマルカンドのところで触れさせてもらいたいと思う。

チム-ルの像 チム-ル博物館

ヒヴァ

ウズベキスタンの西部にあるヒヴァは、首都タシケントから750km、ウルゲンチから南西に

35kmのアムダリアの下流に広がるオアシスの街である。ホレズム地方とも呼ばれ、周囲は広大

なキジリクム砂漠に囲まれている。大都会のタシケントから飛行機でここに降りてくると 、私は

いつも荒涼たる思いに取りつかれてしまう。周囲を見渡しても色彩の少ない大地が広がっている

だけで、山らしきものはどこにも見えないのだ。ただ白っぽい土屋の周りに植えられている緑の

木々が、多少心をなごませてくれる。

ところがイチャン・カラという内城に入ると風景は一変する。西門をくぐるといきなり眼に飛び

込んでくるのが、カルタ・ミナル、青いタイルで覆われたミナレットは思わず息をのむほどに

美しい。

1852年に着工されたが、工事半ばにして当時の王アミン・ハ-ンがペルシャとの戦いで戦死した

ため、未完のまま中断されたという。現在の高さは26m、当初の計画で進めていけば、70m~80m

位になっただろうと言われている。

青いカルタ・ミナル

イチャン・カラの西門 カルタ・ミナル

このイチャン・カラは、16世紀初頭に樹てられたシャイパニ朝の流れをくむヒヴァ・ハン国の

内城である。城壁の高さは7~8m、東西約450m、南北650mの広さの中に、20のモスクと20の

マドラサ(神学校)、6基のミナレット、50以上の歴史的建造物と250以上の古い住居をもつ。

建物はヒヴァ・ハン国の華やかなりし頃の17世紀~18世紀に建てられたものが多いと言われる。

城内はよく整備された道が縦横に敷かれ、レンガ色の建物に青い塔が眼を惹く。

ガイドに案内されながら歩いて行くが、照りつける日差しに頭がボゥ-とする。焼けつくような

暑さだ。おそらく気温は40度近くになっていただろう。ふらふらとムハンマド・アミン・ハン・

メドレセに入って行く。この神学校は中央アジアでは最も大きく、最盛期には99人の寄宿学生が

いたという。中庭を取り巻く2階建ての建物には125の部屋があるらしい。2008年に訪ねたとき

にはホテルになっていた。

もう一つの神学校でイスラム・ホッジャ・メドレセも訪ねたが、こちらの方はさほど大きくない。

1階に45の部屋があるだけ。1910年に建てられたもので、城内ではでは一番新しい建物だそうだ。

空高くそびえる高さ45mのミナレットは、青空に映えてとても美しく見えた。

イスラム・ホッジャ・ミナレット

ムハンマド・アミン・ハン・メドレセ前 イスラム・ホッジャ・ミナレット前

クフナ・アルクという大きな城壁に囲まれた宮殿にも入ってみた。17世紀に建てられたもので、

中には王の迎賓室、モスク、ハ-レム、造幣所、兵器庫などがあり、中庭には井戸も造られていた。

水は涸れて残っていなかったが、当時この井戸は、貴重なものであったにちがいない。

この城塞には人が住んでいるらしく、庭先に洗濯物が干されたり子供たちが走り回ったりしていた。

屋上の見張り台からは、城内はもちろんヒヴァの街々を望むことができる。私はこの屋上に立っ

て周りを見渡してみた。砂漠の街とはいえ遠く水平に連なる緑の帯が見える。アムダリアが大地を

潤しているのだろう。

クフナ・アルクの屋上より

城塞の前は大きな広場になっていた。行き交う観光客や子供、その奥に入ると、のんびりと

観光客を待つラクダの姿があった。このラクダ、かなり暇をもてあましているよう見える。誰か

乗ってやればいいのにと思うのだが…。ここからから眺めると、紺碧の空にスックリと立つ城塞

の青い塔が眼に沁みる。

クフナ・アルクの青い塔

客を待つひとこぶラクダ クフナ・アルク前のレギスタン広場

メインストリ-トから南に行ったところに、パフラヴァン・マフムド廟があった。

パフラヴァン・マフムド(1247-1326年)はヒヴァの庇護者として尊敬されていた聖人。

詩人でもあり、哲学者でもあった人物らしい。建物は17世紀の王、ムハンマド・ラヒム・ハ-ン

によってつくられたと伝えられている。中庭の壁に嵌めこまれたモザイク模様の青いタイルには

眼を見張った。その一角にはトンガリ帽子のような小さな建物が置かれてあったが、この下には

泉が湧き出しているという。この水を飲むと長生き出来るとか…。

パフラヴァン・マフムド廟

最後に訪ねたのがジュマ・モスク。10世紀に建てられたがその後修復工事が重ねられ、18世紀

末までに212本の木製の柱が造られた。天窓から差し込む光が立ち並ぶ柱を照らしだし、神秘的な

雰囲気を醸し出している。柱に施された彫刻もすばらしい。

ジュマ・モスクの内部

イチャン・カラ内には多くの家屋が立ち並び、周辺では子供たちが元気いっぱい遊んでいた。

幼い子供はみな裸足である…熱くないのか。誰かがカメラを向けていたのだろう、スイカを食べ

ながら5~6人がかたまっているところをパチリ。

少し大きい子供はノミを持って板きれに何か彫り込んでいた。この辺り職人の工房がたくさん

ある。この子供たちは将来職人を目ざしているのかもしれない。

スイカを食べる子供たち 彫り物細工をする子供たち

2008年に来たときは城内にあるホテルに泊まった。ホテルといっても元々あった建物を少し

手直しした位もので設備はよくなかったが、なかなかの風情があった。赤い絨毯の上に据えられた

ベッドに入り、中世にタイムスリップしたような気分で眠りについていた。

ヒヴァ~ブハラの風景

ヒヴァの観光を終えてブハラに向かう。郊外に出るとリンゴの木が眼につくようになる。果実は

ピンポン玉よりは少し大きいが非常に小さく、色は淡い赤色。しかしリンゴは中央アジアが原産地

なのである。日本のリンゴほど甘くはないが、本来のリンゴらしい味がしてとても美味しい。

食後のデザ-トにはよくリンゴが出される。

まもなくウルゲンチに出るところでアムダリアに出会う。満々と水をたたえているが、この近く

にダムがあるからだろう。ここから少し上流に行くと、アムダリアは土手のはるか下を流れており、

水量は少ない。

リンゴの木 アムダリアを背に

しばらくすると広大なキジルクム砂漠を走るようになる。茫々たる風景だ。山らしきものは

どこにも見えない。大地は遠く青い空の彼方に融け込んでいる。砂漠といっても低い草木は点々と

生えている。そのほとんどはタマリスクだと思われる。

やがて遠く黒い影のようなかたまりが見えはじめ、近づくとその形がはっきりしてきた。

どうやらテントを張った屋台のようだ。羊を焼く匂いがする。果物もあれば、飲み物も並べてある。

砂漠レストランだ。ドライブインと言ってもいいかもしれない。広大な砂漠を走る長距離ドライバ-

たちは、ここで食事していくのだろう。

キジルクム砂漠 砂漠の屋台ドライブイン

広大な砂漠地帯が続く。どちらを見渡しても同じ風景だ。とても人間が住めそうなところでは

ない。しかし、ここに人間が住んでいた証がある。

1940年代にこの辺りの発掘調査が行われ、数百キロにわたって点在する多数の都城跡が発見された

という。その数は1000以上あったというから驚きだ。古代ホレズム王国の遺跡らしい。アムダリア

がその流れを変える度に、人間も住む場所を変えていったのだろう…。

遺跡からはガンダ-ラやイランのパルティア、さらに中国のタクラマカン砂漠に散らばる仏教

寺院の壁画や塑像にとてもよく似た美術品が発見されたというから、東西トルキスタンに同じ美術

の潮流があったと考えられる。この地帯はまさにシルクロ-ドなのである。

ヒヴァを出発して4時間、ブハラとの中間点に来たところでチャイハナに入る。

チャイハナというのはペルシャ語で呼ばれる喫茶店のことだが、食事も用意されているところも

ある。私たちはここで昼食をとった。最後に紅茶が出されたがとても甘い、砂糖を何杯も入れて

あるのだ。この乾燥した砂漠に住む人たちは、甘い紅茶を日に何杯も飲むらしい。

外に子供がいたのでカメラを向けると振り向いてくれた。なかなか利発そうな子供である。

チャイハナ チャイハナの近くにいた少年

再びバスに乗り荒涼としたキジルクム砂漠を走って行く。やがて辺りはうす暗くなり、水平線に

夕日が沈み始める。砂漠の落日である。大地は黒く、空は赤く染まっていく。その光景を何枚も

カメラに収める。赤と黒のコントラストが美しい。

キジルクム砂漠に沈む夕日

ふと足元を見ると、何か白いものが眼についた。どうやら馬の骨らしい。この茫々たる砂漠で

ついに力尽きてしまったのか…私はこの情景を見て、法顕が仏国記に残した言葉を思い浮かべた。

「空に飛ぶ鳥なく、地に走る獣なし、ただ死人の枯骨を標識とするだけである」…

彼がその情景を書いたのはタクラマカン砂漠であるが、このキジルクム砂漠でも同じことが言える

のではないかと…そんな思いが頭をかすめた。

キジルクム砂漠で見た馬の骨

その後も走り続け、ブハラのホテルに着いたのは暗くなった21時を過ぎていたように思う。

ブハラ

ブハラの黄金期は9世紀のサマン朝に始まるが、13世紀のモンゴル軍の来襲によって街は壊滅

する。しかし16紀初頭、ティム-ル朝を倒したシャイパニ朝がブハラを都にしてからは再び復活、

さらに16世紀末にはブハラ・ハン国の首都になり、ロシアの支配下に置かれる1920年までシルク

ロ-ドの街として栄えてきた。現在西トルキスタンで、最も中世都市の雰囲気を残している街で

ある。

朝ホテルを出てサマニ公園の一角にあるイスマイル・サマニ廟を訪ねる。

9世紀に建てられた最古のイスラム建築で、現在中央アジアで最も美しい建物とされている。

13世紀モンゴル軍が来襲したときは土中に埋もれ、発見されなかったらしい。この廟は1925年に

発掘されている。

建物はレンガ瓦で、四面まったく同じに造られているので、どこが正面であるか分からない。

しかし建物は全面に異なった装飾技術が使われ、見る角度、光の当たりかたによって陰影が違う

らしい。とくに月光に照らされたときが一番美しいといわれている。

井上靖は小説「西域物語」の中で、”何とも言えず美しい一個の宝石箱であった”と記している。

イスマイル・サマニ廟

イスマイル・サマニ廟前にて イスマイル・サマニ廟中から

ここから歩いて歴代ハ-ンの冬の宮殿だというアルク城に行く。この城のあたりが古代ブハラ

発祥の地と言われているが、はっきりしたことは分からないらしい。7世紀にはアラブと戦い、

13世紀にモンゴル軍が押し寄せてきたときはこの城に立てこもった多くの町民が虐殺され、城も

破壊されたが後に建て直されたとされている。現在の建物は18世紀のもので、1920年ロシア軍に

攻略されるまで歴代ハ-ンの居城だったところだという。

城門から中に入ると暗い道が通り、牢獄があったのかガラス戸の奥に囚人の人形が展示され、

道脇には絨毯、衣類、装飾品、帽子などを売る店が並んでいた。さらに奥に行くと金曜モスク、

郷土博物館などがあり、2階には19~20世紀の生活用具や武器、ブハラの刺繍や民族衣装などが

展示されてあった。

アルク城の門

アルク城の向かいに高い塔が見える。ブハラのシンボルで高さは46m、12世紀にカラハ-ン朝に

よって建てられたミナレットで、街中が崩壊した大地震にも耐え、モンゴル軍にも壊されなかった

という。すべての建物を破壊したモンゴル軍が何故この塔だけ残したのか…次のような伝説がある。

ジンギス・ハ-ンがやって来てこの塔を見上げたら、帽子が落ちてしまった。思わず腰をかがめ

て拾い上げると、言った。

「この塔は俺に頭を下げさせた立派な塔だ、壊してはいけない」…と。

私たちはこのカラ-ン・ミナレットにつながっているカラ-ン・モスクに入って行った。

カラ-ン・ミナレット カラ-ン・モスク

門をくぐると私は思わず眼を見張った。回廊で囲まれた中庭の壁一面には、モザイク模様の

見事なタイルが嵌めこまれている。実に美しい。このモスクは15世紀シャイパニ朝の時代に建て

られたもので、非常に大きい。1万人の信者が礼拝できるという。回廊は208本の柱で天井を支え、

288の丸屋根で覆われているそうだ。中庭には”聖なるクワの木”が立っていた。

カラ-ン・モスクの中庭にて

カラ-ン・モスクの中庭

カラ-ン・モスクに面しているのが、ミル・アラブ・メドレセ。ティム-ル朝末期に建てられた

神学校らしい。今もメドレセとして使われているため、中に入ることはできなかった。青空に照り

映えるド-ムがひと際眼を惹く。

ミル・アラブ・メドレセ

ここからゆっくり歩いて旧市街に入り、”タキ”の方に行く。タキというのはア-チという意味

らしいが、同時にいくつかの丸屋根からなるバザ-ルの意味でもある。これはふつう大きな通り

の十字路にあり、すっぽりと屋根をかぶせたような商店街が続いている。内部はすこし暗いが

天窓から光が差し込むようになっており、タキというものがどんな形になっているのかを知ること

ができる。この光景を見ていると、まるでアラビアンナイトの世界に迷い込んできたような感覚に

なる。ここはまさに異国なのだ…そんな気分にさせてくれる。

ブハラの”タキ”の外観

ブハラの”タキ”の外観

商店街といっても店舗らしきものが並んでいるわけではない。通りには絨毯、帽子、衣類、人形、

装飾品などが壁にかけられたり、道の隅に置かれたりしていた。

16世紀には宝石市場として栄えていたらしく、今でもそのなごりを偲ばせるような市場があった。

はるばると砂漠を越えて来た隊商の商人たちは、この暗い市場にやってきて妖しく光る宝石の売買

をしていたのにちがいない。その商人たちの隊商宿もここに残されてあった。

タキの内部

タキの内部

絨毯を見せる女性 帽子屋

タキを出てウルグベク・メドレセを訪ねる。ウルグベクはティム-ル朝第4代の皇帝で

ティム-ルの孫。彼が残したゆかりの建築はサマルカンドに多く残っているが、ブハラは

ここだけ。

このメドレセは15世紀に建てられたもので、現存の中央アジアで最古の神学校とされる。

ここの中庭にある建物の装飾も実にすばらしい。

ウルグベク・メドレセの中庭

中庭では楽器屋が店を出し、店の主人が三味線のような弦楽器を鳴らしながら愛想をふりまいて

いた。この楽器、中国のカシュガルではドタ-ルと呼ばれるもので、本体はポプラかクワで出来て

いる。中国のウイグル族もここのウズベキ族も同じトルコ系の民族、曲もよく似ていた。

近くにいた女の子にカメラを向けると、丸い石の上にちょこんと座り笑顔を見せてくれた。この

職人の娘かもしれない。

弦楽器を弾きながら笑顔を見せる店の主人 石の上に座りカメラを見る女の子

昼食はラビハウズと呼ばれる池のそばのメドレセでとった。広い中庭には緑の木々が茂り、

ぶどう棚が日影をつくっていた。空気は乾燥し、爽やかな風が吹いてくる。日差しの中は暑いが

日影に入ると涼しい。

ブハラのガイドは女性のズ-リヤさん、日本語が話せる。

「ブハラの感じはどうですか?」…と聞いてきたので

「ブハラはウズベキスタンでいちばん好きなところです」…と答えたら、

「嬉しいです、またブハラに是非来てください」…と言ってくれた。このガイドとても日本語が

上手である。しかしどうもウズベキ族とは違うような気がする。

「朝鮮族ですか?」…と聞いたら

「とんでもありません、私は伝統的なウズベキ族の家系です」…という言葉がかえってきた。

女性ガイドのズ-リャさん メドレセのレストラン

ラビハウズは庶民の憩いの場所になっているのだろう。この溜池の周りをゆったりと散策する

人や、大きな傘の下の椅子に腰かけ、談笑する老人たちの姿があった。

子供たちは溜池で泳いでいた。というより高い木の上から池に飛び込んでいたのだ。私が

カメラを向けと得意そうにこちらを見ている。そして次から次にダイビングしはじめる。自分の

勇姿を見てほしいのだ。 ”どんなもんだ”と言わんばかりである。

その姿を見て私も子供の頃、よく磯の高い岩の上から海中に飛び込んでいたことを思い出した。

そして周りの友達の顔を見て、内心得意になったいたのである。その無鉄砲さは今も多少残って

いるように思う。私が世界の辺境地帯に行きたくなるのはそのためかもしれない。未知なるもの

への夢と謎を求めて…。

木の上から池に飛び込む子供たち

ラビハウズ 昼食をとったメドレセ

その昔この木の上や池の周囲には、たくさんのコウノトリが見られたらしいが、今はまったく

見られなくなっているという。アムダリアがダムに堰きとめられたりするなどの自然環境の変化に

よって、エサとなる小魚やドジョウやが少なくなっているのかもしれない。

ブハラ~サマルカンドの風景

ブハラを立つとき後ろをふり返ると、モスクの塔が青空に光り輝いていた。ブハラはよかった、

何ともなごりおしい…しかし再びこの街に来ることはないだろう…そんな思いでこの青い塔を眺め

ていたように思う。

モスクの青い塔.

街を出てしばらすると草原に建つ隊商宿があった。形はほとんど崩れていない。よく保存され

ている。なかなか立派なキャラバンサライだ。その近くには泉もあった。11世紀のものらしい。

ラクダを率いてやってきた隊商の商人たちはここでラクダを休め、自分たちもひとときの眠りに

ついたのだろう。

中央アジアは文明の十字路と言われている。西はペルシャから、東は中国から、様々な物資が

運ばれたのはもちろん、絵画、音楽、宗教などももたらされ、華やかな文化が花開いたのである。

それに果たした彼らの役割の大きさは言うまでもないだろう。

11世紀隊商宿の泉 11世紀の隊商宿

のどかな農村地帯が続く。広大な草原に麦畑や綿畑が広がり、民家が散らばる。ロバ車に乗った

少年が手を振ってくれる。馬ものんびりと農道脇に佇んでいた。のびやかな中央アジアの風景で

ある。

手を振るロバ車の少年 農道脇に置かれた馬

チャイハナに入る。周りはポプラに囲まれ涼しい風も入ってくる。ところが外は焼けつくよう

な暑さ。誰かが気温計をもって日差しの中で測ってみたら、見る見るうちに上昇、43度Cあった。

しかしこの8月の中央アジアではふつうの暑さらしい。チャイハナの外にはテ-ブルと椅子が

置かれ、紅茶を飲んだ。主人や奥さまも子供を抱きながらニコニコしている。いかにも幸せそう

だった。

子供を抱くチャイハナの主人と奥さま

この辺りはザラフシャン川が流れているためだろう、ポプラや低い草木が生えている。そうした

草原地帯を走り続け、夕刻サマルカンドのホテルに着く。

サマルカンド~シャフリサ-ビス往復

ブハラからサマルカンドに着いた翌日はシャフリサ-ビスを訪ねた。あのチム-ルが生まれた

故郷である。7世紀には玄奘三蔵もインドに行く途中立ち寄った記録があるという。

ティム-ルは1336年この地を地盤に若いころから頭角を現し、1370年には都をサマルカンドに

定めティム-ル帝国を築き、チャガタイ汗、キプチャク汗なぞの地を治めた。しかしインドに入り、

オスマン帝国を破り、明を討とうとする途上、シルダリアの河畔で1405年病没している。彼は長期

にわたる兵乱の間にも学芸や文学を奨励、商業貿易にも力を注ぎ、華やかな宮廷文化を咲かせたと

いう。ジンギス・ハ-ンはすべてを破壊したが、ティム-ルは建設した人物とも言われる所以で

ある。

シャフリサ-ビスは遠くにザラフシャン山脈を望む小さな街。街に入るとティム-ル像が眼に

入る。その奥にはティム-ルが建設したといわれるアク・サライ宮殿があるが、今残されている

のは入り口のア-チ門だけ。このア-チ門左側には、アラビア文字で「スルタンはアラ-の影で

ある」という意味のことが書かれているというが、右側の円柱には、単に「スルタンは影であると

しか書かれていないらしい。スルタンとは皇帝の意味で、ティム-ルのこと。このため建築家は

ア-チの上から投げ落とされたという。

ティム-ル像 アク・サライ宮殿のア-チ門

このア-チ、近寄ると非常に大きい。この下にくると人間は小さく見える。巨大なビルディング

ほどの大きさがある。この宮殿は1380年に着工され、ティム-ルが没する1405年まで建設

が続けられたらしい。しかし16世紀後半、ブハラの王によって破壊されたと言われている。

アク・サライ宮殿のア-チ門

南端には様々な建築群が立ち並んでいた。いずれもチム-ル一族が建てたものだという。

中庭に入ると、1436年ウルグベクによって建てられたモスクの青い塔が眼を引く。丸いド-ムには

放射状に縦の線が彫り込まれ、美しい装飾が施されている。他の塔とは違う高貴な雰囲気がある。

王族のモスクとして建てられたものかもしれない。名前はコク・グンパス・モスク。

中庭を通って行くと、半ば崩れかかったジャハンギ-ル廟が見えてくる。ティム-ルが、22歳の

若さで戦死した長男のために建てた廟らしい。

コク・グンパス・モスク ジャハンギ-ル廟

街の中央部にはバザ-ルが開かれていた。屋内は非常に広く、棚の上には肉、野菜、果物、

香辛料などの食料品が多く並べられていた。すこし異様な匂いが鼻をつく。外に出るとシ-ツの

上にスイカ、リンゴ、などが雑多に置かれ、狭い路地には絨毯、衣類などが広げられてあった。

私はブラブラ歩いて見てまわったがバザ-ル特有の賑わいは感じられるものの、以前のような

凄まじい熱気は影をひそめ、年をおう毎に人々の表情はおだやかに見えた。これも時代の流れと

いうべきか…。

屋外のバザ-ル 屋内のバザ-ル

私たちはシャフリサ-ビスの観光を終え、タフタカラチャ峠を越えて2時間半後、サマルカンド

に戻った。レギスタン広場で行われる民族舞踊が始まるまでの間、私は一人で辺りを散策した。

ブラブラ歩いていると学生が私に声をかけてきた。手には何も持っていない。物売りではないが、

一瞬”タカリ”かと思った…がどうもそうではないらしい。しかし私は相手にしたくない、無視しよ

うとしたが彼は真剣な表情で追いかけてくる。

「自分はあそこに見える大学の学生だが、是非日本語を教えてほしい」…というのだ。と言われて

も私は英語がしゃべれるわけではない。まあ、やむをえない、私は簡単な日本語の名詞を英語の

単語に置き換えることにした。それも近くに見えるものや、身近なものばかり…それでも彼はくり

かえし私に聞きながら、それを手帳に書き留めていた。私も真剣になっていた。なけなしの英語の

単語を頭からしぼり出していたのである。

そのうち添乗員から声がかかり、即席の日本語レクチャ-を打ち切った。彼は私に手を差しのべ

握手しながら「サンキュ-、サンキュ-」…何回も礼を言った。私は嬉しくなった。すこしは役に

たったのかな…彼は将来何を目ざすのだろう…日本語ガイドか、会社員か、商売か…いずれにして

も日本に親しみをもってくれるのは、日本人として嬉しい。

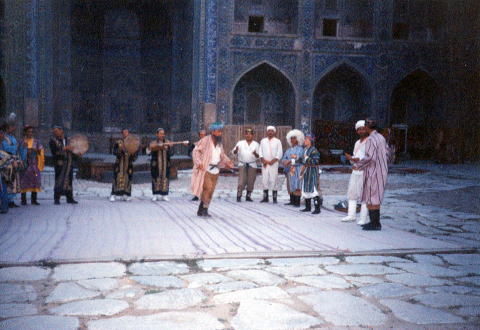

日も暮れるとレギスタン広場にアザ-ンの声が響き渡り、それが終わるやいなや民族舞踊が

始まった。芸人は様々な色の民族衣装をまとい、中には頭にタ-バンをした男もいる。彼らは

三味線のような弦楽器やタンバリンで音楽を奏でながら、軽快に踊ってくれた。踊りはどこか

アラブの雰囲気を感じる。寸劇もあった。動物のぬいぐるみを着た芸人が、火の輪をくぐる芸も

あった。なかなか楽しい。

レギスタン広場で行われた民族舞踊

長い棒を持って踊る女性の芸人 火の輪をくぐる芸

サマルカンド

サマルカンド…という言葉にはどこか魅了される響きがある。それは”青の都”あるいは

”東洋の真珠”と言われるように、街の美しさからくるものだろう。”アレキサンダ-が午睡した都”

といえば、さらにその

イメ-ジが増す。しかしサマルカンドはシルクロ-ドの中心都市として栄えた街ではあるが、古代

より幾度かの興廃の歴史をもっている。

紀元前4世紀にはアレキサンダ-の遠征により、このソクディアナ地帯は彼らの支配下に入り、

7世紀後半から1世紀半に到ってアラブの侵入があり、13世紀にはモンゴル軍によってこの地帯の

街々は壊滅している。

時代は下り、14世紀~15世紀のティム-ル朝時代にサマルカンド一帯は新たに復興し、華やかな

文化が花開いた。ティム-ル朝を倒したシャイパニ朝は長くは続かず、17世紀からの中央アジア

はブハラ汗国、ヒヴァ汗国、コ-カンド汗国の、3汗国時代が続くことになる。

アフラシャブの近くにはグル・アミ-ル廟がある。ティム-ル一族の墓だ。私は朝食前の

ひととき、この辺りを散策した。私がグル・アミ-ルに向かって歩いていると、子供たちに

出会った。

「君たちはウズベキ族?]…と聞いたら、

「イエス」…いう答えが返ってきた。どうやら通じたらしい。さらに

「小学生?」

「イエス}

「何歳だ?」

「10歳}…子供たちは英語が理解できるらしい。学校の必須科目になっているのかもしれない。私が

カメラを向けると、その中の一人がおどけてポ-ズをとってくれた。

グル・アミ-ル廟近くにいた子供たち

涼しい風がニレの木々を渡っている。その日も青空が広がり、グル・アミ-ル廟の青い塔が空を

ついていた。この塔は中央アジアで見たものでは最も美しい。海の色とも空の色とも違う、心が

吸いこまれそうな不思議な青さを感じる。

グル・アミ-ル廟

グル・アミ-ル廟

その日の午後、あらためてグル・アミ-ル廟を訪ねた。廟は石垣で囲まれ、廟の建物も、門も

すこぶる巨大である。ティム-ル一族はこの廟の下に眠っている。

一階の中央には黒緑色の軟玉でつくられたティム-ルの墓石が置かれ、その周りにはティム-ル

の師やウルグベクなど、何人かのティム-ル家の墓石が並べられてあった。墓室はこの真下にある。

私たちはその墓室に案内された。

地下の墓室はうす暗く、やや腰をかがめて入らねばならなかった。そこには石でつくられた

黒緑色のティム-ルの棺を中心に、白や赤茶色の棺が上の墓石と同じ順序で置かれていた。

私はこの墓室を眼の前にして、600年以上も前の人間の亡骸がこんなに完全に保管されている

ところは、世界にもほとんどないのではないか…と思った。

この廟は1941年6月、ソ連の学者によって初めて開かれたが、その時ティム-ルの遺骸の片方の

足が、歴史が伝える通りまさしく短かったことと、ウルグベクの首に刀で切られた傷跡が残って

いたことが明らかになったという。ティム-ルは生前ビッコを引いていたと伝えられている。

ウルグ・ベクは息子が放った刺客に、首を斬られたのである。

ちなみに私はNHKがつくったシルクロ-ドの本で、棺から開けられたティム-ルの遺骨をもと

に復元された彼の写真を見たことがある。いかにも豪傑そうで、大きな顔だったことを覚えている。

黒緑色のティム-ルの棺 ウルグ・ベクの棺

サマルカンドの中心をなすのはレギスタン広場だろう。今でも公共の広場として様々な催し

ものが行われているという。16年前にここを訪ねて来たときには独立記念日のリハ-サルがあり、

私たちはしばらく中に入れなかったこともある。

広場の西側にはウルグベクの建てたメドレセ、向かい側にはシャイパニ朝の支配者が建てた

というメドレセがある。右側のメドレセには動物のような絵が描かれていたが、偶像を禁じる

イスラム圏においては珍しい。

レギスタン広場

ウルグベク建立のメドレセ シャイパニ時代のメドレセ

メドレセの内部

街の東北にビビハニム・モスクと呼ばれる巨大な寺院がある。横100m、縦140mという中央

アジア最大の建物らしい。ビビハニムとはティム-ルが愛した妃の名前で、このモスクはその名を

冠したもの。インド遠征で壮大な聖地の遺跡を眼にしたティム-ルは、それに勝るとも劣らモスク

を建て、愛妃ビビハニムに贈ろうとしたのである。彼がこれを建てようと思いついたのは1399年、

完成したのはティム-ルが没する1年前の1404年、異例の速さで完成した。

しかし、その完成をあまりに急がせすぎたためか、あるいは巨大すぎたその構造にあったためか、

この大建造物は次々に崩壊していく運命をもつことになる。

落成後ある一つの事件が起きた。それは一人の礼拝者の上に、レンガが落ちてきたことである。

それを恐れて礼拝を行うものは誰もいなくなったといわれる。以後長い歳月を経るごとに崩壊は

進み、その姿は半壊するまでになったらしい。

ビビハニム・モスク

私たちが訪ねた15年前の1999年には、一部修復中のところもあったがほぼ復元されていた。

半壊したビビハニムではなかった。

井上靖の小説「西域物語」の中に、この寺院の破風には、”ティム-ルは地上における神の影で

ある”という落書きがされていた、ということが書かれてあった。私はそのことを現地ガイドに

聞いたところ、否定された。添乗員を介していたので正確に伝わったかどうか分からないが、

おそらく彼女はそうした落書があったことを知らなかったのではないかと思われる。

次に歩いてシャブスキ-バザ-ルを訪ねたが、私はバザ-ルよりもその前で行われていた

大道芸人の曲芸に興味をもった。二つのポ-ルに空中高く架けられた綱の上を渡りながら、回転

したり、逆立ちしたり、あるいは長い竿で様々な曲芸を見せてくれていたのである。

観客はハラハラしながら、下からそれを見上げている。彼らはプロとは言え、命がけの芸である。

どこかのサ-カスの一団かもしれない。

空中で逆立ちする大道芸人

空中高く曲芸する大道芸人

曲芸は空中高く次々に繰り出されていく。スゴイ、スゴイ、見事である。観客から大きな拍手、

私も思わず手を叩く。

彼らはこの芸で収入を得ている。しかし観覧料が決められているわけではない、観客のテラ銭

なのである。観客が感動した代金なのである。大道芸人にとっては、観客を感動させた自分の技へ

の報酬である。命がけの仕事だが、そこに彼らの誇りがある…生きがいもあるのだ…。

私はこの曲芸を見てフェリ-ニ監督のイタリア映画、「道」を思い出した。

― 大きな群衆がみんな上を向いている。空中での綱渡り、いや、ロ-プの上での曲芸が始まる

らしい。司会の女性がアナウンスしている。

「今から最も危ない芸当をご覧に入れます。ロ-プの上でスパゲティを食べます、どうかお静かに

お願いします、ひとつ間違うと命にかかわります。では皆さま、全世界に二つとない芸当をご覧

ください…」。

「ねえ、調子はどう?気分は…空中の居心地はどう?」…司会の女性が空中の男に話しかける。

「ここは涼しい、おかげで腹がへって食欲が出てきたよ…おっと危ない風だ、ナプキンが飛んだ」…

男が思わず大きな声を上げる。

「どうしたの?、私たちを誘わないで一人で食事する気?」…と司会の女性。

「席があいている、どなたか一緒にいかがですか?」…おどける曲芸師。

これは「私のアジア紀行}の「思い出の映画2」の中に入れてある映画「道」から抜粋した一節

である。

サマルカンドの北方に、ソクド人の故地とされるアフラシャブの丘がある。14世紀になって

サマルカンドが現在の場所に移されるまでは、アフラシャブの丘がサマルカンドの街として栄えて

いたところだ。

私は1998年と1999年と2回ここを訪ね、その一角に立って遠くを見渡しただけであるが、そこは

うねうねとしたダンゴ状の丘が広がる原野にすぎなかった。紀元前から何世紀にも亘ってソク人が

住んでいたという遺跡らしいところは、どこにもないように思えたのである。

アフラシャブの丘

しかし長年の発掘調査によって、まさにこの丘が旧サマルカンド、つまりソクディアナの都

マラカンダであつたことが確認されたという。それも13世紀モンゴル軍によって破壊された街は

影も形もなくなり、その前の10世紀の廃墟も同様の運命をもち、そこからさらに下の層から出て

きたものは、7世紀とそれ以前の街であったらしい。

アフラシャブの丘に隣接された考古学博物館には、発掘されたソクド人の画が展示されてあった。

それはラクダの背に乗って遊牧している情景や、彼らが信じるゾロアスタ-教の神へ、祈りを捧げ

ている姿と思われるものだった。8世紀ごろの絵画とされている。

8世紀のソクド人の絵画

8世紀のソクド人の絵画

ソクド人はイラン系の民族とされているが、その血を一番よく引き継いでいるのはタジク族で

ある。

アフラシャブの丘から北東に約1kmのところに、ウルグベク天文台跡がある。ウルグベクの

在位は1447年から1449年の2年間だけ。彼は為政者というより、学問の高揚に努めた文化人であり、

すぐれた天文学者であり、詩人でもあった。

彼の青年期から壮年期にかけてはサマルカンドは世界有数の都市として繁栄し、学者、文化人は

この都に集まり、咲く花の匂うようなトリキスタン文化の黄金時代が開けていったという。

天文台の建物としては、丸い天文台の基礎と六分儀の地下部分のみが残されてあった。

六分儀が残されている外観 六分儀の地下部分

アフラシャブの南麓にはシャ-ヒジンダ廟がある。この廟群の中には、ティム-ルの姉や妹の廟、

妻、乳母、部下、将軍の廟などの他に、ウルグベクの子、天文学の先生、誰のものかも分からない

無名の廟などが立ち並んでいる。

シャ-ヒジンダ廟の通り

私は真っすぐに続く廟群の通りをゆっくり歩いていたが、青い廟の前で思わず立ち停まった。

その美しさに目を奪われてしまったのだ。実にすばらしい。床はレンガでたたまれ、壁や天井には

色レンガによって見事な装飾が施されている。まさに青の館である。

シャディ・ムリクの廟 シャ-ヒジンダ廟の通り

シャディ・ムリクと呼ばれているこの廟は、ティム-ルの姪にあたる彼女の名を冠したもの。

24歳という若さで亡くなった愛する姪のために、ティム-ルがその死を悲しんでつくった廟だと

言われている。数ある廟群の中でも、この廟がずばぬけて美しい。

シャディ・ムリクの廟

シャ-ヒ・ジンダ廟には面白い伝説がある。ある日布教のためにやってきた預言者ムハンマドの

従兄サム・イブン・アッバ-スは、ここで礼拝をしている最中に異教徒に襲われ、首をはねられて

しまった。ところが彼は動じることなく礼拝を終え、自分の首を抱えながら悠々と深い井戸へと

入って行ったそうな。

ここは廟群というよりは、美しい館の集まりのようにも見える。私はこの通りをひととおり歩い

たあと日影に入り、この館群を改めて眺めていた。造られて600年前後になろうかと思われるこの

廟に、何か思いを馳せていたのかもしれない。

シャ-ヒ・ジンダ廟の一角 シャ-ヒ・ジンダ廟内部

廟の外にはたくさんの店が軒を連ねねていた。私たちが見学を終えて歩いていると、

「シャチョ-!これ見て、安い!」…と絨毯を広げながら声をかける者もいれば、

「見るだけ、見るだけ!OK」…と手招きする者もいる。私たちはその方をチラット見ながらも

通り過ぎようとすると、

「サラバじゃ!」…この言葉にはビックリしたが、日本人観光客が教えたものだろう。何とも

のどかな風景である。

その日の午後2時、私たちはサマルカンドを立ち再びタシケントに向かった。

しばらくタマリスクが点在する砂漠地帯を走り、タノタカラチャ山にさしかかる。標高1870mの

砂と鋼鉄のような肌を見せた岩山である。山麓はリンゴかカシのような木で埋められていた。

タノタカラチャ山

タノタカラチャ山を過ぎると広大な綿畑が広がってきた。この辺りも砂漠地帯だったと思われる

が、アムダリアから引いた灌漑用水で緑の耕地に変えていってるのだろう。綿は今赤い花を咲かせ

ているが、白い果実ができる秋頃から収穫が始まる。

広大な綿畑 緑の葉と赤い花をつけた綿

バスは広大な大地をひたすらに走っている。道は砂利道、ところどころ舗装されてはいるが、

穴ぼこだらけでバスは大きく揺れる。日も沈みはじめた夕刻、突然パン!…どうやらパンクした

らしい。

すぐドライバ-とアシスタントが修理にとりかかるが、なかなかではない。私たちもバスから

降りてそれを見ている。こうした経験は何回かある。ゆっくり待つしかないのだ。ここは中央

アジアの僻地、日本ではないのだ…と自分に言い聞かせて…。

パンクを修理するドライバ- 私たちのバス

バスの修理は1時間以上かかったかと思われる。再び走りだしたがやがて日はとっぷりと暮れ、

辺りは何も見えなくなった。ときどき対向車のヘッドライトの灯りが通り過ぎる。周囲の山々は

黒いシルエットとなって浮かび上がり、次から次に流れ過ぎて行く。

この地帯に来るのもこれが最後になるだろう…私はそんなことを思いながら、暗闇の窓の外に

目をあてていた。

― 第1部 ウズベキスタン 了 ―

カザフスタン、キリギス、トルクメニスタンについては、中央アジア第2部に書き入れて

いきます。以下のURLをクリックすると開きます。

cyuou2.html へのリンク

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/