スペイン南端からモロッコへの旅

2014年3月6日~3月21日

千一夜物語をイメ-ジしたマラケシュの宮殿ホテル

アフリカ大陸の北西部に”マグレブ”と呼ばれる国がある。リビアとモ-リタニアを含む場合も

あるが、普通はチュニジア、アルジェリア、モロッコの3国を指すことが多い。古い日本の書物に

書かれているように、極東にある日本を”日出る国”とすれば、日本から遙か西方にあるそれらの

国々は”日沈む国”ということになる。

”マグレブ”というのはアラビア語で”日沈むところ”を意味するそうだが、遙か遠く離れたアラブと

日本で、地理的に自分たちの国を象徴するような呼びかたがあるのは面白い。

私たちはその国の一つモロッコを訪ねるために、スペインの南端コスタ・デル・ソルと呼ばれる

海岸線を走り、ジブラルタル海峡を渡った。地中海と大西洋を結ぶ交易の海峡である。

アフリカ大陸に渡ったところにセウタというスペイン領の街があるが、それを含めて地中海に面した

モロッコの北西部は、スペイン南端の街々と 同じように小高い丘の上に白い家々が立ち並び、

青い海とのコントラストが美しかった。そして折からの赤や黄色の野花も眼を楽しませてくれた。

モロックを縦に貫くアトラス山脈があるが、この長大な山脈がモロッコの気候と風土を大きく

二つに分けており、東側から南側にかけての地帯はカスバ街道と呼ばれるオアシスが点在、

サハラ沙漠へと続く広大な平原が広がっていた。乾燥した沙漠地帯である。しかしアトラス山脈を

越えて西側に入ると緑豊かな樹木が生い茂り、肥沃な大地に覆われていた。それは大西洋から

吹いてくる湿潤な風がアトラス山脈にぶち当たり、比較的多量の雨を降らせているためだろう。

樹木はマツ、ヒノキなどの針葉樹、オレンジ、ナツメヤシ、カシ、ユ-カリ、オリ-ブなどの

常緑樹、ポプラ、リンゴ、ア-モンド、タマリスク、イチジクなどの落葉樹が多く眼についた。

ただ種類はさほど多くはない。

北西部の家々は白色に統一されていたが、南に下がって来るにしたがい赤い色に変わった。

低い山々も、広大な大地も赤かった。夕日に照らされたロバも赤かった。大西洋海岸の海の色も赤く

染まっているところがあった。鉱物を多く含む大地が化学変化を起こし酸化したためかもしれない。

モロッコ王国の面積は45・9万㎢(日本の約1・2倍)で、ここに約3200万人の人が住む。

ただこれは古い統計で4000万人住むと言う人もいる。宗教はイスラム教スンニ派がほとんど。

民族はアラブ系65%、ベルベル系35%。その逆の書物も見られるが、どちらも間違っているとは

いえない。混血が多いため、それをアラブ系ととるか、ベルベル系にとるかによって統計が変わって

くるからである。

今回の旅の目的の一つに映画「カサブランカ」に魅せられてということもあったが、この映画が

撮影されて72年を経た今、当然のことながらそうした雰囲気をカサブランカの街に感じることは

なかった。今のカサブランカは近代的なビルが立ち並び、活気あふれるモロッコ経済の中心都市と

して栄えていた。

ただ「リックス・カフェ」というレストランは訪ねてみたかった。一杯やりながら

”アズ・タイム・ゴ-ズバイ”の(時の過ぎゆくままに)ピアノ演奏を聞いてみたかったのだが、

その界隈は治安が悪いと聞き、一人で行くのは多少躊躇されたため諦めることにした。諦めたのは、

映画「カサブランカ」はロケで撮影されたものはなく、この映画の大部分を占める

”リックス・カフェ・アメリカン”という酒場を含め、すべてスタジオで撮られていたということも

あった。

今回の旅は3月6日から21日までの16日間だったが、移動中は車窓に流れる風景を見つめていた。

メディナやス-ク、マラケシュの大道芸人も面白かった。千一夜物語をイメ-ジしたファンタジア・

ショ-にも感動した。モロッコは初めてだったが、私の忘れられない思い出の旅になるだろう。

マラガの海に昇る朝日

3月6日~7日

今回の旅はTD旅行社主催のツァ-。3月6日フランス航空にて午後1時成田を出発、パリ経由にて

スペイン南端のマラガに向かい午後11時着。12時ホテルにチェックイン、部屋に入り持参の

ブランディ-を飲んで未明の2時床に就く。時差は8時間、日本の時刻は朝の10時である。

翌日朝6時過ぎに起きる。まだ暗い、右前方の山腹から山麓にかけて無数の家々の灯りが見える。

どこの街だろう。潮騒のざわめきが聞こえる。窓際に行くと砂浜に白波が押し寄せていた。ホテルは

海のそばに建っていたのだ。

レストランに降りてみたら、丁度朝日が昇りはじめていた。南国の海に昇る朝日である。空は絵の具

でも塗ったように茜色に染まり、ヤシの木が黒いシルエットのように映っている。何とも幻想的な

風景だ。

食事を終えて外に出てみると、空は青く晴れ渡っていた。頬をかすめる風が清々しい。

ホテルを出て散策する。プラタナスの木にインコの群れが止まり、時々隣の木々に飛び移ったりして

いた。鳴き声はかなり騒々しいが、姿かたちは可愛い。ホテルの庭にはトベラ、ヤシ、ソテツ、マツ

の一種などが植えられ、ホテル裏の草原にはハマダイコン、ハルノゲシ、イヌナズナ、ゼニアオイ、

ミヤコグサによく似た野花が見られた。日本の庭によく植えられているゼニアオイは、この辺りの

ヨ-ロッパ南部が原産地だという。

プラタナスの木に止まるインコ ゼニアオイの花

3月7日 マラガ~ミハス~ジブラルタル~アルヘシラス

マラガはスペインのアンダルシア地方の海岸コスタ・デル・ソル沿いにある。スペインの画家

ピカソが生まれ、10歳までの幼少期を過ごした街として知られているところ。

8時半ホテル出発、ユ-カリ、バナナ、プラタナス、マツなどに縁取られた道を走って行く。

道はよく整備され、白い家の集落が続く。時々レンガ色や黄色い家にも出会う。いかにも地中海沿岸

らしい風景である。

10時ミハスに到着。思わず白い家々の景観に息を飲む。山間に抱かれた白い集落が、明るい陽光に

照り映えて眩しい。山の緑と白のコントラストが鮮やかだ。

山間に抱かれたミハスの街並み

ミハスは標高428mのところにある。家々は山の斜面につくられ、その間を細い道路が縦横に走って

いる。そのため道は上ったり下ったりしているが、細い路地の両側には白い家々が高く建ち並び、どの

家の塀にも青い花瓶が置かれ同じ赤い花が整然と植えられていた。そうした細い通りにも土産物屋が

置かれ、スカ-フ、絨毯、革製品、工芸品などのカラフルな色彩が白い建物に映える。道は石畳で敷き

詰められ、時々行き交う、馬タクシ-のパカパカという音に異国情緒を感じる。闘牛場もあったが中に

は入らなかった。

花瓶に花が並べられたミハスの通り ミハスの闘牛場前

1時間余りの自由時間は1人になり歩いた。方向音痴のくせに一人で歩いてみたいのである。

私は17年前の1996年にこの街を訪ねているが、すっかり忘れていた。物珍しさであっちに行ったり

こっちに来たりしていたが、待ち合わせ時間よりも早めにその方向に歩いて行く。しかしその場所が

分からなくなった。多分あの辺だがと思いながらどんどん下って行く。地元の人にも聞いてみた。

”すぐそこだ”というので上って行ったが、どうも違う。再び下って行った。

ところがそこで見事なア-モンドの木が眼に入った。ア-モンドの花の見頃は過ぎていたのだが、

ここのア-モンドは四方に大きく枝を伸ばし見事な花を咲かせていた。上の公園で見たものよりも

こちらの方がずっといい。夢中になってカメラに収める。

ア-モンドの花

ア-モンドは日本のサクラによく似ている。一見木肌も花もそっくりである。それもそのはず、

ア-モンドはサクラと同じバラ科のサクラ属。原産地はアジア西南部だそうだが、アメリカ、オ-スト

ラリア、南ヨ-ロッパから北アフリカにも数多く見られるという。日本では小豆島で栽培されている

らしい。乾燥した暖かいところを好む植物だと思われる。私は植物に興味をもっているが、ア-モンド

に出会ったのはここが初めて。

近くにいた地元の人に聞くと、待ち合わせ場所はア-モンドの木の真上にあった。

11時30分ミハスの丘を離れ、ジブラルタルを目指して地中海沿岸を走る。この辺りはスペインの最南

端でアンダルシアと呼ばれているところ、”フラメンコ”、”白壁の家””情熱の女”…というような

イメ-ジがある。空は快晴、青空にふとんのような雲が浮かぶ。オリ-ブ、ユ-カリ、マツなどが

車窓に流れて行く。大きく広げた枝々に、いっぱいつけた黄色い花々が眼につく。オ-ストラリア

原産のアカシアかもしれない。日本ではアカシアの仲間をミモザと呼ばれることが多い。マメ科の

アカシア属。

遠くに眼をやると、鋭い石灰岩の山にふわりと浮かんだ雲が黒い影を落としている。まだら模様の

黒と白が眼に映える。ドライブは快適、赤い花が眼にしみる、ブ-ゲンビレアか…時々トンネルあり、

抜けるとまた明るい風景が広がる。白い家々に青い空、紺碧の海、レンガ色や黄色い家も多く眼に

つくようになる。瓦は円筒形。日差しは強い。草原に黄色い野花の群落がつづく。

12時45分、ジブラルタルの象徴である”ザ・ロック」と呼ばれる岩山見えてくる。一番高い

タ-リク山の標高は426m。さらに走り13時過ぎレストランで昼食。

ジブラルタルの象徴「ザ・ロック」

昼食後の2時過ぎジブラルタルの街に入る。ジブラルタルは古来より様々な変遷を経てきたが、

16世紀初めから18世紀初めまではスペイン領、1713年からはイギリスの直轄地となって今日に

至っている。スペインから返還を求められているが、軍事上の要衝地であるためイギリスはなかなか

手放そうとしないらしい。

バスに乗り、陽気なイギリス人ガイド、ジェリ-さんに案内されて観光する。南北約5km、

東西1・2km、面積6.5㎢の小さな街だが、35000人の人が住み10000人のスペイン人が働きに来て

いるという。

街中を通り過ぎ、灯台の見える海岸に出て写真ストップ。ジブラルタル海峡を望む灯台も、

ザ・ロックを背に建つ白い建物も青空に映えて美しい。

ジブラルタル海峡を望む灯台 ザ・ロックを背に建つ白い建物

再びバスに乗り山の中腹で下車、ゆっくり散策しながらセント・マイケル洞窟へ向かう。

眼下にはジブラルタル海峡が広がり、行き交う船舶の姿が見られた。道端には黄色い野花が咲き誇り

眼を楽しませてくれた。車窓から見たものと同じ花だと思われる。カタバミの仲間らしい。

日本の野山にもいくつかの種類のカタバミが見られるが、そのどれよりも大ぶりである。

昼食レストランの庭にも咲いていたので従業員に聞いてみたら、名前はビナレ-タ、食べられると

言っていた。

帰国して分かったことだが、この花は日本にも入ってきており、オオキバナカタバミという。

ジブラルタル海峡を行き交う船舶 オオキバナカタバミ

セント・マイケル洞窟に入ってみた。石灰岩で出来た鍾乳洞である。そそり立つ様々な奇岩が美しく

ライトアップされ、大きな空間を利用したコンサ-トホ-ルもあったが、さほど大きな洞窟には思え

なかった。洞窟を出て歩いて行くと、昔からここに住む野生のサルに出会った。人間に慣れているらし

く近寄っても逃げない。ここはヨ-ロッパ唯一の野生猿の生息地で、大事に保護されているという。

16時過ぎロ-プウエイで展望台に上ってみた。大きな景観である。左手に地中海、右手に大西洋が

広がり、ジブラルタル海峡の遠く、ぼんやりとアフリカ大陸の影を望むことができた。裏手に廻ると

鋭い岸壁の先峰が海に突き出し、右手は絶壁となって海に切れ落ちていた。その荒々しい表情にしばし

見とれる。

展望台から見た”ザ・ロック”の先鋒

その後ジブラルタルを離れて再びスペインに入り、やや暗くなってアルヘシラスのホテルに到着する。

3月8日 アルヘシラス~セウタ~タンジェ

今日はいよいよアフリカ大陸に渡る日である。早朝起床、早々に朝食をとり7時15分ホテル出発。

8時フェリ-にてセウタに向かう。甲板に上がってみた。非常に強い風が吹き荒れ寒い。空は黒い雲に

覆われていたが、ところどころすき間から青空が顔を覗かせていた。地中海性気候らしい天気である。

船はゆるやかに動き始め左に進路をとっていたが、港を出たところで右に向きを変える。

対岸に見えるジブラルタル海峡のシンボルであるヨ-ロッパ岬(ザ・ロック)の東側の空は朝日を

浴びて赤く染まっていた。岬は黒いシルエットとなり、その下にジブラルタルの街々が見える。

私は辺りの風景を眺めながら”ここがヨ-ロッパとアフリカを結ぶ海峡なのだ、地中海と大西洋を繋ぐ

交易の海峡なのだ”…そんな感慨をもつ。

セウタ行きのフェリ-から見たヨ-ロッパ岬

やがてヨ-ロッパ岬はうしろに遠く小さくなり、右前方に白い家並みが見えてくる。アフリカ北西

の最先端にあるセウタの街だ。この街はアフリカ大陸にありながら16世紀からスペイン領になって

いる。様々な歴史の変遷を経てきている街なのだろう。

9時30分セウタに着く。その後迎えにきていたバスに乗りアチョ山に案内される。眼下には青い

地中海が、そして港湾から丘陵にかけてはセウタの白い集落が広がり、遠くに眼をやると柔らかい

稜線をもった山々が連なっていた。アチョ山はジブラルタル岬とともに、ギリシャ神話のもう一つの

”ヘラクレスの柱”として知られている。この町は貿易港であり、また軍事上の要衝地でもある。

面積は22㎢、84000人が住んでいるという。アチョ山を降りてアフリカン広場というところで教会を

見たあと、モロッコへの国境に向かう。

アチョ山から見たセウタの街 アフリカン広場の教会

11時10分国境に着く。しかし長い車の列を見てウンザリ。この後ろについていくのかと思っていたら、

バスは右側の道をとってくれた。しばらく動いてストップ。女性添乗員の彼女が出国手続きのため、

私たちのパスポ-トを集めて税関のところまで走り、私たちは100m位ス-ツケ-スを押して税関前で

待っていた。意外に早く手続きが終わり、ほどなくモロッコからの迎えのバスがやってきた。モロッコ

への入国もほとんど時間をとらなかった。スペインからモロッコに出るまでわずか25分。

モロッコのガイドはラシ-ドさん、ドライバ-はムスタファさん、アシスタントはハビブさん。

この3人はモロッコの観光の最後まで案内してくれるという。モロッコだけでも車の走行距離は

2000kmを越えるらしい。

スペインとの時差で時計を1時間戻す。10時40分タンジェに向けて出発。朝は曇っていたが、空は

青く晴れ渡ってきた。灰色の山塊群を見ながら走って行く。モロッコの北部を走るリフ山脈の一角

かもしれない。しばらくすると風力発電の風車に出会う。この辺り風の強いところらしい。意外に緑が

多い。比較的雨の多いところだという。しかし今は乾季、空気は乾燥して清々しい。左下にダム、山の

斜面に羊の小群。やがて濃紺の海が広がり、赤や白の重機が整然と並んだ大きな港が現れてくる。

ここはクサレ港と呼ばれ、フランスの会社が港湾施設を広げる工事をしているところだという。ここで

トイレ休憩。

20分位休憩したあと、さらに海岸線を走って行く。海の色はエメラルドグリ-ン、遠くは濃いブル-

に見える。山の斜面から麓にかけて、黄色い花をつけた低木の群落つづく。ミモザと思われる。

カタバミの仲間も群落をなして広がっている。ミナレットをつけた小さいモスク。時々羊の放牧点々。

サボテン、そしてマツの木がやたらに眼につく。12時25分タンジェの街に入り、しばらく走って昼食

レストランへ。

タンジェはアフリカ最北西にあり、モロッコの海の玄関口。ヨ-ロッパから大勢の人がやってくる

という。この街も白い建物やしゃれたリゾ-トホテルが立ち並び、どこかヨ-ロッパ風の雰囲気を

感じる。

昼食後、王宮の別荘、高級住宅地を通りぬけスパルテル岬に案内される。ここは標高300m、

地中海と大西洋を結ぶ地点にある。白い灯台が建てられ、東側の地中海も、西側の大西洋も濃紺の海

が広がり、その上を数羽のセグロカモメが飛び交っていた。その後波の浸食によってできた洞窟を

訪ねる。ヘラクルスの洞窟と呼ばれ、海に向かって開いた穴は、アフリカ大陸を左右逆ににしたよう

な形に見える。

ヘラクルスの洞窟

私たちはそこから下に降りてメディナと呼ばれる旧市街を散策した。夕暮れ時ではあったがかなりの

人通りがあり、狭い路地を歩いたり、城壁の通りを歩いたりしていたが、広場に出るとカフェが立ち

並び、その前に出されたテ-ブルでコ-ヒ-やお茶を飲みながら談笑する人たちが見られた。

路地の両側には様々な日用品が並べられ、新市街とは違う現地の人たちの生活の匂いを感じた。

その後タンジェのホテルに入る。

城壁の通り 旧市街の一角

3月9日 タンジェ~ティトアン~シャウエン~タンジェ

今日はタンジェに連泊、ティトアンとシャウエンの街を日帰りで観光する日。

朝8時ホテル出発。ガイドのラシ-ドさんが”おはよう”にあたるアラビア語の”サバ-ヘル・ヒ-ル”を

教えてくれる。ちなみに”こんにちは”は”アッサラ-ム・アレイコム、”こんばんは”は

”マサ-ウル・ヒ-ル”。

街中にグリ-ン色のタクシ-が眼につく。モロッコは街によってタクシ-の色が違うのだという。

左手に円形闘牛場、スペインの工場あり、主に衣類を作っている工場らしい。街中を抜け南に向かって

走って行く。

しばらくすると、なだらかな波のように重なる丘陵が見えてくる。モロッコを横に走るリフ山脈の

一角だろう。

山の中腹から下にかけて白い家々が散らばる。草原には黄色い菜の花やカタバミの仲間が群落をなし、

ミモザも幅をきかしている。ウツボグサのような赤い花や、長い穂をつけたダンチク(暖竹)によく

似たものも見られる。ダンチクは一見竹のように見えるが、常緑の多年草である。平原にまだら模様に

広がるダンゴ状の草のかたまり、オレンジ色の小さい花々が車窓に流れていく。オレンジ色の花は

ヒメキンセンカかもしれない。日本に園芸種として入ってきているが、原産地はやはり地中海沿岸。

白壁に緑の線が入ったモスク、ロバに乗ってのんびり行く老人、牛の放牧、美しい緑の草原、家の

前にニワトリ十数羽、そうした牧歌的な風景の中を走って行く。視界は大きい。

やがて車はゆるやかに上り始め山に向かう。山々は黒い雲に覆われているが東の方から薄日が射し

こみ、リフ山脈の一角がシルエットとなって浮かび上がる。かなり冷え込んできた。バスの中にいても

寒い。

山々の木々のほとんどはマツ、すべてがマツといってもいいほどマツに覆われている。集落の通りに

屋台の店点々。車、山を上りきり下りに入る。丘陵はオリ-ブの木々、ヒノキも見られる。広い河原の

中に小川の流れ、水量少なし、そのそばでロバや牛、羊の群れが草を食む。

再び上りにかかる。道は良い。空を覆っている黒い雲の下でリフ山脈が険しい稜線を見せ、その山麓

に白やレンガ色の家々が身をよせあうようにかたまっていた。大きな街が見えてくる。テイトアンかも

しれない。ガソリンスタンドでトイレ休憩。

9時40分頃ティトアンの街に入る。大きな通りを歩いて行くが人はほとんど見かけない。モロッコ

人は朝起きるのが遅いということらしい。リフ山脈の麓ににある街で、アンダルシア風の白い建物が

眼につく。スペインとモロッコの風土が融け合った世界遺産になっている街という。路地に入ると肉、

野菜、オレンジやナツメヤシ、イチジクのような乾燥させた果物も並べられていた。またパンの市場

もあり、職人がパンを焼いているところも見られた。いい香りが鼻をつく。モロッコのパンはなかなか

おいしい。

果物屋のオヤジにカメラを向けると、両手にミカンをもってポ-ズをとってくれた。撮った写真を

オヤジに見せていると、若い男がやってきて覗きこみ、”オオッ、グッド”…思わずこちらが笑って

しまった。ホントかな?オヤジのポ-ズをほめていたのかもしれない。モロッコ人はなかなか陽気で

ある。

ナツメヤシなど乾燥させた果物の店 ミカンをもってポ-ズをとる果物屋のオヤジ

ティトアンの街を離れ、シャウエンに向けて走る。ゆるやかに上りはじめ眼下に大きな川を見る

ようになる。

マツの木に覆われた山々がつづく。下りに入るとオリ-ブの木が一帯を占めるようになり、時々

ア-モンドの木も混じる。10時50分トイレ休憩。草叢にトウダイグサ、カキネガラシ。

休憩後さらに上を目指し、山間の道を左に右にうねりながら上って行くと、緑の森に囲まれた大きな

湖が姿を現してきた。ダムだったかもしれない。写真ストップ。やがて山を覆う巨大な雲が現れ思わず

息を飲む。雲は大きく横に広がり、山頂から山腹さらに山麓まで山全体を覆い隠し、まるで巨大な滝が

激しく流れ落ちているような感覚さえ覚えた。

リフ山脈の一角から日差しが出てきて温かくなってきた。河畔にヤナギの木、赤い実をつけた

サボテン、白い小さな花をつけた野花の群落に心和む。12時15分シャウエンの街に入る。

シャウエンの街

シャウエンはリフ山脈のティス-カ山(2050m)とメッグ山(1616m)の山懐に抱かれた小さな街。

世界遺産にも登録されている。15世紀末、スペインのアンダルシアから逃れてきたイスラム教徒の

人が数多く住む。

上から眺めると、白と鮮やかなスカイブル-の色彩が山の緑と調和して美しい。そうした色彩が

どこかメルヘンティックな雰囲気を醸し出し、大勢の観光客を惹きつけているという。山の空気も

清々しく、落ちついた静かな風情を感じる。

街中に入り細い路地を散策する。中に入ると時々白やレンガ色のところも眼につくが、壁やドアの

色はほとんどがブル-。ちょっと眼を惹く店の前に出て来た。なかなかシャレテいる。カフェかな?

しゃれたカフェ?

昼食後のひと時、マクゼンと呼ばれる広場でぶらぶらして歩いた。かなりの人が出ており、カフェ

の前に出されたテ-ブルでお茶を飲む人、モスクの前でひなたぼっこをしている老人たち、暇そう

に店番をしている男、散策している人に声をかけている売り子、そして大道芸人と一緒にタンバリン

叩きながら、唄い踊っている若い女性たちの姿があった。なかなか楽しそうだ。大道芸人たちは太鼓

やタンバリンを叩き、弦楽器を弾いていた。しばしその情景を見つめる。

大同芸人と唄い踊る若い女性たち

路地に入ると、ブル-の壁に絨毯や衣服、工芸品などのカラフルな色彩が眼を惹く。見ているだけで

楽しくなる。

シャウエンのメディナの通り

マクゼン広場散策後は皆と一緒になり坂を下って行く。辺りはすべてブル-一色の世界、まるで

明るい光が降りそそぐ海の中に迷い込んだような気分だ。静かである、シンとした静けさが辺りを

包み込んでいる…。なるほどメルヘンティックな雰囲気とはこういうことなのか…そんな思いに浸って

いると、突然子供たちの声、5~6人はいる、戯れながら走ったり私たちにまとわりついてくる。

私はすこし相手になってやる。何がおかしいのか笑いころげている。私が路地に入り、階段を上って

いたら子供たちもついてきた。正面に柵があったので引き返そうとしたら、彼らは駆け上がり柵を開け

てくれた。中に入ってもよいというのだ。時間がないのでそのまま引き返したが、なかなか人なつっ

こい子供たちである。

ブル-一色の路地に子供が一人

ブル-一色のシャウエンの路地

メディナを通り抜けてバスに乗り、来た道を走って行く。途中雨上がりの山に大きな虹がかかって

いた。17時半過ぎタンジェのホテルに入る。

3月10日 タンジェ~メクネス~ム-レ-イドリス~フェズ

今日はフェズに行く日。朝8時ホテル出発。街中を抜け高速道路に入り、大西洋よりの道を南下して

行く。辺りにマツの群落、背丈の高いものから低いものまでマツ、マツ、マツ、山々から丘陵、道路

脇に至るまですべてマツに覆われている。湿地帯に入りしばらく行くと広い平原に出る。大きな展望

広がる。左手遠くに低い山影は見えるが、右手は水平に平原が広がり山影はない。ダンゴ状の草叢が

どこまでも続く。

大きな川を通り過ぎる。水は黄褐色、蛇行しながら流れている。右手に線路、ラバトから

カサブランカ、マラケシュまで続く鉄道らしい。草原にに牛の放牧、丘陵に羊群、黄色い菜の花畑が

眼にしみる。大地は赤い。

ヒノキの小群落、黄色いミモザも道を彩る。なだらかな低い丘陵、大草原に広がる緑の絨毯が眼に

映えて美しい。視野大きく北海道を思わせるような風景だ。ところどころ丘に民家点々。

車上りにかかる。道は高い木々やユ-カリに囲まれてくる。それを抜けると右手に白と赤が際立つ

集落、そしてまた高い木立の中へ…再び広い草原出ると、オレンジ色や黄色い花々が眼につくように

なる。さらに行くと、こんもりとしたマツの群落が現れてきた。整然と立ち並び、無数の植木鉢の

マツを大集合させているような景観である。その姿かたちは実に美しい。

草原に立ち並ぶ電柱にコウノトリの巣がつくられ、その中にコウノトリが置物のように立っている

姿が見える。

9時40分トイレ休憩。

庭先にハルノゲシ、ノボロギク、日本のどこでも見られる野草である。オ-ストラリア原産のブラシ

ノキも植えられ、道路脇に出てみるとマツバギクが咲いていた。園芸種として日本の庭先に植えられ

ているが、自生した野花で見るのは初めて。花は日本のものよりかなり大きい。キクの仲間の黄色い

花やオレンジ色の花も見られた。草原で群落をつくっていたあの野花だろう。オレンジ色の花はヒメ

キンセンカと思われる。マツバギクの原産地は南アフリカ、ヒメキンセンカは地中海沿岸。

マツバギク ヒメキンセンカ

その後さらに南下して行く。耕地が広がるようになり麦畑やじゃがいも、イチゴ栽培のビニ-ル

ハウスが続く。畑で働く農家の人たちもチラホラ。そのそばでサギの群れ。右手に大西洋を見るが

すぐに離れ、砂丘を見るようになる。サボテンの群落ユ-カリの森林を過ぎ大きな川を渡り、高速

料金所を過ぎたところで左に道をとる。遠くに大きな集落が見えてくる。家の色は白からレンガ色

に変わっている。ほどなく大きく左折、高速道路から一般道に入り東へ向けて走って行く。ケニトラ

を過ぎたところかもしれない。時刻は11時。

コルクの木の大群落現れてくる。コルクの森といってもいい、他の木は見当たらない、コルクの木が

延々と続く。モロッコはポルトガルに次ぐコルクの輸出国だという。コルクの森が切れると視界開け、

サボテンが帯のようになって広がってくる。左右に丘陵地帯。再び森に入る。今度はマツの森になる。

そこを過ぎるとまたコルクの森。そしてまたまたマツの森。さらにコルク、マツを繰り返しながら

進んで行く。やがて左手に大きな街を見るようになり、右に曲がると羊群、その数100頭位。大きな

草原広がり、白い小さな花々、オレンジ色の小さな花々が一帯を埋めるようになる。オレンジ色の花

はヒメキンセンカと思われる。左右に山は見えない、オリ-ブの木が広がる遙か遠くに緑の帯が見える

だけ。

12時過ぎメクネスの街に入る。この街の最盛期は17世紀、アラウィ-朝のム-レイ・イスマイルの

時代だという。大きな城壁の中に入り、ム-レイ・イスマイル廟を見学する。普通イスラムの廟や

モスクにはムスリム(イスラム教信者)以外の異教徒は入ることはできないが、この廟は異教徒で

あっても入ることができた。壁から天井にかけてのモザイクや、漆喰彫刻のすばらしさに眼を見張る

思いがした。

ム-レイ・イスマイル廟内部

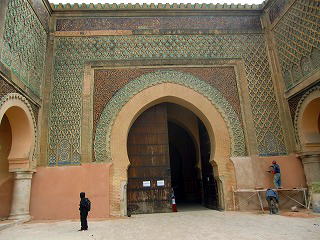

ム-レイ廟からメディナを通りマンス-ル門のある広場に出る。この門は18世紀につくられたもので、

設計者はイスラム教徒に改宗したマンス-ル、「改宗者の勝利の門」という意味があるらしい。非常に

大きな門で近くでは全景が撮れない。モザイク模様の美しい門である。

メクネスのメディナの通り マンス-ル門

メクネスの観光を終え街中のレストランで遅い昼食をとる。レストラン前には黄色い実をつけた

センダンが街路樹として立ち並び、道端にはホトケノザ、ナズナ、オオイヌノフグリ、トウダイグサ

などが眼についた。センダンは樹木だが、その他は日本の里山や道端に見られる野草である。

15時20分レストランを出発、しばらくウトウトしていると、ム-レイ・イドリスと呼ばれる街を遠望

するところに着き写真ストップ。この街は聖者イドりス1世が埋葬されているモロッコの聖地だと

いう。丸い岩山の上から下にかけて、山全体を覆うように白い家並みが広がっている。ところどころ

赤い建物も見える。岩が切り落とされ、絶壁になっている緑のところだけ家が見られない。のびやか

な山間の丘陵地に突然現れてきた街という印象である。

モロッコの聖地ム-レイ・イドリスの街

ム-レイ・イドリスを過ぎてほどなくヴォルビリス遺跡が見えてきた。丘の上に広がる古代ロ-マ

遺跡である。40ヘクタ-ルの広大な大地にすばらしい保存状態を誇る遺跡のひとつとして、ユネスコ

の世界遺産に登録されているところ。19世紀フランスの考古学者グル-プによって発掘されはじめ、

現在も続いているという。

ヴォルビス遺跡の一角

入口から細い小道を上って行く途中、穂状に花をつけた植物が繁茂していた。ガイドのラシ-ド

さんはボリア-ナと言っていたが、葉が束生、花びらが6弁であることからユリ科の植物と思われる。

学名でヴァレリアナというのがあるが、これはオミナエシ科のカノコソウ属の植物、花びらは5弁で

ある。

丘に上がって周囲を見渡すと、北から東にかけてはなだらかな山が聳え立ち、西は広大な草原が

広がり、その遙か遠くにはぼんやりと低い山々が霞んでいた。遺跡は広い範囲に散らばり、高い柱を

もつ宮殿のようなところもあれば、低い石塀に囲まれた庭のようなところもある。

遠くから見えていたバシリカ礼拝堂隣の神殿に近づくと、コウノトリが出迎えてくれた。神殿の石柱

の上に巣をつくり私たちを見降ろしていたのである。まるでこの遺跡の番人であるかのように…いや

この遺跡の主であるかもしれない。私は遺跡を見るよりこちらのほうに興味をもった。カメラをもって

近づいても人間を恐れないのか平然としている。どうやら巣の中に子供がいるらしい。しばらくすると

もう一羽のコウノトリが向かい風に煽られながらやってきた。しかし見通しが良いとはいえ、どうして

強い風が吹き荒ぶところに巣をつくるのだろう…おそらくキツネのような天敵から子供を守るために

こうしたところを選んだのかもしれない。それにしてもロ-マ帝国の遺跡の中に住居を構えるとは…

なかなか贅沢な住人ある。

ゼウスを祀る神殿

コウノトリの親子 コウノトリの親鳥2羽

パシリカ礼拝堂からは、3世紀につくらたと言われるカラカラ帝の凱旋門を訪ねた。

パシリカ礼拝堂 カラカラ帝の凱旋門

このあとは遺跡の中をぼんやりと歩いただけで、その名前はまったく覚えていない。ガイドの説明を

真面目に聞いていなかったせいもあるだろう。ただヴィ-ナスの家のモザイクは記憶にある。女神

ダイアナや、ヘラクレスが描かれていたのを覚えている。

ヴィ-ナスの家のモザイク

2000年以上も前のことに思いを馳せるのは難しいが、当時このような華やかな都市が営まれていた

ことに驚いてしまう。この都市の建物は石でつくられているからだろう、長い歳月を経た今でもかなり

いい状態でその形を留めていた。

17時30分ヴォルビリスの遺跡を離れてバスに乗り、2時間走って19時30分フェズのホテルに着く。

夕食後、今日もまた部屋の窓に眼を当てながらブランディ-を飲む。これが私の至福のひと時である。

3月月11日 終日フェズの観光

フェズはマラケシュと並ぶモロッコの観光地、世界一複雑な迷路の街と言われている。

今日はラシ-ドさんの他に2人の現地ガイドがついてくれた。

9時ホテル出発、王宮を訪ねる。この王宮は歴代のスルタン(王様)が住む居城だったらしい。

何世紀にもわたって改善と増築が重ねられ、現在は、モロッコ王がフェズに滞在するときに使用される

という。私たちは中には入れないのでその広場から王宮の正門を撮る。アンダルシア様式のブル-と、

イスラムの象徴であるグリ-ンが見られるモザイク模様の彫刻が美しい。

フェズの王宮

その後徒歩でユダヤ人街に入る。ここにもアンダルシア風の家々が立ち並ぶ。車の往来が激しい

通りをぬけて路地に入ると、かって隊商宿に使われた家があった。中庭があり下にはラクダを置き、

2階に商人が泊まったという。この様式は、シルクロ-ドの中国から中央アジアにかけての隊商宿

にも見られる。アフリカでも古くにキャラバンが行き交っていたことを初めて知る。あるいは当時、

アフリカからアジアへ、アジアからアフリカへ行き交っていたキャラバンがあったのかもしれない。

スマリン門と呼ばれるところから中に入ってみるとメディナが続き、ア-ケ-ド式の通りにも中央

アジアの街並みの雰囲気を感じた。

ユダヤ人街のメディナ かっての隊商宿

このあと私たちは、フェズの街が一望できる南要塞に案内された。標高462m、大きな展望である。

北にリフ山脈が、遙か南にアトラス山脈が連なり、その間に広がる丘陵にフェズの街があった。

小高い丘の上からゆるやかな斜面にかけて、白やレンガ色の家々が密集して広がっている。

この高台にいても街の全景をカメラに収めることはできなかった。8世紀末から9世紀初めに興ったと

伝えられるこの古都は、その後幾度かの王朝の興亡が繰り返され、そうした機に新しい街がつくられ

ていったにちがいない。

高台から見たフェズの街

南要塞から降りてメディナの中に入って行く。なるほど道は迷路のようになっている。縦に横に

斜めに網の目のように張り巡らされているのだ。一人では迷子になりそう、ひたすらガイドのあとを

ついて行く。

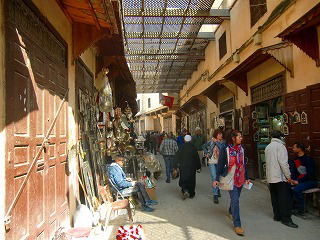

細い路地には、肉、野菜、果物、香辛料、日用品、絨毯、陶器、靴、貴金属などがところ狭しと

並べられている。メディナにはこうした店が15万店あるというからスゴイ。大勢の人たちが行き交い、

ぶつかりそうになるほど。時には大きな荷物を積んだロバに出会うこともある。ロバは文句も言わず、

それが自分に課せられた運命であるかのように主人に従っている。そうした情景に立ち止まって

カメラを向けようものなら、すぐに置いて行かれる。歩きながらカメラを向けるが、どうしても人の

頭が入ってしまう。ガイドの足は速い、チョコチョコと追いかけるが道草をくうとすぐに離されて

しまう。

真鍮の職人街に出て休憩。手作りで物をつくっている職人の姿を見ていると、どこか郷愁を感じる。

真鍮で金物を作る職人たち 金物店が並ぶ路地

その後革製品の染色場を、屋上から見られるところに案内してもらった。レンガでつくられたと

思われる丸い大きな桶がいくつも並べられ、職人たちはその中に革を投げ込み手を入れて作業して

いた。革を染めるにはアンモニアを混ぜるという。そのため鳩の糞が多く使われるらしい。

染色場を見降ろす店にはバッグ、スリッパ、バンドなど数多くの革製品が並べられていた。

私はスリッパを少し値切って買った。室内用に使っているが、履き心地はまずまず。

イスラム圏の店ではまず値段は表示されていない。買い手は売り手のいい値が高いと感じたら

どんどん値切ってゆき、折り合ったところで握手、商談が成立するのである。随分時間がかかり

面倒だと思うが、彼らはそれを楽しんでいるように見える。そうすることによって互いにフレンドリ-

になり満足感も得られるのかもしれない。これはイスラム商人の伝統的な慣習だと思われる。

革を染めている職人たち

革製品の工房を辞し機織り職人の作業を見たあと、昼食レストランに入る。レストランの入口は狭く、

看板もその上に小さく表示されていただけで、教えてもらえなければ分からないようなところにあった。

しかし中に入ってみると大きな空間があり、椅子も70~80席位置かれてあったように思う。もちろん

観光客専用のレストランである。私たちのあとにフランス人が大勢入ってきた。

フェズ メディナのレストラン

昼食後もメディナを散策。人通りの少ない静かなレストラン前から、店々が軒を連ねる賑やかな通り

を抜けて木工職人街に出る。木工職人街のそばにム-レイ・イドリス廟があったが、その前は大勢の

人たちが集まり混雑していた。昨日イドリス1世が埋葬されているム-レイ・イドリスの街を遠望した

が、ここは彼の息子であるム-レイ・イドリス2世が埋葬されている廟だそうだ。イドリス2世は紀元

808年フェズの都をつくった王として、今でも民衆から聖人のように崇められているらしい。

この廟からしばらく歩きアッタリ-ン・マドラサを訪ねた。14世紀につくられたイスラム神学校で

ある。イスラム圏の子供や若者たちはこうした神学校でコ-ランを暗誦し、イスラムの学問を

勉強するという。私たちはここの中庭に集まった。ぶらぶらしながらカメラを向けていると、頭から

イスラムの民族服に正装した男が、中程のア-チ型の入り口を背に立っているのに気づく。

よく見ると現地ガイドの彼ではないか!、なかなかのパフォ-マンスだ、絵になる、礼拝堂か神学校

のイマ-ム(イスラムの指導者)に見える。その姿に思わず笑ってしまう。そのうち何人かが一緒に

写真を撮ってもらいたいという者が現れ、カメラに収まった。私もその1人である。

イマ-ム(?)に扮した現地ガイドの彼と

ここからは3ツのグル-プに別れ、それぞれのガイドについて行くことになった。私たちのガイドは

ラシ-ドさん。このあと彼についてゆるやかな坂道を1時間余りを歩いたが、ほとんど記憶にない。

覚えているのは隊商宿があったのと、彼がCDを買い求めるために20分位待たされたところぐらい。

ただ黙々と歩いていたような気がする。待ち合わせ場所のブ-・ジュル-ド門に着いたのは15時15分。

待ち合わせ時間は16時、まだ45分ある。私はその間カフェの椅子に座り、ぼんやりと辺りを眺めたり

して過ごした。16時皆が集まり、バスでホテルに帰る。

ブ-・ジュル-ド門にて

3月12日 フェズ~イフレン~ミデルト~エルフ-ド~メルズ-ガ

8時ホテル出発。 街路にはヤシ、マツ、オリ-ブ、オレンジなのが葉を茂らせ、葉を落とした

プラタナス、そしてセンダンが小さな球状の黄色い実をたくさんつけていた。今日は500kmの道のり

を走りメルズ-ガを目指す。

街中を過ぎると遠くアトラス山脈の薄い影が見えてくる。道はその正面に向かって続いている。

左右に広大なオリ-ブ畑、眼にしみるような菜の花畑を見ながら進んで行く。やがてアトラス山脈

近づき、山麓からゆるやかに上りはじめる。眼下には広大な耕地、民家点在、遠くに緑の帯が

見えている。道脇にはマツ、ユ-カリ、小さな丸い葉をつけた木々が生い茂る。九十九折りの道を

上って行くと、岩石のかたまりや破片が散らばる平原が見えてくる。大地の間を細い小川が流れている。

ここから緑の森の中に入りしばらく走ると、イフレンの街に入ってきた。時刻は9時10分。カフェで

トイレ休憩。

イフレンの街

イフレンの標高は1650m、かなり寒い。冬は雪が降り積もるそうだ。辺りにはしゃれたホテルや

別荘が建ち並び、モロッコの街とは思えないような街並みである。ここははモロッコがフランスの

統治下にあった1929年、保養地としてつくられた街。日本でいえば軽井沢のような雰囲気をもつ。

2013年には世界で2番目に美しい街に認定されたという。ちなみに一番は京都。

冬はスキ-、夏はリゾ-トにやって来る人やトレッッキングなどで賑わうらしい。辺りにはポプラや

落葉樹の疎林が見られたが、新緑や紅葉の時期はさぞ美しいにちがいない。

トイレは大混雑、男も列をつくって立ち並んでいたほど。カフェでお茶を飲んでしばらく過ごす。

9時40分イフレン出発。しばらく行くと辺りは円錐状に高く伸びるマツの木の群落が見られるように

なる。アトラス杉らしい。ガイドの話によるとこの辺りはアトラス杉の原産地、寿命は約500年。

寒冷地に育ち生長は遅いが材質は堅く、建材や家具、工芸品をつくるのに適した樹木だと思われる。

杉とあるが針葉樹のマツ科。

アトラス杉と同じように数多く眼につく、丸い小さな葉をつけた樹木が気になっていた。ガイドは

カシだと言う。私は確かめたくなり添乗員の彼女に

「カシはブナ科の木、だからドングリができるはずです」…などと言ってしまった。彼女はガイドに

聞いてくれたが、ドングリの意味が通じなかったらしい。ちょっと植物に興味をもっているからと

いって…反省しきり。しかし幸いアトラス杉を見るためバスを止めてくれた。そこにカシの木もあった

のである。

アトラス杉 ウバメガシによく似たカシの仲間

バスから降りてカシの木の葉に触ってみると、葉は革質で堅く、備長炭に使うウバメガシに似ていた。

間違いなくカシの木である。ドングリの実は秋にできるのだろう。

森をぬけて広い草原に出る。草原は波状にうねり、その向うは緑の山々へと続く。さらに遠く雪山が

見えてくる。アトラス山脈の一角だろう。大地は赤い、大きな石や岩の破片がゴロゴロところがる中に

コケのような薄緑の草が埋めている。その遠く丸い富士山のような山が見える。小高い岩山も見える。

羊群散らばる。羊を追っているのはベルベル人か…時々民家点々。10時25分、レンガ色やクリ-ム色の

家々が並ぶ

街に入り、そこを通り抜けと視界さらに大きくなる。

やわらかい稜線をもったダンゴ状の山々の重なり…岩山の斜面に、まだら模様にへばりつく草木…

まさにここは高原、チベットのような風景だ。シェカ-ルからエベレスト・ベ-スキャンプに続くあの

風景に似ている。

イフレンからザ-ド峠間の風景 車窓より

イフレンからザ-ド峠間の風景 車窓より

車どんどん高度を上げて行くと眼の前に残雪が見られるようになり、やがてザ-ド峠に着く。

ここは標高2178m、バスから降りてみたが、非常に寒い、すぐ戻る。10時55分ザ-ド峠出発。

峠から下りに入ると大地はさらに赤くなり、テ-ブル状の山々が現れてくる。むきだしになった赤い

大地に低い草木がまばらに広がり、山々もまだら模様にカシの木に覆われるようになる。11時35分

ベルベル人が住むというザイ-ラの街に入り、ホテルのレストランで昼食。

テ-ブル状の山々 車窓より ザイ-ラのホテル

昼食をとったホテルは大平原の中にあった。こんなところにホテルがあるのかという感じ。

うしろに遠く山々が見えるものの、正面はどこまでも続く高原が広がり、ロバがのんびりと草を

食んでいた。街といってもそれらしい家は見えない、のびやかな高原の風景をしばし眺める。

ホテルは大きく、1階の広いレストランでは大勢の人たちが昼食をとっていた。名物のマス料理の味は

いまひとつ。

13時レストランを出発してほどなく、畑の中で礼拝している人を見かける。まもなくミデルトの街に

入るが通過していく。この辺り標高は1400m。ミデルトはりんごの産地で有名なところ、冬は雪が多い

という。

郊外に出ると小石がころがる赤い砂地が広がってくる。坂道にかかり、車は岩山の山腹につくら

れた道をゆるやかに上りはじめと、次第に霧が濃くなりほとんど視界きかなくなる。車窓に流れる

木々が黒い影となって霞む。峠を越えて下りにさしかかると少し視界よくなり、アトラス山脈の山並み

を見ながら走るようになる。山の上部は赤褐色の大岩盤、中腹は薄緑色に見える…鉱物を多く含んで

いるためだろう。

右手に流れていた川が左手に変わったところで川から離れ、大平原の中の道を走って行く。

黒い雲のすき間から光が射しこみ、それまで暗い表情を見せていた山が照らされる。鮮やかに映し出さ

れた光と影のコントラストが美しい。再び川に沿って走るようになり、ズィズ渓谷に入ったところで

写真ストップ。時刻は14時30分。

ズィズ渓谷を流れるズィズ川 車窓より

ズィズ川の長さは約1000km、アトラス山脈から流れ落ちる大河だが、いずれは沙漠の中に姿を

消してしまうのだろう。水量は少ない。下流に行くとナツメヤシの森をつくり、周辺の人々に恵みを

もたらしている。

渓谷の山肌には無数の線のような割れ目が走る。風蝕によってつくられたと思われる不思議な景観で

ある。もろい砂岩か…。

遠く河畔には子供たちが遊んでいる姿が見られた。そのそばにロバもいた。自転車に乗った子供も

いた。

ズィズ渓谷 ベルベル人の子供 車窓より

ズィズ渓谷を離れる。しばらくするとナツメヤシの木が茂る河畔に、日干しレンガでつくられた

ベルベル人の家が眼につくようになる。周りはわずかに草木は見られるものの、赤い山々がテ-ブル

状に連なる。正面に大きなダムが見えてきた。明るい陽光に光り輝く。

やがてエルランティアという街に入る。この辺りアルジェリアに近く、防衛のための軍隊が駐屯

している街らしい。街を過ぎると次第に沙漠の様相を帯びてくる。とは言つてもまだヤシ、ヤナギ、

低い草木は見られる。しかし間違いなく沙漠地帯に入ってきている。四方に山は見えなくなっている。

下を見ると無数のナツメヤシが河畔を埋めていた。鬱蒼と生い茂るナツメヤシの木々の間に畑も

見える。ところが水の流れは見えない…いや、川の流れは覆われたヤシの間にあるのかもしれない…

ここもズィズ渓谷の一角である。

ズィズ渓谷に茂るナツメヤシの群落

ナツメヤシの森は、緑の帯のように渓谷の中を延々と伸びていた。渓谷の両側は赤いテ-ブル

マウンテン…長い城郭のように続く。車はそうした渓谷沿いの道を走っている。突然日干しレンガの

集落現れる。ベルベル人が住む家々である。小さな水の流れも見えてきた。青く澄み河畔を洗って

いる。遠くに黒い長大な山の稜線が水平に連なる。そして大きな土漠が現れてきた。まだ小さな草木

は見られる。右手に低い砂丘、カスバのような大きなホテル、またナツメヤシの群落…16時55分

エルフ-ドの街に着く。私たちはここでバスから4WDに分乗、メル-ズ-ガを目指す。

街を抜けるとすぐ広大な沙漠地帯に出た。道は舗装され真っすぐに伸びている。車は猛スピ-ドで

走って行くが、揺れはほとんどない、快適である。左手にテ-ブルマンテン、右手にも低い丘陵が

散らばる。

道の周りは茶褐色の低い草木が覆っている。これも一つの沙漠ではあるが、白い砂丘をイメ-ジ

するようなところではない、沙漠にもいろいろな表情があるのだ。

やがて舗装された道から砂利道に出る。いや道ではない、平坦な沙漠の中である。それぞれの車は

思うまま、左に曲がったり、右に曲がったりしている。どこを走ってもよいのだ、これだけ広い道は

ない。大きな揺れも感じない。しかし砂埃がスゴイ、後ろにいたら大変だ、車はそれを避けているの

だろう。

広大な沙漠の中を走る私たちの4WD

左手に大きなホテルが見えてきたが、私たちのホテルではなさそうだ。さらに走って行くと赤い沙漠

が黒色に変わってきた。見渡す限り黒い沙漠が広がり、その向うに赤い砂丘が見える。砂丘というより

山のようである。沙漠に沈む夕日に染まって…と言いたいが生憎の曇り空、うす暗くなりはじめていた

辺りの中で、そこだけは鮮やかな赤色に映えていた。

4WDに乗り換えて1時間位、メルズ-ガのホテルに着く。広大な沙漠の中に佇む城のようなホテル

だった。時刻は6時頃ではなかったかと思う。夕食後、今日もまたブランディ-を飲んで床につく。

3月13日 メルズ-ガ~エルフ-ド~ティネリ-ル~トドラ渓谷~ワルザザ-ト

早朝メルズ-ガの砂丘を目指す。サハラ沙漠から昇る日の出を見ようというのだ。ラクダ組と歩き

組に分かれ、5時40分ホテル裏から出発。私は歩いて上ることにした。まだ辺りは真暗、懐中電灯の

灯りをたよりにガイドたちのあとについて行く。ゆるやかな砂丘を上っていたが急に傾斜きつくなり、

足をとられるようになる。砂に足を踏み入れると深くはまり込み、ズルズルと滑り落ちてしまうのだ。

気がつくと私の腕を支え上げる者がいた。一緒についてきたベルベル人の男らしい。見渡すと他にも

何人かのベルベル人がいる。彼らも同じように歩き組の人たちに手を貸していた。

やがて辺りが明るくなりはじめ、砂丘の稜線が見えてきた。思わず息をのむほどに美しい。頂上

らしきところも見える。一瞬、あそこまで上るのか…と思った。けっこうキツイのである。しかし次第

に体が慣れてきたせいか楽になる。暑く感じるようになり、寒いと思って何枚も重ね着してきた上着を

脱ぎ、ザックに詰め込む。途中ラクダ組と合流、休憩したあとまた上りはじめる。ほどなく稜線に出て

日の出ポイントに着く。

メルズ-ガ砂丘にて

私たちは砂丘の稜線の上に座り込み日の出を待った。風はほとんどない、空気も爽やかである。

砂丘の向うはアルジェリア、空は暗い雲に覆われ黒い沙漠が見えている。太陽はその方向から

現れるはずだが、なかなか出てこない。しびれを切らして添乗員の彼女に聞くと

「日の出の時刻は過ぎています…残念ですが…」と言う。”なんだ、そうだったのか…まあやむを

えない”…、ベルベル人の青年が

「今日はアルジェリアで太陽が止まってしまいました」と言っていたそうだが、なるほどアルジェリア

の厚い雲のカ-テンに、太陽の光がさえぎられてしまったのだ…と思うしかなかった。諦めて辺りの

風景を眺める。砂丘は波状に広がり、遠くうねりながら黒い沙漠へと続いていた。砂地は赤く粒子は

パウダ-のようにきめ細かい。その上を風紋が波のように描かれていた。沙漠は刻々とその表情を

変えていくのだろう…。

メンバ-の人たちは互いに写真を撮りあい、私はベルベル人の彼らをカメラに収めたりした。

民族衣装を着た彼らの表情を見ていると、まさに”沙漠の民”という印象を受ける…。私の写真は添乗員

の彼女に撮ってもらった。楽しいひと時だった。

民族衣装をまとったベルベル人の男たち

30分位経っただろうか、私たちは砂丘の頂から降りることになった。来た道を降りるのかと思って

いたら、ベルベル人の男がシ-ツを取り出した。それに乗れと言うのだ。ほとんどの女性はその

シ-ツに乗り、砂丘の急坂をすべり降りて行った。見ているとなかなか面白そうである。”空飛ぶ絨毯”

と言いたいところだが、人間を乗せたシ-ツが、砂丘の急坂を猛スピ-ドですべり落ちていった情景

だった。彼女たちは思ってもみなかったスリルと開放感を味わったにちがいない。

私は一旦は来た道を戻ろうとしたが、思い直して急坂を降りることにした。すべり降りるほうが

面白そうだと思ったからである。しりもちをついて両手で地面を押すと、スルスルとすべり落ちて行く。

止まるとまた地面を押す。大した力は要らない、歩いて下りるよりはずっと早く快適だ。降り切った

あとで上を見ると、最後に添乗員の彼女が私と同じスタイルで下り降りていた。なかなかうまい。

鞍部に降りたあとも私は滑るように下って行く。うしろを振りむくと、砂丘の上に太陽の光が輝いて

見えた。砂丘の稜線は黒いシルエットになっている。

その時ラクダ組の一団が近づいてきた。そしてまた離れて行く。ラクダは砂丘をジグザグにうねり

ながら下っているのだ。その光景は沙漠を旅するキャラバンをイメ-ジする。前を歩いているのは

道案内人の従者、ラクダの先頭は赤いスカ-フをした沙漠の王女様?、そのあとにキャラバンの商人

がつづく?…なかなかの光景である…写真をパチり。

沙漠を行く王女様とキャラバン隊?

朝日を受けてシルエットとなるキャラバン隊? 沙漠の王女様?

しかしラクダに乗るのはその名前ほどラクではない、急坂を上り下りする時は大きく揺れ動く。

ましてや風の強い時は大変だ。私たちは眼をつむりマスクをするが、それでも口や鼻から容赦なく

砂が入りこんでくる。ところがラクダは平気な顔をしている。彼らは目や鼻を自由自在に開閉できる

のである。今日は風もなく、のんびりとラクダ乗りが楽しめたのではないかと思う。

7時30分頃砂丘から降りて朝食をとり8時35分ホテル出発、4WDで沙漠の中を走って行く。

辺りは昨日と同じように黒い沙漠が広がり、その向うに赤い砂丘が見える。私たちが上ってきたのは

あの砂丘の一角かもしれない。

黒い沙漠と赤い砂丘

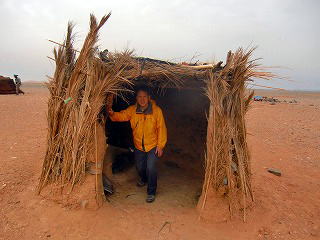

車は茫々たる沙漠の中を走り、やがてベルベル人が住む家に案内された。その家は広大な沙漠の

中にポツンと佇んでいた。四方どこにも家らしきものは見えない、茫々たる沙漠が広がっているだけ

だった。そこにはフェルトの屋根の下に敷物が置かれたテントと、そのそばに乾燥させた草のような

もので囲まれた小屋があった。そのテントで留守番をしていた女性にお茶をごちそうになる。

彼女の温かいもてなしに感謝。そばの小屋の中には竈がつくられ、土間に鍋などの食器類が置かれて

いた。炊事場らしい。

ベルベル人のテント

家族は羊の放牧に出かけているという。私は周囲を見渡してみた…遠くまで水平線が広がる沙漠に

は、さえぎるものはどこにもない…しかしそれらしきものはどこにも見当たらなかった。砂に

まみれ、枯れ朽ちた草木が広がっているだけだった。彼らはこのテントに定着し、羊の放牧で暮らし

ていると聞いた。冬の寒さは想像を絶する。端から見ると随分貧しく見える…しかし私たちが思う

ほど彼らは貧しいとは思っていないだろう…この地を愛し、この地で生きようとしているのだ…

ましてやビルが立ち並ぶ街に出て生活しようなどとは、夢にも思っていないにちがいない…。

お茶を入れてくれるベルベル人の女性 草葺きの小屋にて

ベルベル人の家を辞し30分近くかかってエルフ-ドに到着。ここで4WDからバスに乗り換えて

10時10分、エルフ-ド出発。ナツメヤシに縁取られた道を走って行く。家々は赤いレンガづくり、

大地も赤い。そうした赤い家々の周りにナツメヤシの群落がつづく。上空は白い雲に覆われているが、

そのすき間から青空も見える。左手に城郭のような山々、その山肌に強い光が当り雲が黒い影を落と

している。

ズィズ川に再会、水の流れなし、この川はアルジェリアの方に流れやがて姿を消して行く。

アトラス山脈から東側に流れ落ちる川は、いずれ沙漠に消えてゆく運命にあるのだろう。

赤い砂地にダンゴ状の草叢が見えてくる。こうした風景は今までにも何回か出会っているが、沙漠

特有のものである。丸い土の上に草が生えているように見えるがそうではなく、草のあるところに風が

吹きよせ、ダンゴ状の塊りをつくっているのだ。

今度はダンゴ状の土の山が見えてきた。無数に広がっている。井戸を掘った跡らしい。アトラス山脈

から流れ落ちる地下水脈に井戸を掘り、それらを地下で繋ぎ合せた水路だという。モロッコでは

カッタ-ラ、イランではカナ-ト、中国のタクラマカン沙漠のオアシスではカレ-ズと呼ばれ、

水の少ない沙漠地帯では数千年前からこうした水路をつくり、周辺に住む人々の生活用水にしたのだ

そうだ。中国のトルファンでは、水量豊かなカレ-ズが今もなお現役で使われている。

井戸を掘ったカッタ-ラの景観

私はこの景観を見て、タクラマカン沙漠周辺に見られるヤルダン地帯を思い浮かべた。よく似ている

のだ。ただヤルダンは自然の風蝕によってできたものらしいが、カッタ-ラは人間がつくった景観で

ある。

このカッタ-ラに私は入ってみた。竪穴を降りて行くと横穴が奥深くまで続いていた。2~3人の人間

が通れるぐらいのトンネルである。水はすでに涸れてなかった。

井戸の一つ カッタ-ラと呼ばれるかっての水路

カッタ-ラを離れる。赤い大地に小高い砂岩、その前に緑の帯、遠く白い砂山、枯れた木々、そして

またダンゴ状の草叢が車窓に流れていく。河原にナツメヤシの帯がつづく。大きな赤い街を通過し、

11時45分、カフェでトイレ休憩、12時再び出発。

やがて右手遠くに、雪を戴いた長大なアトラス山脈が見えてくる。しばらく走りティネリ-ルの街に

入るが、山道を上って街を見下ろせるところで写真ストップ、時刻は13時。

ティネリ-ルの街の風景

素晴らしい景観である。手前にティネリ-ルの街が広がり、その向うに円錐状の山が聳えている。

テ-ブル状の山頂には城塞があるのか…。

渓谷沿いの山道を上って行くと、突然眼の前にアトラス山脈現れる。雪化粧した山顚が青空に映えて

美しい。眼下に赤い花、両岸は絶壁となり赤い砂岩がそそりたつ。山の斜面から下にかけて大きな石が

ゴロゴロと転げ落ちている。渓谷狭くなり、道幅も狭い。バスなかなか進まない、すこし渋滞気味。

雪を戴いたアトラス山脈 車窓より

13時35分道端のレストランに入り昼食。ここの料理はおいしかった。オムレツとタジンが出されたが、

どちらの味もよかった。

昼食後、道端の崖上に可憐な花を見つけた。一つは赤く、もう一つは黄色い花をつけていた。しかし

どちらも茎にはトゲがある。とくに黄色いほうは鋭い。ダンゴ状の塊りをつくる草にも何種類かあると

思われるが、この2種もそれらの仲間かもしれない。

道端の崖上に咲いていた花

レストランを出てほどなく視界広くなり大きな峡谷が見えてきた。トドラ渓谷の景勝地だ。バスから

降りて散策する。上を見上げると屏風のような切り立った絶壁が青空に突きあげていた。高さは

300mから400m位か、ロッククライミングのメッカになっているそうだ。見ると岸壁はもろい砂岩、

高度な技術が要るだろう。

眼の前には河原が広がり、大小の石の間をぬって浅い川が流れていた。対岸には岸壁を背にホテルが

建ち、レストランに出入りする大勢の人たちが見える。

トドラ峡谷の大岩盤

トドラ渓谷のホテル トドラ渓谷の風景

川沿いの道に沿って奥の方まで歩いて行くと、正面に大きな岸壁が見えてきた。青空に山の稜線が

クッキリと浮かぶ。左右にも赤い山々が連なり、遠く青空に融けこんでいた。アトラス山脈の一角

だろう。

トドラ渓谷奥に広がる山の風景

左手に露店数軒、眼の前の山の斜面には、鋭いトゲをもつ黄色い花が群落をなしていた。右手の

川沿いの山道を上流にさかのぼって行くと、20km先にはベルベル人の村があるらしい。私はこうした

道をのんびりと歩いてみたかったのだが…時間がない、引き返すことにした。

15時15分トドラ渓谷の景勝地から離れ、眼下にティネリ-ルの街が見えるところで再び写真ストップ。

トドラ渓谷奥の右手に広がる風景 ティネリ-ルの街が見える丘にて

ティネリ-ルの街に降りて足早にス-クを歩いたあと、16時過ぎワルザザ-トに向けて出発。

ここからはカスバ街道と呼ばれるところ。カスバとは城塞、つまり城壁で囲まれた要塞を意味すると

いう。

バスは緑の少ない荒涼とした風景の中を走って行く。この辺りの赤い大地もダンゴ状の草木で

埋められている。右手に見事なテ-ブルマウンテン、左手には幾重にも重なるアトラス山脈の連なり

が見える。手前の山はやわらかい稜線を描き、その奥の高い山は傘のような山顚を天に向けている。

やがて遠く純白の雪に覆われたアトラス山脈が見えてきた。明るい陽光に照らされた壮大な風景に

見とれる。

テ-ブルマウンテン 車窓より 遠く白い雪を被ったアトラス山脈

車はカスバ街道をひたすら走り、やがてブ-マルン・タデスという街を見渡すところで写真ストップ。

タデス峡谷の入り口と思われる。この峡谷も緑のナツメヤシで埋められ、周りに赤いレンガづくりの

家々が広がっていた。そしてタデス川を渡りバラの谷を通過、18時過ぎ街に入ってトイレ休憩。

西の方を見ると空は赤く染まり、黄金色に燃えた太陽が沈もうとしていた。まさにカスバ街道に沈む

夕日である。

カスバ街道に沈む夕日

18時25分日没、しばらくの間空を茜色に染めていた残照も消え、辺りの風景は黒いシルエットに

なった。ワルザザ-トのホテルに着いたのは日もトップリと暮れた19時過ぎではなかったかと思う。

3月14日 ワルザザ-ト~アイト・ベン・ハッドゥ~マラケシュ

9時ホテル出発、ホテル近くのカスバ、タウリルト、ティフルトゥトを見たあと郊外に出る。

ナツメヤシの向うに長くつづくワルザザ-トの街並みを過ぎて30分後、アイト・ベン・ハッドゥの

遠景が見えてきた。写真ストップ。

見事な城郭である。堂々たる風格で青空に聳えている。このカスバは映画「アラビアのロレンス」の

ロケ地に使われたという。この映画のロレンス引きいるアラブの軍団が、アカバの要塞を攻め落とす

第1部のラストシ-ンを思い浮かべるのだが…果たしてどうか…。

アイト・ベン・ハッドゥの全景

私はカスバといえば、歌謡曲「カスバの女」のインパクトが強い。カスバという意味が分かった今でも、

涙じゃないのよ 浮気な雨に ちょっぴりこの頬

濡らしただけさ ここは地の果て アルジェリア

どうせカスバの夜に咲く 酒場の女の うす情け

この詩がいい、メロディ-がいい、ム-ドがある、酒場の女のやるせない気持が伝わってくる。

作者は遠い異国の情景を想像しながらこの詩をつくったのかもしれない、それにしてもカスバに

「酒場の女」を設定したとは…この歌は私が酒場で唄う愛唱歌の一つでもある。

アイト・ベン・ハッドゥを背に

初めに手前のカスバの中に入り、屋上まで上って眼下に広がる街並みを眺める。展望を楽しんだ

あと階段を降りて行く途中、壁にアラウィ-王朝歴代の王様の写真が掲げられていた。

アラウィ-王朝は17世紀から現在に至るモロッコの王朝である。1階には立派なレストランもあった。

外に出てしばらく歩き橋を渡ると、小山のような要塞が眼に入ってきた。威風堂々とした風格を

感じる。なるほど難攻不落の要塞だったかもしれない。橋の下は澄んだ川が流れ、コウノトリが

水辺でエサを探している姿が見られた。その後タマリスクやヤナギが繁茂する河畔を歩き、ベルベル

人が住む家を訪ねる。

アイト・ベン・ハッドゥの要塞 ベルベル人が住む城塞

ベルベル人の家は城塞の中にあった。世界遺産に住んでいる住人である。中には応接室、居間、

炊事場などの部屋がたくさんあり、テレビや冷蔵庫、洗濯機も置かれているということだった。

私たちが案内された応接室には美しい絨毯が敷かれ、立派なソファとテ-ブルが設置されていた。

なかなか豪華な家である。私たちはここでお茶とア-モンドをいただく。この城塞には6~7家族が

住んでいると聞いた。いずれも、ここが世界遺産になる前から暮らしている古い住人らしい。

ベルベル人の家を辞し、土産物屋数店が軒を連ねる道のそばを通り抜けて要塞の頂に上った。

眼下にはカスバの街並みが広がり、遠くに眼をやるとなだらかな丘陵の向うにアトラス山脈の稜線が

ぼんやりと望めた。川の周辺は緑の木々が見られたが、川から遠く離れた右手には、一木一草も

ない城壁のような丘陵が幾重にも遠く続いていた。その荒涼とした風景に”やはりこの一帯はサハラ

沙漠の縁なのだ…”そんな感慨をもつ。

要塞の頂にて

私たちは要塞から降りて対岸のレストランで昼食を済ませ、14時10分マラケシュに向けて出発。

車は荒涼とした風景の中を走っていたが次第に山に近づき、レンガ色の家の中に石づくりの家も

見られるようになる。ベルベル人の集落らしい。気がつくと峡谷に入り眼の前に雪を被ったアトラス

山脈が見えて来た。アトラス山脈の中で最も高い標高4165mのトゥブカル山をもつ、高アトラス山脈

である。車どんどん高度を上げて行き、さらにアトラス山脈近づく。壮大な眺めだ。

山顚に雪を戴いたアトラス山脈 車窓より

右手を見ると、城郭のような山の斜面に無数の木々がまばらに広がり、ポプラ、カシ、枯れた木々、

砂を被った草のかたまりなどが山腹を埋めていた。アトラス山脈の前山に広がる風景である。

ティシカ峠に向かう途中の風景 車窓より

九十九折りの道を上って行くにつれて、青い山肌をもつ山が多くなってくる。大きな峡谷の道を

走りながらさらに高度を上げ、15時50分ティシカ峠に着く。標高2260m、かなり寒い。しばらく休憩

したあと車に乗り、見晴らしの良いところで写真ストップ。

辺りは断崖絶壁の山々が高く空をつき、下に眼をやると山腹を巻きながら下っていく道が見える。

高原に草を食む羊群。谷間に小さな水の流れ、この川も下るにしたがい多くの支流を集め、やがて

大河となって大西洋に流れこんでいくのだろう…テンシフト川の源流かもしれない。

ティシカ峠から見た山岳風景

晴れ渡っていた空は黒い雲に覆われはじめて辺りは暗くなり、さらに寒くなる。車は左に右に大きく

折れ曲がりながら下って行く。対岸に小さな集落、その周りにポプラ、クルミ、マツの木々、時々麦畑

が眼に入る。右手に澄んだ水の流れ、白いしぶきを飛ばしながら下り落ちている。雲の間から光が射し

こみ辺りは明るくなってきた。山間に時々石造りの民家点々。辺りに緑多くなり、山はマツ、カシの

木々に埋められ、切れ落ちた絶壁が赤い山肌を見せている。緑と赤のコントラストが鮮やかだ。

マツやカシに覆われた山々 車窓より

いつのまにか峡谷深くなり、今まですぐ下に見ていた川が遙か下を流れている。車が下っていく

ほどに峡谷は深くなっていく。車は山腹を巻きながら下り降りているが、峡谷はそれをはるかに

上回る急角度で切れ落ちていたのだ。峠下を流れていた澄んだ水は赤黄色に変わっていた。

川は下るにしたがい多くの滝や水の流れを集めて川幅を広げ、赤い土を削りとりながら流れ落ちて

いくからだろう。展望広くなり前方に小さな集落が見えてきた。人家は近い。

右手すぐ下を流れていた川 車窓より 遙か下を流れる川

17時、やっと人家のある村に降りてきた。左手に川の流れ、なだらかな丘陵で草を食む羊群、山の

斜面にサボテンの群落が広がるのどかな風景の中を走りつづけ、18時30分マラケシュのホテルに着く。

マラケシュの標高は約450m、ティシカ峠から標高差2200mを下りてきたことになる。

3月15日 終日マラケシュの観光

朝食後ホテルの近くを散策してみた。空は青く澄み空気はさわやか、頬をかすめる風が心地よい。

明るい陽光に映える赤い建物、高く伸びるヤシの木々に異国の風情を感じる。ぶらぶら歩いて行くと

小さな店が開いていた。愛想のよい若い店主につられてオレンジとア-モンドを買う。

宿泊したホテル ホテル前の風景

9時ホテル出発、12世紀につくられたメナラ庭園を訪ねたあと、クトゥビアの塔を眺めながら

周りを歩いて行く。高さは77m、マラケシュのシンボルとされるだけあってなかなか美しい。

12世紀につくられたモスクは、街を見下ろすかのように高く青空にそびえ立っていた。

クトゥビアの塔

クトゥビアの塔を離れ、メディナの中を通ってベン・ユ-セフと呼ばれるイスラム神学校を訪ねる。

16世紀につくられ、1956年まで使用されていたという。アラブ・アンダルシア建築の最高傑作と

いわれるだけあって、壁、天井、床、タイルなどに見事な装飾が施されていた。2階には数多くの

部屋があり、学生たちの多くはここで寝泊まりしながらイスラムの教えを勉強したらしい。大理石が

敷きつめられた中庭には大きな鏡のような水盤が置かれ、周囲の壁が映し出されていた。

マドラサの中庭 マドラサ天井の壁の装飾

神学校につづくメディナの中を歩いて行く。マラケシュはフェズと並び世界最大級のメディナや

ス-クが広がっている街といわれ、細い路地が縦横に張り巡らされている。どこをどう歩いている

のか見当がつかない。両側の高い壁にさえぎられ、横には視界がきかないのだ。案内されるまま

について行くが、真っすぐ歩いているかと思うとすぐ横道に入る。ガイドの足は意外と速い、遅れ

ないようにひたすら彼のあとを追いかけて行く。

博物館にも案内されたが、すぐ外に出てブラブラした。博物館の位置を確認し、遠くへ行かない

ようにする。メンバ-が見学している間の短い時間だが、解放された気分になる。正面の広い道の

先にはス-クがあり、横の路地を覗くと陶器屋があった。その後皆と一緒になり、金物職人街から

靴屋の通りをぬけると、ほどなくジャマエルフナ広場に出てきた。

金物職人街

大きな広場には多勢の人出があった。オレンジを山のように積み重ねたジュ-ス屋、肉屋、カフェ、

土産物屋などの屋台があちこちに建ち並び、大道芸人が輪をつくってパフォ-マンスを繰り広げ、

へび使いがのどかに笛を鳴らし、馬車が行き交い、大きな日傘の下でお茶を飲みながら談笑する

人たちがいた。

私はそうした賑わいの中を一人でブラブラしていたが、太鼓やタンバリンの音が鳴り響く大道芸人

の輪の方に引き寄せられて行った。中をのぞくと、フランス人の男女が大道芸人と一緒にタンバリン

を叩きながら踊っているではないか!そして若い女性がおどけながら帽子を上向きにして見物人の

前を廻っていたのだ。チップを帽子の中に入れてくれというのである。なかなか面白い、私はすこし

離れてカメラを向けようとしたところ、どこにいたのか見張り番が出てきてチップを要求された。

しかし「ナイ、ナイ」と言って一旦はそこを離れた…が、しばらくして再び近よって行ったらまた彼に

見つかってしまった。どうも黄色いカッパは目立つようだ、やむをえない、私は小銭入れを逆さに振っ

てコインを彼の帽子の中に落としてやった。ところが出てきたのは1ディルハムと少し、日本円で20円

位である。見張り番は不満そうだったが諦めて去って行った。

残念なことにフランス人のパフォ-マンスはすでに終っていたが、若い大道芸人にカメラを向けると

誇らしげにポ-ズをとってくれた。チップを出していたので今度は堂々と撮らしてもらった。

ジャマエルフナ広場の大道芸人

ジュ-ス屋の前を通ると必ず声がかかる。値段を見ると4ディルハム(約60円)、安い、注文すると

その場でオレンジジュ-スをつくってくれたくれた。なかなかおいしい。

へび使いの前に見物客は集まっていなかったが、それでも彼らは笛を鳴らし続けコブラを踊らせて

いた。大道芸人や蛇使い、広場の中をのんびりと行き交う馬車の姿に、どこかのどかな雰囲気を感じる。

広場の中を行き交う馬車 笛を鳴り響かせる蛇使い

昼食後バヒア宮殿を訪ねる。この宮殿は19世紀末アラウィ-朝の宰相の私邸として建造された

ものらしい。国王も度々宿泊するところだという。豪華な部屋の壁や柱、天井に施された彫刻が美しい。

バヒア宮殿の壁や天井の彫刻

バビア宮殿を離れ、サア-ド朝(1549年~1659年)代々のスルタンが埋葬されている墳墓群に行く。

礼拝堂から歴代スルタンの墓、一族たちの墓へと見てまわったが、とくに床や壁面がモザイク模様で

美しく飾られたスルタンの墓は印象に残っている。外に出てみると、塀の上からコウノトリが私たち

を見降ろしていた。その後ホテルに帰ってしばらく休憩。

サア-ド朝スルタンの墓

夕方17時30分ホテル出発、再びジャマエルフナ広場を訪ねると、昼間には見られなかった店が新たに

軒を連ね、大道芸を見る丸い人だかりの輪がさらに増えていた。大勢の人でごったがえし、まるで

お祭りのような賑わいである。うっかりよそ見していると人にぶち当たってしまう。これが毎日深夜

まで続くというのだから驚く。この光景を皆と一緒にカフェの2~3階から眺めることもできたが大混雑

していたため、私は一人で広場を見て歩くことにした。

ジュ-ス屋の通りが、ドライフル-ツ屋が、羊の串焼き屋が、エスカルゴ?を売る屋台が、そして

露店の食堂が軒を連ねていた。エスカルゴを一つ口にしてみたが、海の貝の味とはちがう…ビ-ル

のおつまみにはいいかもしれない。

エスカルゴ?の屋台

広場のあちこちには人の輪ができ、猿回しが、へび使いが、小劇団が、そして笛を吹き太鼓をたたき

ながら広場をねり歩く一団もあった。人の輪のうしろから中を覗こうとするのだが、なかなか見れない、

芸人が何かしゃべっているようなのだが、何を言ってるのかも分からない、頭越しにカメラを向けると

たちまち見張番が現れる…しかしその隙をねらって何枚かカメラに収めることができた。

踏み台を高々と上げる大道芸人

広場の大道芸人 お茶を飲みながら談笑する人たち

かっての日本では大道芸人やヤシ(野師)がよく見られた。私が子供のころ、村祭には必ず彼らが

やってきた。トラさんのようなバナナのたたき売りもいれば、ガマの油売りも、猿回しも、ヘビ使いも、

コマ回しも、白装束に身をつつみ、松葉杖にすがってアコ-デオンを弾く傷病兵もいた。

ヘビ使いは自分の腕に毒蛇?を噛ませて血を流し、大仰に顔をしかめる、そしておもむろに怪しげな

薬を取り出し腕に塗る…すると、たちまち血が止まり、噛まれたあとがなくなってしまうのだ。

一通り演技を見せたヘビ使いは、皆を見廻しト-ンを上げる。

「さあ、さあ皆さん、これは世界に二つとない、毒消しの秘薬である。血止めだけではない、あらゆる

ケガに効く万能薬だ!、普通500円するところだが今日はとくべつに安くする、たったの300円だ!

これで買わない者はソンする、後悔する、二度とないチャンスだ!、あとで悔やんでも責任はもたない

…ただ残念なことに今ここにあるのは20コ、これだけしかないのだ、品切れになったらゴメン…」

とか何とか言って煽りたてると、一番先に手を上げるのがグルになっているサクラたち…すると

見ていた人たちもつられて買ってしまい、たちまち薬が売り切れになったこともある。その情景は、

私の遠い幼き日の思い出として浮かんでくる。

辺りは暗くなり昼間見たクトゥビアの塔が、広場を見下ろすかのように明々とライトアップされて

いた。

その後私たちはバスに乗り、夕食をかねてファンタジアショ-なるものを見に行った。その会場は

広大な平原の中にあった。

20時バスを降り門をくぐって行くと、暗闇の中から白いアラブの民族衣装をまとった騎乗の男たちが

現れた。私たちを出迎えてくれていたのである。まるで宮殿の衛兵のように…長い白棒をもっていたが、

銃に見立てたものかもしれない。

私たちを出迎えてくれた騎乗の男たち

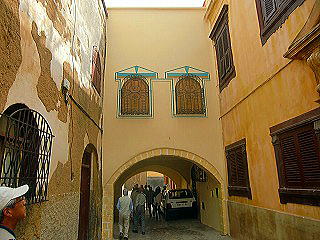

中に入って行くと、ライトアップされた宮殿のような建物が眼に飛び込んできた。広大な広場があり、

その周囲を白い建物がとり囲んでいる。千一夜物語をイメ-ジしたホテルらしい。広場では、民族衣装

に身を包んだ男女の芸人たちが踊りながら笛を吹き、タンバリンや太鼓を叩きつづけていた。見ていて

なかなか楽しい、客人への歓迎の音楽なのだろう。

さらに彼らはレストランのテ-ブルにもやってきた。リズムよく唄い踊りながら客席をまわって

いく。ヨ-ロッパ系の人たちは手拍子しながらそれに合わせていたが、そうする日本人はほとんど

いなかった。日本人はシャイなのか、それとも民族性なのか...。

千一夜物語をイメ-ジした宮殿ホテル

広場で音楽を奏でる芸人たち レストランで唄い踊る女性の芸人たち

夜も深まり始めた10時過ぎ、いよいよファンタジアショ-が始まろうとしていた。闇を通して遠く

20人位の騎乗の男たちが見える。セレモニ-の音楽が鳴り響くと、華やかな衣装に身を包んだ大勢の

女官や侍女?たちが現れ場内を行進して行く。そのうしろに馬上の男たちもついている。

彼らが一周したあと、遠くにいた騎乗の男たちがライトアップされた…と思う間もなく、彼らは

もの凄いスピ-ドでこちらに突進してきたのである。私の眼の前に来たところで突然”バン!バン!”

大きな爆音にビックリ…銃に見立てた長い棒の中に仕掛けた火薬を、空に向けて爆発させたもの

らしい。

突進してくる騎乗の男たち

会場内を行進する騎乗の男と芸人たち

息つく間もなく次にやってきたのが若い男が乗った一騎、左手から柵沿いに走ってきて眼の前を通り

過ぎ、右手に周ったところで馬の腹に体を倒しながら闇に消えて行った。さらにもう一騎、今度は右手

に周ったところで体を反転させながら走り去って行った。馬の走る方向とは逆の姿勢をとったのである。

ショ-とは言え、そのすばらしい馬術に驚いた、感動した、その迫力に圧倒された…やはり彼らは騎馬

民族の子孫なのだ…そんな思いを抱いた。あまりのスピ-ドにその姿をカメラに収めることはできなか

った。

馬術が終わったあとに現れてきたのが若い女性ダンサ-、野外につくられた壇上で、腰をくねくね

させながら妖艶に踊っている…ベリ-ダンスだ。昔の王宮ではこうした催しが行われていたのかもしれ

ない。

ベリ-ダンスを披露する若い女性ダンサ-

そろそろフィナ-レのようだ。王宮の女官や侍女たちが、芸人たちが、そして騎乗の男たちが広場に

集まってきた。場内を一周しながらこちらに手を振っている。観客も大きな拍手で応える。

観客の方にやってくる騎乗の男たち

広場に集まってきた芸人たち

そして最後を飾るかのように大きな花火が夜空に舞いあがった。花火は次々に打ち上げられる。

その度に様々な形をした花火が夜空を照らし消えていった…。

見事な演出だった。時を忘れるほどのひと時だった。まるでアラビアンナイトの世界に迷い込んだ

きたかのような気分だった…華やかなマラケシュの夜の祭典は終わった…。

マラケシュの夜空を照らす花火

3月16日 マラケシュ~エッサウイラ

午前中は自由時間だったが、私はホテル周辺を散策したあとは部屋でゆっくり休んだ。

13時ホテル出発レストランで昼食をとったあと、大西洋沿岸にあるエッサウイラに向かう。

今日は晴れてはいるが春霞のようなぼんやりした天気だ。ヤシ、ユ-カリ、ヤナギに縁取られた道を

行く。遠く低い丘陵がつづいているが高い山は見られない。右手にオリ-ブ畑、赤いカスバ様式の

建物が連なる。道は大平原の中を真っすぐに伸びている。羊群頻繁に眼につくようになる。かなり

大きな集団だ、数百頭の群れが草を食んでいる。あちこちに崩れた日干しレンガの集落、ベルベル人

の農家らしい。

16時15分赤い街に入るがほどなく通過、広大なオリ-ブ畑に出る。左手から前方にかけて低い山の

連なり、アトラス山脈の中でも一番低いアンチ・アトラスの一角と思われる。

16時40分トイレ休憩、周囲を見渡すと無数のオリ-ブの木々が広がっている…と思っていたらそう

ではなかった。アルガンの木だそうだ。たしかに黄色い実はオリ-ブのそれより大きい。2cm位は

ある。

アルガンの木につく実

そばにアルガンオイルを販売する店とそれをつくる作業場があり、数人の女性がひき臼で種子を

すり潰す作業をしていた。すり潰した種子を何度も濾過して油を抽出するらしい。

アルガンはこの辺りだけに自生する貴重な木。美顔用の化粧水、整髪用、マッサ-ジ用、さらに

クスクスなどの食用油にも利用されるという。

アルガンの種子 アルガンをすり潰すひき臼

しばらくアルガンの群落つづいていたが、それも消えヒノキの群落が広がるようになる。この旅で

ヒノキに出会うのは初めて。やがて遠く白い街並みが見えはじめてきた。エッサウイラの街らしい。

その向うに大西洋が広がっている。海の色は光線のためかぼんやりと霞む。車下り始めてエッサウィラ

の街に入り、18時ホテルに着く。

3月17日 エッサウィラの観光

ホテルは大西洋が展望できる海岸通りにあった。眼の前のやや遠くに細長い島が浮かび、湾岸沿いに

赤い砂浜が大きく広がっていた。その砂浜を囲むようにシャレタ白い家々が立ち並び、およそ

モロッコの街とは思えないような雰囲気を感じる。街並みは18世紀、フランス人建築家の設計で造られ

たといわれる。

9時30分バスでホテルを出発するが、すぐに降りて海岸線沿いに歩き港に出る。潮の香りが心地よい。

空にはセグロカモメが飛び交い、海辺の浅瀬や岩の上にも大きな群れをなしていた。この辺り豊かな

漁場なのだろう。港湾には多数の漁船やボ-トが停泊していた。セグロカモメは冬になると日本にも

飛来する。

浅瀬や岩に群れをなすセグロカモメ

港に停泊する漁船・ボ-ト

港の広場にあるいくつかの露店にはカニ、シャコ、ウニ、魚類が並べられ、魚料理店が軒を連ねて

いた。カニやウニ、魚類は大西洋の南海物らしく、みな大ぶりだつた。私は日本海の海辺育ち、魚の

匂いがなつかしい。

露店に並べられたカニ、ウニ、魚

私たちはそうした道を通り抜け、スカラと呼ばれる城塞に出た。そこには200mの長さに亘って

20~30基の大砲が海に向けられていた。18世紀アラウィ-朝のスルタンによってつくられたもの

らしい。またここは1949年オ-ソン・ウェルズが監督した「オセロ」のロケ地としても使われている。

スカラに配備された大砲

スカラからメディナに入り、それに続くス-クに案内された。白壁にドアや窓枠はブル-といった

建物がまっすぐ続き、横に何本もの細い路地が通っていた。他のメディナに比べると、どこか静かで

清潔な感じを受ける。通りにはみやげ物屋、木工細工店、絨毯、衣類、CDショップ店、食料品店が

軒を連ねていた。

エッサウィラのメディナ通り

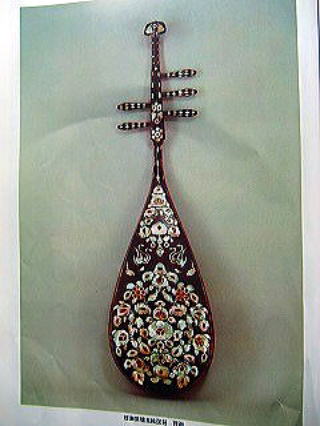

私がいちばん眼を惹いたのが木工細工店の奥に飾られてあった弦楽器。共鳴部の板はアトラス

杉が使われ、それに螺鈿が嵌めこまれていた。店番をしていた店主がつくったものだという。なかなか

美しい。

シルクロ-ドから渡来した奈良東大寺正倉院の国宝「螺鈿紫檀五絃琵琶」(ラデンシタンゴゲンノビワ)

に見習えば、「螺鈿アトラス杉三弦楽器」ということになるだろう。

螺鈿とは、漆器あるいは木地などの面に真珠色の光を放つ、アワビや夜光貝などの薄片を嵌めこんで

装飾とするものをいう。ちなみに紫檀は熱帯産のマメ科の常緑高木のこと。

木工細工店の店主 アトラス杉に螺鈿がはめこまれた弦楽器

正倉院の螺鈿紫檀五絃琵琶(左が表、右が背面)

午後は自由行動だったが、私はもう一度メディナやス-クを散策したあとホテルに帰り、持参の

カップメンと魚の缶詰を肴にブランディ-を飲んでゆっくり休んだ。

3月18日 エッサウイラ~カサブランカ

今日はエッサウィラからアルジャディ-ダを経由してカサブランカに向かう。

8時ホテル出発、街を通り抜け郊外に出る。左手やや遠くに大西洋、見渡す限り緑の大平原、その

ほとんどはヒノキ、時々黄色いミモザも混じる。ヒノキの大群落から丘陵地帯にアルガンの木々が

広がりはじめ、道の両側はユ-カリの木々が延々と続くようになる。道はよく整備されドライブは

快適。右手から正面にかけて帯のような低い山々、アトラス山脈の前山か…。パラパラと雨降り出す。

時々ロバに乗った男たち眼につく。若い女性もロバに乗っている。畑仕事に行くのか…のどかな

風景だ。9時小さな町を通り過ぎる。山々の木々少なくなり左右に大きな耕地を見るようになる。

川を渡る。緑の草原の中に黄色い小さな花々、まれに赤い野花も車窓を流れる。耕地の中に馬、

牛、羊群。耕地のほとんどは麦畑、瑞々しい緑が眼にしみる。今日は朝から曇っていたが、薄日射し

始める。トイレ休憩。

9時35分再び出発。アルガンの木見られなくなり、オリ-ブの木が多く眼につくようになる。

10時25分サフィの街を展望する。ガイドから、この街は16世紀始め一時ポルトガルに支配された

ことがあると聞く。人口8万人、イワシ漁、陶器の街として栄えているという。

やがて石がゴロゴロと転がる平原に出る、そしてダンゴ状の草叢…左手に大西洋、海はおだやかだ、

今までぼんやり見えていた海の色が明るいブル-に変わる。10時40分ジ-ル岬に着く。しばらく休憩。

ジ-ル岬にて

この岬は大きな入江をもち、ゴツゴツした岩が長い城郭のように海に突き出している。海の色は

コバルトブル-、なかなかの景観だ。岩の間に可憐な花を見つける。海岸生の植物だろう。

左の花は花弁4枚、アブラナ科の植物かもしれないがよく分からない、右の花はキク科の植物と

思われる。

アブラナ科?の花 キク科の花

ジ-ル岬を離れる。左手は青い大西洋がつづき、右手はどこまでも広がる大平原、大地は無数の

岩石で埋められ、麦畑も石を積み上げた壁に囲まれている。

砂浜見えてくる。砂地は赤い。海辺も赤く染まっている。打ち寄せる波が赤い砂を巻き込んでいく

からだろう。

10時20分、別荘地が立ち並ぶ街を過ぎる。やがて湿地帯に入り蛇行する川が見えてきた…と思って

いたら、そうではなかった。カキの養殖場らしい。そういえば囲いらしきものも見える。

カキの養殖場 車窓より

砂丘に沿いながら続いていたカキの養殖場も切れ、畑が広がって来る。その中に竹によく似た

ダンチクの仲間が多く眼につく。

13時アルジャディ-ダの街に入り、レストランで昼食。

昼食後、ポルトガル都市と呼ばれる城壁に囲まれた旧市街を歩く。他のメディナに比べると人道り

少なく、ひっそりとしている。

ひっそりしたアルジャディ-ダの旧市街

城壁にそって海岸に行く途中、野花に眼がいく。まあこれは日頃身についた習性、あわててカメラに

収める。この花はナデシコ科のツメクサの仲間と思われる。

ナデシコ科ツメクサの仲間

海側の城壁を歩いたあと、16世紀ポルトガル人によってつくられた貯水槽を訪ねる。地下に入ると

大きな空間が広がっていた。メンバ-のOさんは「トルコの地下宮殿のようだ」と言っていたが、

まさにそれを彷彿とさせてくれるような趣があった。造りは歴史を思わせるゴシック建築、天窓から

射しこむ光が辺りを照らし、幻想的な雰囲気を醸し出していた。ここに天窓から流れ込む雨水を貯め

ていたらしい。

ポルトガル都市の貯水槽

15時25分アルジャディ-ダを離れてカサブランカに向かい、ホテルに着いたのは17時前ではなかった

かと思う。

3月19日 カサブランカ~ラバト往復

今日はいよいよ今回の旅の最終日になる。朝8時5分カサブランカのホテル出発、モロッコの首都

ラバトに向かう。

カサブランカは5~16世紀にはポルトガル、20世紀初めにはフランスに占領されるという歴史の中で、

20世紀以降はヨ-ロッパの影響を受け急速に近代化の道を歩んできた。今では人口500万人を越える

モロッコ最大の経済都市となっている。近代的なビルが立ち並ぶ通りを車が頻繁に行き交い、朝から

渋滞気味。しかしゴミゴミした感じはない、映画「カサブランカ」のセリフにあるように

「ここは沙漠の真ん中だ」という感じもしない。ヤシやオレンジの木々がビルとうまく融け合い、異国

情緒さえ感じさせてくれる。

ホテルを出てほどなく港湾のそばを通り過ぎるとき、添乗員の彼女が

「あそこにリックス・カフェの店があります」と、教えてくれたがよく分からなかった。

映画「カサブランカ」のドラマはこの酒場が舞台となっている。

私は子供のころから数多くの映画を見て来たが、その中でもベストワンに上げたいのが

「カサブランカ」である。この映画のドラマがいい、リック演じるハンフリ-・ボガ-ドがいい、

イルザ演じるイングリッド・バ-グマンがすばらしい、彼の男らしさに惹かれる、彼女のひたむきな

表情に惹かれる。その美しさに吸い込まれそうになるときがある。…下の項に映画「カサブランカ」

についてコメントしたものをリンクしておきました。よかったらどうぞ。

映画「カサブランカ」他

8時35分、街をぬけ高速道路に入る。長々と続いていたマツの森を過ぎると、ユ-カリ、ミモザの

木々が沿道を埋めるようになる。ミモザは細長い尾状の葉を繁らせ、黄色い小さな花をたくさん

つけていた。

私はこの稿でこのミモザの原産地はオ-ストラリアと書いたが、私が持っている植物図鑑に該当する

ものはなかった。あるいはガイドのラシ-ドさんのいうように、原産地は中国であるかもしれない。

沿道はユ-カリ、ユ-カリ、ユ-カリ、それを過ぎるとミモザ、ミモザ、ミモザ、と変わっていく。

そしてまたユ-カリ…ミモザ…同じ風景が繰り返されていく。ユ-カリはいざ知らず、まあよくも

これだけたくさんのミモザを植えたものだと思う。

高速道路の沿道を埋めるミモザの木

9時20分、王宮があるモロッコの首都ラバトに入る。現国王のモハメッド6世は50歳、公用以外の

時は自分で運転して出かるというほど気さくでフレンドリ-な方と聞いている。国民に人気のある王様

らしい。街はヤシやユ-カリの街路樹が整然と立ち並び、明るい陽光に白い建物が映える。

王宮は広大な敷地に建てられてあった。淡いピンク色の建物が、赤い国旗や周りのヤシやソテツ

の緑に映えて美しい。入り口はア-チ形、壁は青のモザイク模様、5~6角形の屋根と建物の縁にも

ところどころグリ-ンで装飾されてあった。どこかメルヘン風の風情を感じさせてくれる建物だ。

ラバトの王宮

王宮の入り口 王宮の入り口に立つ警官と門衛

広場の周りには公園のような大きな庭がつくられ様々な木々が茂っていたが、中でも赤いデイコ

の花が眼を惹いた。デイコは、アジア、アフリカ、ポリネシアの熱帯や亜熱帯の海岸に広く見られる

マメ科の落葉高木。葉が出る前に花を枝先にびっしりとつける。日本では沖縄や小笠原に生育する。

また公園などに植えられていることもある。別名デイゴまたはデンゴ。ガイドのラシ-ドさんは、

この木の名前をクレットと呼んでいた。

デイコの花

次に王宮から各国の大使館が立ち並ぶ瀟洒な住宅地を通り、モハメッド5世廟を訪ねる。

正門の前に行くと、馬に乗った二人の衛兵の姿があった。カメラを向けても微動だにしない、眼は

まっすぐ前方を向いている。真紅の服をまといなかなか凛々しい。

モハメッド5世廟前の衛兵

この廟は1973年に完成した。建物はすべて白い大理石でつくられている。廟内の天井や側面の壁は

美しい装飾が施され、中央にモメッド5世、その両側に前国王のハッサン2世と弟の石棺が置かれて

いた。

モハメッド5世の霊廟

美しい装飾が施された廟内の天井 モハメッド5世の石棺

霊廟の向かい側にレンガ色の高い塔が青い空に聳えていた。建てられたのは12世紀末。

当初は高さ88mで計画されていたが国王の死亡により中断され、未完の44mの高さのまま残されて

いる塔だという。しかし800年以上の歳月を経た今でもビクともしない…堂々たる貫録を感じる。

当時の建築技術の高さに驚く。名前はハッサンの塔。

ハッサンの塔

モハメッド廟からス-パ-に立ち寄ったあと、ウダイヤの庭園に行く。中に入りヤシやオレンジの

木々が茂る庭をしばらく歩き、その後メディナに入った。ここはフェズともマラケシュとも違う、

北モロッコのシャウエンを思わせるような静かな通りがあった。清々しい白と青の壁が長旅の疲れた

体に心地よく映った。

ラバトのメディナ

メディナを通り抜けると海岸に出た。レストランで昼食。海側の窓はガラス張り、群青の海が見える。

砂地は赤いが海の色は濃いブル-、遠くから白波が押し寄せ岩に砕け散っていた。今まで見てきた

大西洋岸の海ではいちばん美しい。砂浜で散策する人、岩場で何か採っている人、海につき出た堤防で

釣りをする人たちの姿が見られた。

レストランで出された魚のス-プは口に合わなかったが、イカ、魚のフライの味はまずまずといった

ところか。日本人は”そのまま焼いてくれればいいのに”と思うのだが、まあこれは食文化のちがい、

やむをえないだろう。

ラバトのレストランから見た海の風景

昼食後はカサブランカに戻り、モロッコ最大のハッサン2世モスクに案内される。海のそばに立ち

ミナレットの高さは200mある。このモスクは1986年から8年がかりで1993年に完成したという。

世界の中で一番高いモスクらしい。あまりに大きすぎて近くでは全景を見ることができない…遠く離れ

て写真を撮る。

このモスク海側から眺めると、藍色の海に浮かんだ白い建物が青空に聳えているように見える。

青と白のコントラスが鮮やかだ。壁面に彫られた緻密な幾何学模様のデザインも美しい。

ハッサン2世モスクを背に

海に浮かんでいるように見えるモスク モスクの入り口

ここで、この旅に添乗して私たちの世話をしてくれた富永さんの写真を撮らせてもらった。

私は18年前からこうした旅行を続けている中でいろいろな添乗員に出会ってきたが、彼女ほど気配り

のすばらしい添乗員は他に思いつかない。機敏によく動き、いつもにこやかに接してくれた。

これからも、私たちが楽しくなるような添乗を続けてもらいたいと思う。TD旅行社は初めてだった

が、彼女のおかげで気持のよい旅ができた。いずれまた利用させてもらいたいと思っている。

添乗員の富永さん

その後メディナの一角を散策したあとホテルに帰る。

3月20日~21日 カサブランカ~パリ経由~成田

早朝4時半ホテル出発、カサブランカ7時30分発の飛行機に乗り、パリ到着後乗り継いで、

翌3月21日定刻通り7時30分成田に到着した。ス-ツケ-スを受け取りみなに軽く手を振ったあと、

千葉行きの電車に乗った。

モロッコの旅は終わった、いろんな映像が頭をよぎる…

青い海とのコントラストが美しいアンダルシアから北モロッコの白い家々、

ジブラルタル海峡…草原を埋めていた赤い花、黄色い花、白い花…

波のようにうねるメルズ-ガの赤い砂丘、カスバ街道の赤い街並み…

雪を戴いたアトラス山脈の白い峰々・・・活気に満ちたフェズ、マラケシュ

のメディナ、ス-ク…そしてアラビアンナイトの世界にタイムスリップした

ようなファンタジア-・ショ-等など…。

トンネルをぬけると里山が現れてくる。季節は早春、淡い緑が田んぼの

畔を縁どっていた・・・新しい命が息吹いてくるのはもうすぐだ…

落葉樹の木々は芽吹いたばかり、華やかな春を待っている…そのうち

みずみずしい若葉を見せてくれるにちがいない…

そんなことを思いながら車窓に流れる風景を見つめていた…。

― 了 ―

2014.5..9 記

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/